규제로 짓눌릴 때 외국계 공습…프랜차이즈 'LED의 비극' 닮아간다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

위기의 프랜차이즈 산업

(2) '프렌즈' 없는 프랜차이즈…사방이 적이다

국회 계류 중인 관련 법안만 62개

당정, 가맹점주 노조 허용도 추진

공정위, 원가공개 시행령 밀어붙여

한배 탄 본사·점주, 적으로 몰아

외국계만 배불리는 규제 '수두룩'

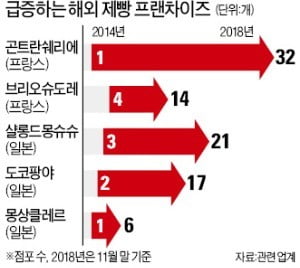

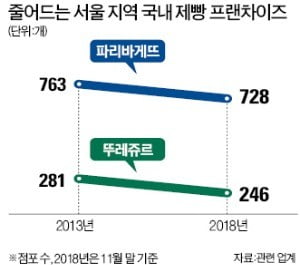

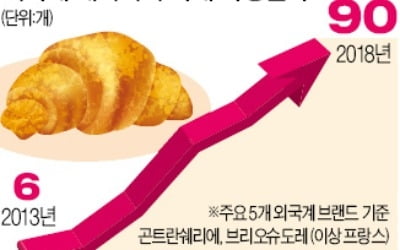

파리바게뜨·뚜레쥬르 제한할 때 외국계 베이커리 매장 6개→90개

대기업 진입 막았던 LED·막걸리

경쟁력 잃으며 외국계에 시장 내줘

(2) '프렌즈' 없는 프랜차이즈…사방이 적이다

국회 계류 중인 관련 법안만 62개

당정, 가맹점주 노조 허용도 추진

공정위, 원가공개 시행령 밀어붙여

한배 탄 본사·점주, 적으로 몰아

외국계만 배불리는 규제 '수두룩'

파리바게뜨·뚜레쥬르 제한할 때 외국계 베이커리 매장 6개→90개

대기업 진입 막았던 LED·막걸리

경쟁력 잃으며 외국계에 시장 내줘

한 프랜차이즈 가맹본부 대표는 “정부 규제의 이유가 가맹점주들이 힘들다는 것인데, 그 이유가 내수경기가 좋지 않은 측면이 더 크지 않겠느냐”며 “규제로 모든 걸 해결하려는 모습이 아쉽다”고 말했다.

프랜차이즈 규제 개정안만 62개

현실화되는 각종 규제

국회에서 처리를 기다리고 있는 법 개정안과 달리 정부 시행령 개정만으로 추진할 수 있는 규제는 이미 프랜차이즈업계를 옥죄고 있다. 당장 내년부터 가맹본부는 △차액가맹금 수취 여부 △가맹점 한 곳당 가맹본부에 지급한 전년도 차액가맹금의 평균 액수 △주요 품목별 전년도 공급 가격 상·하한선 등을 공개해야 한다. 차액가맹금이란 가맹본부가 점주에게 공급하는 품목의 마진을 뜻한다. 가맹본부의 원가를 공개하라는 주문인데 올 상반기 공정위는 이를 법 개정이 아니라 시행령 개정으로 처리했다.

‘LED·막걸리의 비극’ 되풀이되나

프랜차이즈 규제들이 ‘LED(발광다이오드)와 막걸리의 비극’을 닮았다는 지적도 나온다. 과거 중소기업을 보호한다는 명분으로 도입한 각종 규제정책이 외국계 회사의 배를 불린다는 것이다.

‘LED의 비극’은 2011년 중소기업 적합업종으로 지정되면서 시작됐다. 세계 LED산업이 급성장하자 삼성전자 등은 LED산업에 투자했다. 하지만 정부는 중소기업을 보호한다는 명분으로 중기 적합업종으로 지정했고, 삼성전자는 LED사업을 축소했다. 결국 2015년 LED산업은 중기 적합업종에서 제외됐지만 국내 LED 시장은 필립스와 오스람 등의 외국계 기업이 80% 이상 장악한 뒤였다.

‘막걸리의 비극’도 비슷한 패턴이다. 한류 열풍으로 막걸리 붐이 일면서 막걸리 시장과 수출이 확대되자 CJ제일제당 오리온 하이트진로 롯데주류 등 대기업이 이 시장에 뛰어들었다. 정부는 중소기업 보호 명분으로 2011년 막걸리를 중기 적합업종으로 지정했다. 그러자 대기업이 사업을 접었고 막걸리 투자가 사라졌다. 막걸리의 해외 수출액은 2011년 5273만5000달러를 기록한 뒤 지난해엔 1286만8000달러로 4분의 1 토막이 됐다.

한 대형 프랜차이즈 대표는 “프랜차이즈 규제법안이 국회를 통과하면 대형 프랜차이즈는 시장 상황에 대응하지 못하고 지속성장도 어려워진다”며 “상생을 위한 입법 취지는 이해하지만 과도한 규제로 가맹본부가 위축되면 결국 가맹점주도 힘들어진다”고 말했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)