勞편향 논란 커지는데…사안마다 칼자루 쥔 경사노위

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

도전 2019 - 이것만은 꼭 바꾸자

4. 기울어진 운동장, 평평하게 만들자

탄력근로·국민연금 등 각종 이슈

대통령 자문기구 경사노위서 논의

노사관계 개선위 등 개별 위원회

노측 3명·사측 1명 비율로 구성

勞요구에 끌려갈 수밖에 없는 구조

정부 '사회적 합의' 지나치게 집착

중요 현안은 정부가 책임지고 세부 조정에 노사 참여하게 해야

4. 기울어진 운동장, 평평하게 만들자

탄력근로·국민연금 등 각종 이슈

대통령 자문기구 경사노위서 논의

노사관계 개선위 등 개별 위원회

노측 3명·사측 1명 비율로 구성

勞요구에 끌려갈 수밖에 없는 구조

정부 '사회적 합의' 지나치게 집착

중요 현안은 정부가 책임지고 세부 조정에 노사 참여하게 해야

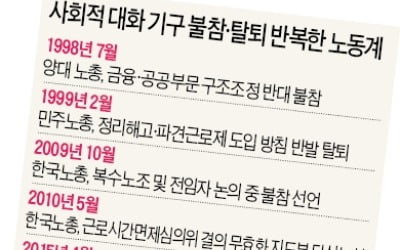

3 대 1로 구성해 놓고 합의하라는 정부

국회에서 한창 협의 중이던 탄력근로제 확대 방안도 경사노위에서 가져갔다. 경사노위는 겉으론 노사 합의체 성격이지만 실상은 다르다. 대부분 사안이 공익위원에 의해 결정된다. 이 공익위원의 절반 이상은 진보적 성향 인사로 채워져 있다. 전 국민의 이해가 걸린 경제·사회정책 방향이 사실상 친노동계 인사가 장악한 ‘기울어진 운동장’에서 결정되고 있다는 얘기다.

경사노위는 기존의 경제사회발전노사정위원회(노사정위)를 확대해 정부가 만든 자문기구다. 사회 노동 이슈는 물론 경제 산업 이슈에 이르기까지 다루는 영역이 광범위하다. 그만큼 정부정책 전반에 미치는 영향력이 막강하다는 얘기다. 조직을 보면 본위원회 밑에 특별위원회, 의제별 위원회, 업종별 위원회 등을 두고 있다. 의제·업종별 위원회는 탄력근로제 확대 방안, 해고자·실업자의 노조 가입 문제 등 노사 이슈는 물론 국민연금 개편, 해운업 구조조정, 금융산업 발전 방향 등도 다룬다.

경사노위의 편향성은 노사관계 제도·관행 개선위원회에서 단적으로 드러난다. 의제별 위원회 중 활동이 가장 활발한 곳이다. 이 위원회는 지난해 11월 말 해고자와 실업자의 노동조합 가입과 활동 여부를 노조 자율에 맡겨야 한다며 사실상 전교조 합법화를 인정하는 권고안을 내놨다.

위원회는 위원장인 박수근 한양대 법학전문대학원 교수를 비롯해 근로자 위원 2명, 사용자 위원 2명, 정부위원 1명, 공익위원 7명 등 13명으로 구성됐다. 공익위원은 정부가 2명, 사용자 측 2명, 근로자 측 2명, 위원장이 1명을 추천해 선임한다. 언뜻 보면 비교적 공정한 구조다.

하지만 면면을 살펴보면 사용자 위원과 이들이 추천한 공익위원 등 4명을 제외한 9명이 모두 친노동·친정부 인사다. 중도를 지켜야 할 위원장과 정부가 진보적 성향의 인사를 추천했기 때문이다. 한 공익위원은 “정부와 위원장, 근로자, 사용자가 1명씩 추천하면 중도 2명, 근로자 측 1명, 사용자 측 1명이 돼야 하지만 실상은 개별 위원회마다 근로자 측 3명, 사용자 측 1명의 비율로 구성돼 있다”고 말했다.

전문가들은 “정부 입맛에 따라 공익위원과 위원장을 꽂아 놓고 원하는 방향을 이끌어낸 뒤 ‘사회적 합의안’이라며 정책을 강행하는 상황이 반복될 것”이라고 지적했다. 앞으로도 정부 성향에 따라 진보 또는 보수 인사들이 공익위원 자리를 채우면서 기울어진 운동장 구조가 반복될 수 있다는 얘기다.

운동장을 평평하게 하려면 어떻게 해야 할까. 정부가 합의를 주도하려고 끼어들기보다 노사 대화가 정착될 수 있는 여건을 마련하고 관리하는 데 집중해야 한다는 게 전문가들 견해다. 그러기 위해서는 민감한 정책 현안을 다루기보다 장기적인 프로젝트를 공동 연구하면서 합의하는 구조가 돼야 한다는 지적이다.

정부 산하 한 연구기관 관계자는 “정부가 사회적 합의라는 명분에 집착하다 보니 사회적으로 논란이 큰 사안에 대해서도 무리한 합의를 요구하게 되고, 결국 공익위원이 나서는 것”이라며 “노사 합의 문화가 50년 이상 정착된 핀란드도 2015년 수당 축소 문제로 노사 갈등이 불거졌을 때 이를 합의하는 데 1년이 걸렸다”고 말했다.

조준모 성균관대 경제학과 교수는 “정부가 중요한 정책 사안을 자꾸 경사노위에 떠맡기는 건 책임 행정을 포기하는 것이나 다름없다”며 “전 국민에게 영향을 미치는 현안은 정부가 책임을 지고, 그 뒤 이뤄지는 세부 조정에 노사가 참여하는 구조로 가야 한다”고 말했다.

고경봉 기자 kgb@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)