"정부에 휘둘리는 한국감정원…자의적 기준 적용 우려"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

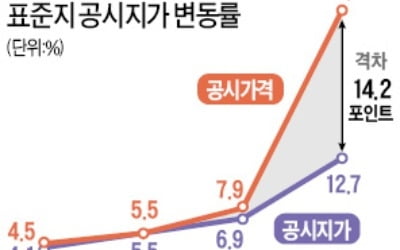

공시가격 급등 '후폭풍'

흔들리는 부동산 평가체계

흔들리는 부동산 평가체계

부동산 가격을 산정하는 권한이 국토교통부 산하 한국감정원으로 집중되면서 신뢰가 생명인 공시가격이 정부 의지에 휘둘리고 있다는 지적이 나온다.

2016년 9월 시행된 감정평가사법과 한국감정원법 부동산가격공시법 등 3개 법에 따라 감정평가 전문가인 민간 감정평가사의 업무는 표준지 공시지가 산정으로 축소됐다. 1000여 명의 감정평가사가 전국 50만 표준지 조사·평가 업무를 맡는다. 여기서 최종적으로 결정된 표준지 공시가격을 바탕으로 지방자치단체가 개별 토지의 특성을 반영해 개별 공시지가를 자동 산정하는 구조다.

3법이 시행되면서 표준 단독주택 공시가격 산정업무가 한국감정원으로 넘어갔다. 주택은 연립 아파트 등 공동주택과 단독주택으로 나뉜다. 단독주택은 한국감정원이 표준주택 22만 가구의 공시가격을 산정한다. 이를 기준으로 지자체가 주택 특성에 따라 개별 주택의 공시가격을 결정한다. 공동주택은 한국감정원이 전국 1289만 가구의 공시가격을 전수조사한다.

정수연 제주대 경제학과 교수는 “감정평가사가 맡던 주택 공시가격을 한국감정원이 맡으면서 평가가 아니라 산정이란 용어를 썼다”며 “산정은 실거래가의 평균을 뜻하는 것으로, 이를 기준으로 공시가격을 산정하는 것은 법률을 자의적으로 해석하는 일이자 세계에 유례가 없는 비정상적 방법”이라고 비판했다.

부동산 가격을 공시하는 법적 근거는 1989년 제정된 ‘지가공시 및 감정평가에 관한 법률’이다. 당시에는 토지가격만 공시했다. 평가는 감정평가사가 맡았다. 부동산 가격공시의 폭이 주택으로 확대된 것은 2005년 ‘부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률’이 시행되면서부터다. 공동주택 가격 산정은 한국감정원이 산정을 맡았고, 단독주택 가격은 감정평가사가 평가했다. 이후 2017년 공시가격부터 주택(단독·공동주택)은 한국감정원이 전담하고, 토지는 감정평가사가 조사·평가를 맡는 시스템이 정착됐다.

그러나 문재인 정부 들어 한국감정원이 국토부의 지시를 직접적으로 받는 정부 산하기관이란 점에서 문제가 불거지고 있다. 정부 의지대로 공시가격을 매길 개연성이 높아져서다. 한 부동산 전문가는 “부동산 가격 급등기에 정부 정책 방향에 따라 공시가격이 크게 달라질 수 있다”며 “공시가격이 신뢰를 잃으면 조세 저항이 일어날 가능성이 있다”고 지적했다.

서기열 기자 philos@hankyung.com

2016년 9월 시행된 감정평가사법과 한국감정원법 부동산가격공시법 등 3개 법에 따라 감정평가 전문가인 민간 감정평가사의 업무는 표준지 공시지가 산정으로 축소됐다. 1000여 명의 감정평가사가 전국 50만 표준지 조사·평가 업무를 맡는다. 여기서 최종적으로 결정된 표준지 공시가격을 바탕으로 지방자치단체가 개별 토지의 특성을 반영해 개별 공시지가를 자동 산정하는 구조다.

3법이 시행되면서 표준 단독주택 공시가격 산정업무가 한국감정원으로 넘어갔다. 주택은 연립 아파트 등 공동주택과 단독주택으로 나뉜다. 단독주택은 한국감정원이 표준주택 22만 가구의 공시가격을 산정한다. 이를 기준으로 지자체가 주택 특성에 따라 개별 주택의 공시가격을 결정한다. 공동주택은 한국감정원이 전국 1289만 가구의 공시가격을 전수조사한다.

정수연 제주대 경제학과 교수는 “감정평가사가 맡던 주택 공시가격을 한국감정원이 맡으면서 평가가 아니라 산정이란 용어를 썼다”며 “산정은 실거래가의 평균을 뜻하는 것으로, 이를 기준으로 공시가격을 산정하는 것은 법률을 자의적으로 해석하는 일이자 세계에 유례가 없는 비정상적 방법”이라고 비판했다.

부동산 가격을 공시하는 법적 근거는 1989년 제정된 ‘지가공시 및 감정평가에 관한 법률’이다. 당시에는 토지가격만 공시했다. 평가는 감정평가사가 맡았다. 부동산 가격공시의 폭이 주택으로 확대된 것은 2005년 ‘부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률’이 시행되면서부터다. 공동주택 가격 산정은 한국감정원이 산정을 맡았고, 단독주택 가격은 감정평가사가 평가했다. 이후 2017년 공시가격부터 주택(단독·공동주택)은 한국감정원이 전담하고, 토지는 감정평가사가 조사·평가를 맡는 시스템이 정착됐다.

그러나 문재인 정부 들어 한국감정원이 국토부의 지시를 직접적으로 받는 정부 산하기관이란 점에서 문제가 불거지고 있다. 정부 의지대로 공시가격을 매길 개연성이 높아져서다. 한 부동산 전문가는 “부동산 가격 급등기에 정부 정책 방향에 따라 공시가격이 크게 달라질 수 있다”며 “공시가격이 신뢰를 잃으면 조세 저항이 일어날 가능성이 있다”고 지적했다.

서기열 기자 philos@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)