(7) 이해진 네이버 창업자

내성적 성격·후발주자 약점…독한 승부욕·기술 혁신으로 돌파

年 매출 5조원 한국 대표 포털 키워낸 비결

삼성SDS 사내벤처로 출발…차별화된 지식검색 선봬

새롬기술과 합병 불발…한게임 인수해 위기 극복

"우린 처음부터 강하지 않았다…치열한 경쟁속 성장"

대기업 박차고 나와 ‘시베리아’로

네이버의 ‘검색 품질이 괜찮다’는 입소문이 나면서 그는 1999년 6월 네이버컴이라는 독립 법인으로 분사했다. 자신과 동료들이 통장을 털어 3억5000만원을 마련했고, 삼성SDS가 1억5000만원을 대 자본금 5억원으로 출발했다.

지금은 ‘공룡’ 소리를 듣는 네이버지만 20년 전엔 순위권 밖 후발 검색엔진 중 하나였다. 국내 인터넷시장은 야후, 다음, 라이코스 3강(强) 체제가 굳건했다. 이 창업자는 “야후의 장악력이 워낙 강했지만 토종 포털임을 강조하는 건 ‘국산품 애용하기 운동’ 같아 싫었다”며 “오로지 기술과 품질로 1등 하자고 마음먹었다”고 했다. 외국계 포털은 한글 검색에 약하고, 토종 검색엔진은 기술력에서 밀렸던 만큼 기회가 있다고 확신했다.

기대와 현실은 달랐다. 대기업 울타리를 벗어나 독자생존의 길을 찾는 과정이 만만치 않았다. ‘닷컴 버블’이 절정에 달하면서 인터넷업계 경쟁은 대규모 광고와 경품 행사 위주로 혼탁해졌다. 이 창업자는 “인터넷사업이 장밋빛 미래로 포장됐으나 기술력은 뒷전으로 밀리고 속으론 홍역을 앓던 시기”라고 회고했다.

네이버도 당시로선 큰돈인 50억원을 홍보 광고에 쏟아부었다. 효과는 별로였다. 그의 자녀들조차 라이코스의 유명 광고문구인 “잘했어, 라이코스!”만 기억했다. 다음이 5메가바이트(MB)를 주는 이메일 용량을 네이버는 10MB를 줬지만 이용자들은 다음으로 몰렸다.

배너광고를 유치하러 찾아간 기업에서는 차갑게 거절당하는 일이 허다했다. 내성적인 성격의 그에겐 고역이었다. 대놓고 “마케팅을 잘 모르는 것 같은데 차라리 접지 그러느냐”는 광고주도 있었다. 몇 달 내 바닥나게 생긴 현금을 걱정하는 밤이 이어졌다.

네티즌은 고맙기도, 무섭기도 한 존재

그런 그에게 승부를 걸 기회가 왔다. 2000년 3월 무료 인터넷전화로 주목받던 새롬기술과의 합병을 발표했다. 인지도가 낮은 네이버가 당시 벤처업계 ‘스타’인 새롬과 합치면 단숨에 국내 정상으로 올라설 수 있다고 판단했다.

계획대로라면 네이버는 새롬기술의 사업부로 흡수되고, 이 창업자는 기술 임원을 맡을 예정이었다. 새롬기술 주가가 급락하는 악재가 터졌다. 주식교환 방식의 합병 계획은 한 달 만에 무산됐다. 결과적으론 ‘천운’이었다. 하마터면 포털기업 네이버가 사라질뻔한 아찔한 순간이었다.

한푼이라도 아쉬운 이 창업자의 도전은 숨가빴다. 가슴을 쓸어내리자마자 승부수를 다시 던졌다. 2000년 4월 게임업체 한게임과의 합병을 선언하고, 게임을 유료화했다. 한게임에서 발생하는 안정적인 매출이 네이버를 떠받쳤다. 네이버는 이를 기반 삼아 검색어 광고를 공격적으로 유치하며 시너지 효과를 냈다. 이번엔 ‘신의 한 수’였다.

곳간에 여유가 생기자 검색 기능을 공들여 차별화했다. 2000년 8월 도입한 ‘통합검색’과 2002년 10월 내놓은 ‘지식검색’이 빛을 발했다. 통합검색은 웹문서, 뉴스, 사진, 백과사전 등을 한 화면에서 일목요연하게 보여준다. 국내 업체는 물론 구글까지 따라하는 업계 표준으로 자리잡았다. 업계 최초로 선보인 사진·동영상 검색과 신문기사 서비스도 사용자를 끌어모으는 킬러 콘텐츠 역할을 톡톡히 했다. 지식검색은 한국어 웹문서가 부족한 국내 인터넷 환경의 한계를 극복했다.

열매는 달콤했다. 2004년 네이버가 PC 검색시장에서 처음으로 점유율 1위를 거머쥐었다. 이 창업자는 공을 네티즌에게 돌렸다. “네티즌은 품질에 민감하고, 그게 특히 심한 곳이 우리나라다. 고맙기도 하고 무섭기도 하다.”

구글에 맞서는 ‘한국 IT의 자존심’으로

2000년대 중반 이후 네이버의 국내 검색시장 점유율은 75% 안팎을 굳혔다. 세계 최대 검색엔진 구글이 한국에 진출했지만 5~10% 선에 머물러 있다. 한국이 ‘구글이 검색시장을 장악하지 못한 세계 몇 안 되는 나라’로 남은 것은 네이버가 없었다면 불가능했다. 정보기술(IT) 전문가들의 한결같은 평가다.

위기는 늘 대전환의 시기에 닥친다. 2010년대 들어 PC에서 모바일로 대세가 바뀌었다. PC 시절엔 네이버가 모든 웹사이트의 관문 역할을 했다. 모바일 환경에서는 다양한 앱(응용프로그램)으로 이용자가 분산될 것이란 우려가 컸다.

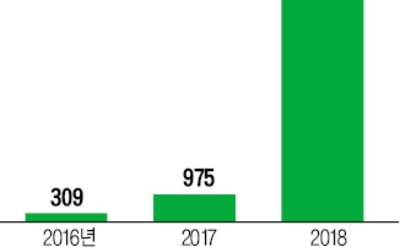

네이버는 발 빠르게 대응했다. 네이버 스마트폰 앱에 매일 3000만 명 이상이 접속하고 있다. 2017년 네이버 매출은 4조6784억원, 영업이익은 1조1791억원에 달했다. 지난해 매출은 5조원을 넘어선 것으로 알려졌다.

그러나 이 창업자에게 위기는 현재진행형이다. 안드로이드와 유튜브라는 거대 플랫폼을 보유한 구글과 여전히 경쟁해야 한다. 그는 “모바일 시대에 네이버는 하루아침에 망할 수도 있다”고 말한다. “적(해외 기업)의 군대가 철갑선 300척이면 우리(네이버)는 목선 10척”이라며 “다윗이 골리앗을 이길 수 있는 유일한 힘은 집중과 속도뿐”이라고 강조한다.

이 창업자는 아침마다 미국과 중국 등에서 등장한 IT 서비스를 써보며 깜짝 놀라고, 밤잠을 설치며 회사 미래를 걱정한다. 해외에선 웬만하면 자가용보다는 대중교통을 이용한다. 어떤 광고가 붙어 있는지, 사람들은 어떤 책을 읽고 있는지 관찰한다. 그는 말한다.

“우린 처음부터 강하지 않았다. 네이버는 치열한 경쟁 속에서 성장했다. 매년 태어나고 매년 살아남는 회사다.”

임현우 기자 tardis@hankyung.com