[사설] 가계·기업은 '팍팍' 정부는 '호황'…감세 필요성 더 커졌다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

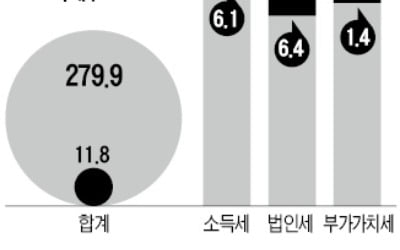

근래 대부분 경제지표가 ‘불황 심화’를 보여주는 와중에 세수(稅收)만 호조다. 기획재정부 통계를 보면 지난해 11월까지 걷은 국세가 279조9000억원으로 정부의 연간 목표액을 넘었다. 2017년 같은 기간보다는 28조원이나 늘어났다. 가계와 기업 형편은 팍팍해지는데 정부만 호황을 누리는 꼴이다.

세수 호조라도 경제가 정상궤도로 성장하고 전반적인 경기 활성화에 따른 것이라면 바람직하다. 하지만 지금은 그렇게 보기 어렵다. 무엇보다 법인세가 11조4000억원이나 더 걷혔다. 더구나 산업계의 우려에도 불구하고 최고세율을 22%에서 25%로 올려 올해도 이런 기조가 계속될 공산이 크다. 주목되는 것은 문재인 정부 첫해였던 당시 기획재정부는 법인세율 인상에 따른 세수 증대치를 연간 2조3000억원으로 추산했다는 사실이다. 세수 추이를 볼때 부정확하고 부실한 전망이 될 판이다. 달리는 세율 인상의 효과가 이렇듯 크다는 사실도 보여준다.

부담이 커진 세금은 법인세만이 아니다. ‘부자 증세’ 차원에서 당시 소득세율도 함께 올라갔다. 지난해부터는 종합부동산세와 지방세인 주택·토지의 보유세까지 급격하게 늘어나고 있어 ‘세금폭탄’이라는 말이 곳곳에서 나오고 있다.

최근 들어 정부는 경기를 살리고 고용도 창출하겠다는 다짐을 반복하고 있다. 그러려면 정석대로 가야 한다. 감세, 기업 자율경영 보장, 규제완화 등은 어디서나 통용되는 불황기 투자확대 유인책이다. 특히 감세(減稅)는 투자유치 경쟁에서도 먼저 꼽히는 국제적 기준이다. 세율 인상에 따른 증세는 일시적일 뿐, 장기적으로는 감세 정책이 더 효과적이라는 것도 ‘래퍼 곡선’등을 통해 입증된 바 있다.

감세를 하려면 지금부터 정기국회에 넘길 방안을 준비할 필요가 있다. 세수 여유분은 국채상환에 우선하면서 재정 건전화를 도모해야 한다. 일시 늘어난 세수만 믿고 편법 같은 ‘추경 편성’을 해마다 되풀이하는 것도 지양할 때가 됐다.

세수 호조라도 경제가 정상궤도로 성장하고 전반적인 경기 활성화에 따른 것이라면 바람직하다. 하지만 지금은 그렇게 보기 어렵다. 무엇보다 법인세가 11조4000억원이나 더 걷혔다. 더구나 산업계의 우려에도 불구하고 최고세율을 22%에서 25%로 올려 올해도 이런 기조가 계속될 공산이 크다. 주목되는 것은 문재인 정부 첫해였던 당시 기획재정부는 법인세율 인상에 따른 세수 증대치를 연간 2조3000억원으로 추산했다는 사실이다. 세수 추이를 볼때 부정확하고 부실한 전망이 될 판이다. 달리는 세율 인상의 효과가 이렇듯 크다는 사실도 보여준다.

부담이 커진 세금은 법인세만이 아니다. ‘부자 증세’ 차원에서 당시 소득세율도 함께 올라갔다. 지난해부터는 종합부동산세와 지방세인 주택·토지의 보유세까지 급격하게 늘어나고 있어 ‘세금폭탄’이라는 말이 곳곳에서 나오고 있다.

최근 들어 정부는 경기를 살리고 고용도 창출하겠다는 다짐을 반복하고 있다. 그러려면 정석대로 가야 한다. 감세, 기업 자율경영 보장, 규제완화 등은 어디서나 통용되는 불황기 투자확대 유인책이다. 특히 감세(減稅)는 투자유치 경쟁에서도 먼저 꼽히는 국제적 기준이다. 세율 인상에 따른 증세는 일시적일 뿐, 장기적으로는 감세 정책이 더 효과적이라는 것도 ‘래퍼 곡선’등을 통해 입증된 바 있다.

감세를 하려면 지금부터 정기국회에 넘길 방안을 준비할 필요가 있다. 세수 여유분은 국채상환에 우선하면서 재정 건전화를 도모해야 한다. 일시 늘어난 세수만 믿고 편법 같은 ‘추경 편성’을 해마다 되풀이하는 것도 지양할 때가 됐다.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)