中 '사업가 교수' 넘치는데…한국선 "창업하려면 교수자리 내놔야"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

기술창업에 미래 있다 (3) 산학협력 무관심한 국내 대학

한국경제원천기술 개발 대학-산업계 단절

과기부, SCI 논문 발표·인용 횟수따라 연구비 지급…논문 실적으로 줄세워

"논문인용 많이 된 교수가 최고" 인식

대학 내 '창업 규제'도 발목

설익은 기술 서둘러 논문 발표하거나, 진짜 좋은 기술은 특허낼 생각 안해

창업하면 월급 깎는 '불이익' 대학도…"연구 안하고 딴짓만 한다" 인식 여전

한국경제원천기술 개발 대학-산업계 단절

과기부, SCI 논문 발표·인용 횟수따라 연구비 지급…논문 실적으로 줄세워

"논문인용 많이 된 교수가 최고" 인식

대학 내 '창업 규제'도 발목

설익은 기술 서둘러 논문 발표하거나, 진짜 좋은 기술은 특허낼 생각 안해

창업하면 월급 깎는 '불이익' 대학도…"연구 안하고 딴짓만 한다" 인식 여전

서울대 공대 교수의 말이다. 1990년대 말부터 2000년대 초 벤처 붐이 대학에도 불었다. 서울대 교수들이 창업해 코스닥시장에 상장된 5곳 중 4곳(마크로젠, 에스엔유프리시젼, 바이로메드, 나이벡)이 이 시기에 설립됐다. 벤처붐이 꺼진 뒤 자유로운 창업 분위기는 사라졌다. “한국 이공계 교수들이 창업과 관련해서는 무기력해졌다”는 얘기가 나오는 동안 중국은 치고 올라왔다. 중국 칭화대 공대 교수들은 대부분 개인사업을 겸하고 있다. 창업하지 않았거나 산학협력 경력이 없는 교수는 어디 가서 “교수 명함도 내밀지 못한다”는 말이 나올 정도다. 반면 한국 대학에서는 유·무형의 ‘창업 규제’가 교수 연구원 창업의 발목을 잡고 있다.

논문에 목매는 대학사회

연구개발비를 지원하는 정부도 논문을 기준으로 교수들을 줄 세운다. 공대 교수 중 기업에서 직접 연구비를 지원받는 비중은 10%를 밑돈다. 돈줄을 쥐고 있는 정부(과학기술정보통신부)가 연구비를 지급할 때 가장 중요하게 내세우는 기준은 SCI와 논문 인용 횟수다. ‘SCI에 논문을 많이 내고, 남의 논문에 인용이 많이 되는 논문을 쓴 교수가 제일 좋은 교수’라는 프레임이 굳어졌다.

평가 기준은 조직의 문화로 이어진다. 교수들은 ‘논문을 위한 연구’에 몰두하기 시작했다. 창업한 서울대의 한 교수는 “산업계가 활용할 수 있는 신기술을 설익은 상태로 논문에 발표한 뒤 덮어버리는 교수가 너무 많다”며 “산업과 괴리된 채 ‘연구를 위한 연구’를 하는 데 골몰하는 게 안타깝다”고 지적했다.

창업 지원이 아니라 창업 규제

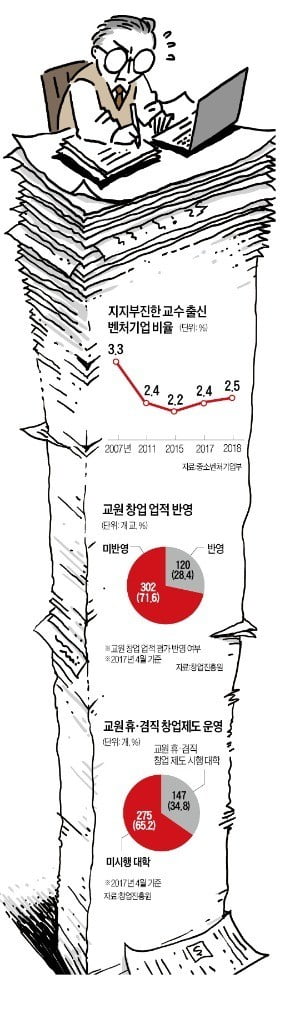

대학도 산학협력이나 교수들의 창업에 소극적이다. 창업진흥원이 분석한 결과 교원 창업을 교수의 업적으로 반영하는 대학은 120곳(28.4%)에 불과했다. 교원이 창업할 수 있도록 휴직이나 겸직 제도를 운영하는 대학도 34.8%(147곳)뿐이었다. 국내 대학의 3분의 2는 창업하려면 교수 자리를 내놓으라는, 즉 창업하지 말라는 제도를 두고 있는 셈이다. 한 대학 관계자는 “일부 교수가 차명으로 창업한 경우도 있는 것으로 안다”고 했다. 윤의준 서울대 재료공학부 교수는 “대학 내 창업을 장려하기 위해 마련한 규정이 비현실적인 게 많고 까다롭게 돼 있다”며 “오히려 창업을 규제하는 역할을 하고 있다”고 말했다.

교수가 원천기술을 가지고 창업에 나서면 월급을 깎는 경우도 많다. KAIST는 창업 후 3년이 지나면 기존의 70% 수준으로 연봉을 삭감한다. 창업한 지 3년 정도 지나면 연구나 교육 등 교수에게 부여된 역할보다 개인사업에 역량을 더 쏟을 수밖에 없다고 보고 이런 기준을 마련했다.

보수적인 문화도 교수 창업을 가로막는 장애물이다. 김경환 성균관대 글로벌 창업대학원 교수는 “창업이나 산학협력을 하면 ‘교수일은 안 하고 딴짓한다’고 수군대는 게 현실”이라고 전했다.

교수 강령에 창업 추가하자는 주장도

창업을 해 본 교수들은 이런 분위기를 바꾸기 위해서 학칙이나 교수강령에 창업이나 산학협력을 넣어야 한다고 지적한다. 정형일 주빅 대표(연세대 교수)는 “교수 강령이나 학칙에 교수의 임무 중 하나로 ‘연구’ ‘교육’ 이외에 ‘산학협력’과 ‘창업’을 추가해야 한다”고 주장했다. 이 같은 방법을 통해서라도 산업계와 긴밀하게 소통할 수 있는 문화를 조성하자는 얘기다. 김건호 리센스메디컬 대표(UNIST 교수)도 “대학은 ‘진리 탐구’에만 골몰하는 대신 사회에 실질적으로 공헌할 수 있는 기술을 연마해야 한다”며 “4차 산업혁명 시대에 교육 제도가 나아가야 할 방향은 산학협력과 창업”이라고 말했다.

심성미 기자 smshim@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)