"사채 안쓰면 장사 힘들어"…대부업 대출 1조5천억 사상 최대

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

2019 자영업 리포트

(2) 빚더미로 내몰리는 자영업

부가세만 1억 냈던 옷가게 주인, 돈 말라 불법사채 '기웃'

"외환위기 땐 이자 높아도 대출됐는데 지금 더 힘들어"

인건비 급등에 알바·영업 줄였더니 상권 침체 '악순환'

(2) 빚더미로 내몰리는 자영업

부가세만 1억 냈던 옷가게 주인, 돈 말라 불법사채 '기웃'

"외환위기 땐 이자 높아도 대출됐는데 지금 더 힘들어"

인건비 급등에 알바·영업 줄였더니 상권 침체 '악순환'

잘나가던 A씨의 사업은 2년 전부터 고꾸라지기 시작했다. A씨는 “지난해 인건비가 급등하면서 일대 상인들이 아르바이트생을 줄이고 폐점 시간을 당겼다”며 “우리 가게도 직원 두 명을 줄였다”고 했다. 가게들이 문을 빨리 닫자 상권이 침체되는 악순환이 시작됐다.

A씨 가게도 운영시간 단축과 상권 침체 등의 여파로 매출이 전년보다 1억원 넘게 줄었다. 금융권 대출마저 여의치 않았다. A씨는 “지난해 신용보증재단에서 대출 4000만원을 당겨 생활비로 썼지만 가게 운영자금이 달려 사채를 알아보고 있다”며 “외환위기 때는 이자는 높아도 그나마 대출은 나왔는데, 그때보다 지금이 더 힘들다”고 털어놨다. 그는 “길거리만 봐도 상황을 알 것”이라며 “사람들은 쇼핑백도 없이 빈손으로 돌아다니고, 길바닥엔 사채 명함이 널려 있지 않으냐”고 토로했다.

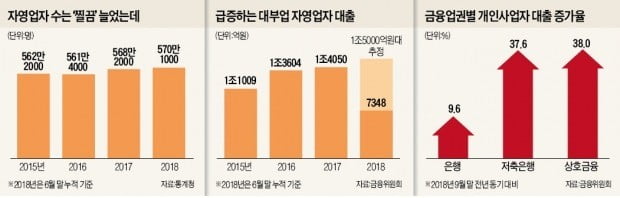

A씨처럼 빚더미에 앉는 자영업자가 급격히 늘어나는 추세다. 금융위원회와 통계청에 따르면 지난해 자영업자 수가 ‘찔끔’ 늘어날 때 자영업자가 대출받은 액수는 껑충 뛰었다. 지난해 6월 말 기준 자영업자는 570만1000명으로 전년(568만2000명)보다 0.3% 늘었다.

반면 개인사업자의 상호금융권 대출(잔액 기준)은 작년 9월 말 기준으로 1년 전보다 38.0%, 저축은행 대출은 37.6% 급증했다. 같은 기간 개입사업자의 은행권 대출 증가율은 9.6%에 불과했다. 대출 문턱이 높아지면서 신용 등급이 상대적으로 낮은 자영업자가 고금리 대출로 밀려났다는 얘기다.

대부업 자영업자 대출도 사상 최대치 돌파를 눈앞에 두고 있다. 지난해 상반기에만 7348억원을 넘었다. 대부업계 관계자는 “신규 대출 수요가 워낙 많아 지난해 대부업 자영업자 대출이 사상 최대인 1조5000억원을 돌파했을 것으로 보인다”며 “신규 투자가 아니라 생활비로 돈을 빌리는 자영업자가 많아 돈을 떼이는 대부업체도 상당수”라고 말했다. 금융위에 따르면 지난해 상반기 자영업자가 사업자금 명목으로 빌려간 금액은 3982억원으로 전년(2512억원)보다 58.5% 늘었다.

“사채 안 쓰면 당장 굶는다”

신용등급 7~10등급에 속하는 자영업자는 “어설픈 정책 때문에 서민들이 대부업체에서도 돈을 빌리지 못하게 됐다”고 토로한다. 금융당국이 법정 최고금리를 단계적으로 낮추면서 애꿎은 피해를 영세 자영업자가 보고 있다는 것이다. 최고금리 인하에 따라 대부업체가 역마진을 우려해 저신용자의 대출심사를 강화했기 때문이다. 지난해 말 기준 대부업체 이용자 가운데 중신용자(신용등급 4~6등급)는 40만5000명으로 6개월 동안 4000명(0.6%)가량 늘어난 반면 저신용자(7~10등급)는 2만8000명(0.6%) 줄었다. 서울 종로에서 족발집을 하다 작년 말 문을 닫은 B씨는 “이전에는 생활비가 급하면 대부업체에서 빌려 쓸 수 있었다”며 “최고금리가 낮아진 뒤 대출이 거부돼 어쩔 수 없이 가게를 정리했다”고 털어놨다.

대부업에서도 대출을 거절당한 자영업자는 불법 사채시장으로 향하고 있다. 한 채권추심업체 관계자는 “제도권 금융회사에서 연체한 채권을 추심하러 현장에 가 보면 불법사채를 이미 떠안고 있는 자영업자가 많다”며 “이 같은 사례가 요즘 크게 늘었다”고 귀띔했다.

사채시장으로 내몰린 자영업자는 법망 바깥에서 더 큰 고통에 시달린다. 지난해 말 경기도가 불법 고리 사채업체를 특별 단속했을 때는 원리금을 갚지 못한 채권자에게 3500%의 이자를 챙긴 사례부터 변제가 지연되면 조직원을 채권자 자녀의 학교에까지 보내 빚을 독촉한 사례도 나왔다.

조동근 명지대 경제학과 명예교수는 “자영업자들이 소득주도성장 등 정책 실패의 가장 큰 피해자가 됐다”며 “어설픈 반(反)시장 정책을 반복한 결과 서민들이 벼랑 끝으로 몰린 것”이라고 꼬집었다.

성수영/김순신 기자 syoung@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)