[다산 칼럼] 소득주도성장, 겸허히 궤도 수정해야

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'성장론'으로 둔갑시킨 '소주성' 분배정책

"지금까지 실패"란 학계 비판 외면 말고

후퇴 없는 전진 대신 성장의 제 길 찾아야

최병일 < 이화여대 교수·한국국제경제학회장 >

"지금까지 실패"란 학계 비판 외면 말고

후퇴 없는 전진 대신 성장의 제 길 찾아야

최병일 < 이화여대 교수·한국국제경제학회장 >

![[다산 칼럼] 소득주도성장, 겸허히 궤도 수정해야](https://img.hankyung.com/photo/201902/07.14558755.1.jpg)

국가 경제 성장이 개인의 경제적 성취와 동일시되던 시절은 이제 박물관에 들어갔다. 국가 경제는 성장하는데, 개인의 삶은 여전히 팍팍한 게 현실이다. 어느 앞선 세대보다도 많은 교육을 받은 우리 젊은 세대는 일찍이 경험해 보지 못한 ‘취업대란’을 겪고 있다. 연애도, 결혼도, 자녀도 포기했다는 ‘3포 세대’ ‘흙수저’란 단어가 그들의 좌절을 웅변한다.

추격형 경제로 선진국을 따라잡았지만, 그다음은 무엇을 어떻게 해야 하나. 모두가 혁신을 말하고, 4차 산업혁명을 말하지만 미래의 먹거리, 신성장동력에 대한 고민은 여전히 부족하다. 현 정부의 소득주도성장 정책이 제대로 작동하고 있는지에 대한 정밀 검증이 필요한 까닭이다.

지난주 경제학자들의 향연인 경제학 공동학술대회에서 이 주제를 놓고 이틀간 열띤 토론이 벌어졌다. “지금까지의 소득주도성장 정책은 실패”라는 판정과 “결과를 평가하기엔 시기상조”라는 주장이 맞섰다. “우파 정부도 잘한 것이 없는데, 왜 소득주도성장에 대해서만 맹공을 퍼붓느냐”는 학술대회에서 나오기 어려운 색깔론까지 등장했다. 학자의 본분은 끊임없는 비판인데도 말이다. 그렇게 경제학자들의 잔치는 끝났지만, 정부는 “소득주도성장 정책은 후퇴 없는 전진”이라고 외친다.

경제는 선과 악의 싸움이 아니다. 경제 정책은 혜택과 비용이 공존한다. 최선의 정책도 51%의 좋은 결과가 49%의 나쁜 결과를 상쇄하고 남기 때문에 채택되는 것이다. 그래서 제대로 치열하게 따져야 한다.

쾌도난마, 만병통치의 경제 정책은 없다. 99%가 좋아도 1%를 문제 삼아 전체를 매도하는 분위기가 지배하는 한국 사회에서 정부의 경제 정책은 칭찬보다는 비판과 공격의 대상이 될 수밖에 없다. 소득주도성장처럼 아직 구체적인 성과가 미미한 정책, 그것도 스스로 ‘촛불’의 명령으로 태동한 정권임을 자임하는 현 정부의 핵심 경제 정책인 이상 뭇매를 맞을 각오를 하지 않았다면 오히려 이상한 일이지 않은가.

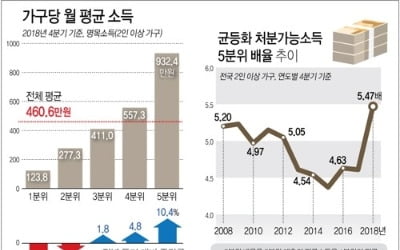

‘보이는 사실에서 보이지 않는 또 다른 진실을 찾아내는 것’이 경제학자라고 그랬던가. 소득주도성장이 아니라 분배정책이라고 정확하게 작명해야 한다는 지적이 그것이다. 소득주도성장이 성장 정책으로 작동하기 위해서는 ‘임금 증가→소득 증가→소비 증가→투자 증가→일자리 증가’로 연결돼야 한다. 단계 간의 연결고리도 약한데, 무리한 선순환 구조를 상정한 성장이론으로 둔갑시켜서 불필요한 오해와 혼동을 야기하지 말았어야 했다는 것이다. 소득주도성장이 첫 단계부터 비틀거리고 있음을 보여주는 통계는 무엇을 말해준다는 말인가.

좋은 정책은 정책목표를 정확하게 타격하는 정책을 말한다. 부작용을 최소화하는 정책수단을 찾아낼 필요가 있다. 불평등 해소가 정책목표라면 가장 효과적인 방법은 저소득 계층에 직접 현금을 주는 것이다. 최저임금 인상 등 간접적인 방법으로 시장에 왜곡과 충격을 주는 건 열등한 정책이라는 지적은 그래서 반박할 수 없는 ‘공자님 말씀’이다.

경제 정책을 오기로 밀어붙일 수는 없는 일이다. 정책 당국자는 신(神)이 아니다. 예상하지 못한 부작용은 늘 발생하기 마련이다. 겸허한 자세를 견지해야 예상치 못한 상황을 인정하고 궤도를 수정할 수 있다. 기득권의 반란이라거나 보수세력의 음모라고 하는 등 색깔론으로 비판의 목소리를 외면할 수는 있지만, 그것이 문제의 해법일 수는 없다. 쏟아지는 반대에도 불구하고 “중단 없는 전진”을 외친다면, 경제를 무모하게 벼랑 끝으로 몰고 가는 것과 다르지 않다.

더 이상 민초들의 삶을 인질로 삼을 수는 없다. 정부는 좀 더 솔직하고 겸허해야 기로에 선 소득주도성장 정책의 돌파구를 발견할 수 있을 것이다.

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)