공동체 전체 이익을 위해…강요당하며 정당화되는 개인의 희생

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

소포클레스와 민주주의

배철현 그리스 비극 읽기 (42) 경건(敬虔)

배철현 그리스 비극 읽기 (42) 경건(敬虔)

거짓말

그리스 역사가 헤로도토스는 그리스인이 알지 못하는 말을 하는 페르시아인의 말소리를 흉내 내 야만인을 뜻하는 그리스어 ‘바르바로스(barbaros)’란 단어를 조어했다. 오늘날 야만인을 의미하는 ‘바바리안(barbarian)’이란 단어의 조상이다. 야만인이란 자신을 조절해 최선을 이끌어내는 공동체의 규율을 소유한 적이 없어 그때그때 자신의 욕망에 의거해 마음대로 행동한다. 이들은 저마다 자신의 사적 이익을 기반으로 행동한다. 이런 자가 많은 공동체는 분열에 의해 자멸하고 만다. 야만인에겐 상대방을 배려하고 원칙을 지키려는 충성이 부족하다.

문화는 정해진 장소 안에 거주하는 시민이 경청하고 대화하고 승복하는 과정을 통해 찾은 최선이다. 구성원은 비가시적인 문화를 자신들의 행동강령으로 삼아 도덕적이며 윤리적인 삶을 추구한다. 도덕과 윤리는 국가가 강요한 법이나, 교과서에 나오는 문구들이나, 경전에 나오는 규율이 아니다. 공동체 구성원의 삶에 밴 철학이자 세계관이다. 그 문화는 마치 몸에 새겨진 문신처럼 자신의 생각과 말, 행위를 통해 드러나는 개인의 개성이다.

인도-이란인은 인류에게서 보편적인 삶의 원칙 세 가지를 발견했다. 이들은 이 강령을 기원전 12세기께 구전으로 노래하기 시작했다. 이 당시 만들어진 인도의 가장 오래된 구전 전통을 ‘리그-베다(Rig Veda)’라 하고 이란의 가장 오래된 구전 전통을 ‘아베스타(Avesta)’라고 부른다. 아베스타는 세 가지 삶의 원칙을 이들이 사용한 아베스타어로 ‘보후 마나(vohu manah)’ ‘보후 구프탐(vohu guftam)’ ‘보후 카르탐(vohu kartam)’이라고 일컬었다. 세 용어는 각각 ‘바른 생각(정사·正思)’ ‘바른 말(정언·正言)’ ‘바른 행동(정행·正行)’으로 번역된다.

이 세 원칙은 셋이면서 하나다. 그리스도교의 삼위일체처럼 서로 분리할 수 없는 인륜의 질서다. 바른 생각은 바른 말과 행위의 원인이며, 바른 말과 바른 행위는 바른 생각의 당연한 결과다. 이 세 가지의 관계가 무너진 상태가 ‘거짓’이다. 거짓말은 깊은 사고를 하지 못한 사람이나 자신의 이기적인 욕심을 충족시키려는 사람이 감언이설로 상대방을 속이는 행위다. 인간은 거짓된 생각을 기초로 내뱉은 말을 자신의 행위로 보여줄 수 없을 때 악을 행한다. 거짓말은 모든 악의 근원이다.

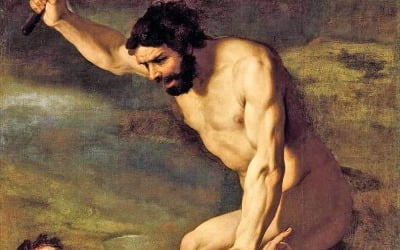

기원전 5세기 고대 그리스인은 거짓말의 다양한 층위를 두고 고민하기 시작했다. 아테네 전체의 공공이익을 위해 개인의 희생을 강요할 수 있는가? 왕이 치리하는 주변 국가에서는 왕의 이익이 곧 그가 다스리는 국가의 이익이 됐다. 왕과 그의 친지, 그리고 전통적인 귀족계급의 행복을 위해 대다수 국민은 고통을 감수했다. 개인의 이익과 국가의 이익이 격돌하는 난처한 상황들은 소포클레스 비극의 중요한 주제였다. 소포클레스는 《안티고네》에 이어 또 다른 비극작품 《필록테테스》에서도 이 딜레마를 다룬다.

비운(否運)의 필록테테스

소포클레스는 《필록테테스》란 작품으로 기원전 409년 아테네 디오니시아 비극경연대회에 참가해 우승했다. 당시 아테네를 중심으로 모인 델로스 동맹군은 스파르타가 주동한 펠로폰네소스 동맹과 ‘펠로폰네소스 전쟁’(기원전 431~404년)을 치르고 있었다. 이 작품이 상연되기 6년 전인 기원전 415년 아테네는 시실리의 시러큐스를 공격하기 위해 대규모 해군을 파견했으나 2년 뒤인 기원전 413년 전 군대가 전멸하는 참패를 당했다. 소포클레스는 호메로스의 《일리아스》에 언급된 트로이 전쟁 끝에 등장하는 이야기를 각색해 이 비극을 창작했다.

트로이 전쟁이 끝날 무렵, 오디세우스는 헤라클레스의 활을 가지고 있는 필록테테스를 렘노스라는 무인도에 버리고 트로이로 떠난다. 필록테테스는 어린 시절 양떼를 치던 목동이었다. 그는 잃어버린 양을 찾아 ‘오이타’라는 산에서 헤매고 있었다. 그곳에서 신음하는 헤라클레스가 장작더미 위에서 죽어가는 광경을 목격한다. 헤라클레스는 반인반마(半人半馬)인 네소스가 건넨 독이 스며든 옷을 입은 탓에 온몸이 썩어들어가 죽기 일보 직전이었다. 헤라클레스는 스스로 목숨을 끊기 위해 장작더미에 올라 불타 죽으려 했다. 그러나 그 누구도 장작에 불을 붙이지 못했다. 지나가던 필록테테스가 장작더미에 불을 지피자 헤라클레스는 자신이 가지고 있던 활과 히드라의 독이 묻은 화살을 선물로 줬다.

필록테테스는 크뤼사라는 섬에 있는 한 신전에서 그리스 군대의 승리를 위한 희생제의를 준비하다가 뱀에게 다리를 물려 사경을 헤맸다. 오디세우스와 아트레우스의 두 형제 메넬라오스와 아가멤논은 그 상처에서 나오는 고약한 썩은 냄새와 고통스러워하는 필록테테스의 신음소리를 견딜 수 없었다. 그들은 필록테테스를 매정하게 무인도에 버려두고 떠났다. 필록테테스는 온몸에 독이 퍼져 스스로 움직일 수 없었다. 육체적으로 불구일 뿐만 아니라 감정적으로도 불구였다. 그가 거주하는 장소인 ‘렘노스(lemnos)’라는 섬의 이름은 축자적(逐字的)으로 ‘이것도 저것도 아닌 중간 경계’란 의미다. 필록테테스는 이곳에 버려져 사회적으로 배척당했을 뿐만 아니라 심리적으로도 불안하고 취약한 인물로 변한다.

그리스 연합군은 10년 동안 트로이와 전쟁을 치르면서 이제 승리를 눈앞에 둔 상황이다. 그리스인들은 트로이 왕 프리아모스의 아들이자 예언자인 헬레누스를 생포했다. 헬레누스는 오디세우스에게 그리스 연합군이 승리하기 위해서는 활의 명수 필록테테스와 그가 가진 헤라클레스의 활이 필요하다고 예언했다. 오디세우스와 아킬레우스의 아들 네옵톨레무스는 그리스 연합군의 승리를 위해 자신들이 버린 필록테테스를 데려오고자 렘노스 섬으로 들어가기로 결정했다. 어떻게 그들은 필록테테스를 설득할 것인가? 필록테테스가 다시 트로이 전쟁에 참가해 자신을 배신한 그리스인들을 위해 싸울 것인가?

경건

소포클레스는 이 비극에서 인간이 공동체에서 자신의 가치를 잃지 않고 정의로울 수 있는지, 사사로움 없이 정당하고 떳떳할 수 있는지를 묻는다. 고대 그리스 신화에서 ‘유세베이아(eusebeia)’는 한 문명을 지탱하는 법인 ‘노모스(Nomos)’의 부인이다. 유세베이아의 라틴어 이름은 ‘피에타스’다. 국가에 대한 충성, 인간관계의 자비와 우정을 모두 포괄하는 개념이다. 유세베이아는 ‘최적의 상태’를 의미하는 그리스 접두어 ‘유(eu)’와 거룩한 존경심과 경외심을 의미하는 ‘세바스(sebas)’의 합성어로 인간의 최적화된 행동양식을 지칭하는 단어다. 굳이 한 단어로 번역하자면 ‘경건(敬虔)’이다.

배철현 < 작가 ·고전문헌학자 >

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)