국공립·주요 사립大, 20곳 중 10곳 '절반'

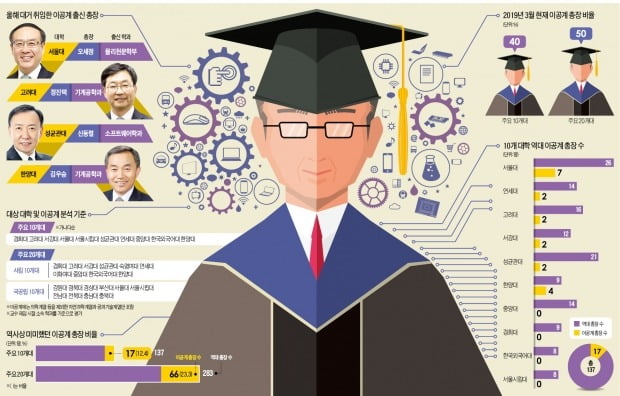

한국경제신문이 1일 국내 주요 사립대 10곳(경희대 고려대 서강대 성균관대 숙명여대 연세대 이화여대 중앙대 한국외국어대 한양대·가나다 순)과 국·공립대 10곳(강원대 경북대 경상대 부산대 서울대 서울시립대 전남대 전북대 충남대 충북대) 등 20대 대학의 총장 현황을 조사한 결과 이공계 출신이 50%로 집계됐다.

이들 대학에서 1945~1959년 7.6%에 불과하던 이공계 출신 총장 비중은 14.4%(1960~1979년), 20.4%(1980~1999년), 32.9%(2000~2019년)로 꾸준히 증가하다 올해 처음 절반이 됐다.

대학에서 재정난이 심화되고 실용성을 강조하는 풍토가 확산하면서 이공계 출신 총장이 각광받고 있다는 분석이다. 이공계 출신 총장들은 기업과의 산학협력을 이끌어내거나 각종 정부 지원사업을 유치하는 데 두각을 보이고 있다. 고려대 첫 공과대 출신 총장인 정진택 총장은 “세계대학평가에서 상위권을 차지하는 대학총장의 70~80%가 이공계 출신”이라며 “이공계 출신 대학총장이 대세가 되고 있다”고 말했다.

올 들어 국내 주요 대학에서 이공계 출신 총장이 잇달아 등장했다. 서울대 고려대 성균관대 한양대 등 주요 4개 대학의 신임 총장이 모두 이공계 출신이다.

대학의 재정난이 심해지면서 산학협력 확대와 연구과제 유치 등이 중요해진 것이 이공계 총장의 수요를 높였다는 분석이다. 이공계 교수들도 과거 ‘실험실에만 박혀 있다’는 세간의 인식에서 벗어나 활발한 사회활동으로 리더십을 인정받고 있다.

한 고려대 교수는 “이공계 교수들이 대거 대학 총장을 맡는 것은 실용을 중시하는 시대적 흐름과도 관련이 있다”며 “기업들이 각종 스펙을 갖춘 이공계 학생을 선호하듯이 대학도 이공계 출신 교수를 총장으로 모시려 한다”고 말했다.

상아탑 허무는 이공계 총장들

올해 취임한 이공계 총장들은 정계, 산업계 등에서 풍부한 학교 밖 경력을 쌓았다. 지난 2월 취임한 오세정 서울대 총장(물리천문학부)은 작년 9월 국회의원직을 내던지고 총장 선거에 출마해 당선된 인물이다. 오 총장은 2016년부터 국민의당(바른미래당) 국회의원을 지냈다. 한국연구재단 이사장으로도 일했다.

1월 취임한 신동렬 성균관대 총장(소프트웨어학과)은 산업계 경력이 풍부하다. 미국 조지아공대에서 전기 및 전자공학으로 석사학위를 받은 뒤 대우중공업 기술연구소에서 주임연구원으로 근무했다. 전자공학으로 박사학위를 받은 뒤엔 삼성SDS에서 수석연구원으로 재직했다.

정진택 고려대 총장과 김우승 한양대 총장은 모두 기계공학과 출신으로 산업계와 협력하면서 ‘상아탑’을 허문 인물로 평가받는다. 정 총장은 2016년부터 고려대 부속 산학연 종합연구단지인 테크노콤플렉스에서 원장을 지냈다. 삼성전자 포스코 LG전자 등이 공동 기술개발에 참여하기 위해 테크노콤플렉스를 거쳐갔다. 김 총장은 한양대 에리카캠퍼스에서 2011년부터 5년간 산학협력단장을 맡았다.

이들 총장은 연구 성과와 산학협력 확대를 내걸었다. 오 총장은 “질적으로 탁월한 연구를 주도하겠다”며 “임기 내 10개 연구 분야에서 세계 10위권을 달성하겠다”고 공약했다. 정 총장은 자연계 기초교양관 설립과 병역특례지정 연구소 확대 등 연구환경 강화를 약속했다. 신 총장과 김 총장은 융합교육 등 실용적인 교육환경 조성을 강조하고 있다.

“사업 잘 따오고 대학 순위 올린다”

이공계 출신 교수가 대거 총장직을 맡은 것은 이들이 대학의 재정난을 해소하는 데 도움을 준다는 인식 때문이다. 서울 주요 대학 10곳의 역대 총장(137명) 중 의학, 보건학 등 의학계열을 제외한 순수 이공계 출신은 12.4%(17명)에 불과하다. 그마저 이공계 교수가 많아 총장 선거에서 유리한 서울대가 7명, 전통적으로 이공 계통이 강한 한양대가 4명이다.

상황이 반전된 것은 2011년 무렵 대학등록금이 동결·인하 추세로 접어들면서다. 액수가 큰 정부 과제 등을 유치하는 데 이공계 출신 총장들이 두각을 나타내기 시작했다. 특허 기술 이전 등의 연구 성과는 교육부 지원사업에서 주요 지표로 활용된다.

첫 이공계 출신 이화여대 총장이던 최경희 전 총장(과학교육과)은 2016년 정부 신규 대학재정지원사업을 싹쓸이한 것으로 유명하다. 최 전 총장은 당시 총 지원금이 2012억원에 달한 프라임사업(이공계 중심의 대학 구조조정사업) 등을 유치했다.

이공계 출신 총장은 기업과의 협력을 끌어내는 데도 유리하다. 산학협력의 중요성을 알고 있다고 평가받고, 연구과제를 유치하면 전폭적으로 지원해줄 것이란 기대를 받는다. 과학기술 관련 기부금도 적지 않다. 최근 서울대가 대덕전자로부터 500억원을 기부받은 것도 오 총장 취임의 영향이 컸다는 후문이다. 대덕전자 관계자는 “과학에 정통한 오 총장이 기부금을 과학기술 발전에 적절하게 쓸 것이라고 판단했다”고 말했다.

2010년대 들어 활발해진 대학평가에서 좋은 평가를 받을 수 있는 것도 강점이다. 고려대는 첫 이공계 총장인 김병철 전 총장(농학과) 취임 후 상하이교통대가 발표한 ‘2014 세계대학평가’ 순위에서 전년 대비 90단계 오른 224위를 기록했다. ‘최상위 피인용 연구자 수’ 등의 지표에서 점수가 대폭 올랐다.

학내 소통은 과제

이공계 총장들이 높은 기대를 받으며 취임하지만 재임 중 ‘학내 리더십’을 인정받기는 쉽지 않다. 인문계가 강세를 보이는 대학에선 ‘대의’를 위해 이공계 장려 정책을 펴도 ‘제 식구 챙기는 것이냐’는 비판이 많다. 한 서울 소재 사립대 교수는 “총장이 이공계 출신이었을 때 이런 비판이 많아 오히려 관련 사업을 많이 하지 않았던 것 같다”고 말했다.

인문계와 이공계의 다른 연구 풍토 때문에 학내 교수들과 갈등을 빚기도 한다. 한 서울대 자연과학대 교수는 “과거 이공계 총장이 이공계 분야 연구비 확대를 추진한 적이 있는데, 인문계 교수들이 연구비를 교수 개인 돈으로 알고 반대가 적지 않았다”며 “결국 갈등만 일으키다가 사업을 포기했다”고 말했다.

조아란/정의진/이현진/장현주 기자 archo@hankyung.com