[집코노미] 전세 인기 상승하는데 뚝뚝 떨어지는 전셋값 왜?

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

전세 수요 늘었지만 입주물량도 증가

올해 서울 4만3000가구…5년來 최대

올해 서울 4만3000가구…5년來 최대

◆전세 거래 늘고, 매매 줄었다

자치구별로는 지난달 강남구의 거래량이 2105건으로 작년 2월(1994건)보다 5.6% 늘었고 강동구(805건)도 16.9% 늘었다. 지난달 매매 거래량이 55건에 그쳤던 동작구의 경우 전월세 거래량은 856건으로 작년(644건)보다 32.9% 증가했다.

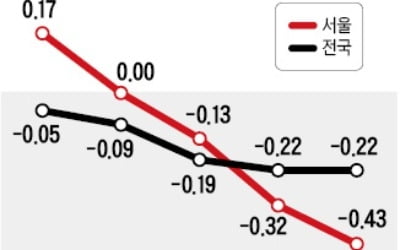

전월세 거래가 늘어난 건 아파트값 하락으로 매매 거래가 줄고 있기 때문이다. 한국감정원의 주간 아파트 가격동향 조사를 보면 서울의 매매 가격은 16주 연속 내리막길을 걷고 있다. 작년 하반기까지 줄기차게 상승한 피로감에 9·13 부동산 대책에 따른 부담까지 겹치면서 하락세가 장기화하는 분위기다. 감정원 관계자는 “다양한 하락 요인들로 인해 매수 대기자들이 매수 시점을 연기하는 등 관망세를 보이고 있다”고 설명했다.

◆수요 늘었는데 왜 하락?

흥미로운 점은 전세 수요 증가에도 불구하고 전셋값이 계속 하락하고 있다는 것이다. 서울 아파트 전셋값은 작년 10월 마지막 주 하락세로 전환해 18주 연속으로 떨어졌다. 부동산 정보업체 부동산114에 따르면 지난달 서울 아파트 전셋값이 전월 대비 0.25% 내렸다. 2월에 서울 아파트 전셋값이 떨어진 것은 이 업체가 아파트 시세 조사를 시작한 2001년 이후 18년 만에 처음이다.

집값 하락을 우려한 사람들이 매매보다 전세를 선호해 전세 수요가 늘면 전셋값은 오르게 마련이다. 실제 2008년 글로벌 금융위기 여파로 2010년부터 2013년까지 4년간 아파트 매매가격이 10% 가까이 떨어졌지만 전셋값은 꾸준히 올랐다. 하지만 최근엔 이 공식이 먹히지 않고 오히려 전셋값이 하락하면서 매매가와 전세가가 동반 하락하는 모양새다.

이 같은 전셋값 하락의 주요 요인은 서울 지역에 새 아파트 입주 물량이 늘어났기 때문이다. 국토교통부에 따르면 지난해 서울 아파트 입주는 3만9500가구로 직전 5년 평균치(3만1800가구)보다 24.2% 많았다. 올해도 서울에만 2014년 이후 최대 규모인 4만3000여 가구가 입주를 기다리고 있다. 임병철 부동산114 연구원은 “최근 수년간 전셋값이 크게 올라 피로감이 높은 데다 서울과 수도권 입주물량도 늘어나면서 전셋값이 약세를 보이고 있다”고 설명했다.

![[집코노미] 전세 인기 상승하는데 뚝뚝 떨어지는 전셋값 왜?](https://img.hankyung.com/photo/201903/01.19078713.1.jpg)

이에 따라 전세가격 하락으로 만기 때 집주인이 세입자에게 전세금을 제대로 돌려주지 못하는 ‘역전세난’ 확산에 대한 우려도 커지고 있다. 벌써부터 집주인이 기존 세입자의 전세보증금을 제때 돌려주지 못하는 상황이 비일비재하게 발생하고 있다.

역전세난으로 세입자들이 고통을 받는 지역은 주로 집값이 많이 오르지 않은 지역이었다. 김선동 자유한국당 의원이 SGI서울보증과 주택도시보증공사(HUG)로부터 제출받은 자료에 따르면 작년 집주인 대신 보증기관이 전세보증금을 세입자에게 돌려준 사례(보증반환사고)는 735건에 달했다. 2년 전(117건)의 6.3배 수준이다. 전세보증금 부실률은 지난해 0.60%로 치솟았다. 2년 전 대비 3배로 늘어났다.

전국 226개 시군구 중에서는 보증반환사고가 가장 많이 난 곳은 고양시다. 모두 57건 발생했다. 아파트가 밀집한 이곳은 최근 전세금이 다른 곳보다 많이 하락했다. 부동산114에 따르면 최근 2년간 고양시 전세가격은 0.77% 하락했다. 경기도 전체 평균 하락 폭(0.07%)의 10배를 웃돈다. 그 뒤를 인천 서구(52건), 경기 용인시(39건), 인천 연수구(34건), 경남 거제시(28건) 등이 이었다. 김선동 의원은 “전세보증금 부실이 지역, 보증금 규모, 주택유형별로 다양한 양상을 나타내고 있다”며 “정부가 세밀하게 분석해 맞춤형 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

최진석/이주현 기자 iskra@hankyung.com

![[집코노미] 빈집 비율 20% 속출…"지방은 이미 일본 수준"](https://img.hankyung.com/photo/201903/01.19071410.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)