경영계 "勞로 기울어진 운동장 바로잡아 달라"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

경총·商議 "ILO협약 비준 땐

파업시 대체근로 허용해야"

파업시 대체근로 허용해야"

한국경영자총협회와 대한상공회의소, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회는 27일 공동 입장문을 통해 “노조의 단결권만 확대되면 노사 간 힘의 불균형이 심화될 것”이라고 우려했다. 노·사·정 논의를 거쳐 국회가 ILO 핵심협약을 비준하면 노동계가 줄기차게 요구해온 전국교직원노동조합 합법화, 해고자 노조 가입, 노조 전임자 급여 지급 자율화 등이 가능해진다. ‘노조천국’이 될 것이란 걱정이 나오는 이유다.

경영계는 균형적 노사 관계를 위해 파업 때 사업장 무단점거를 금지하고 대체근로를 허용해달라고 요구하고 있다. 소모적인 노사 갈등을 줄이기 위해 단체협약 유효기간을 현행 2년에서 4년으로 연장해달라는 주장도 하고 있다. 노사관계제도관행개선위원회는 노·사·정 막판 합의를 시도하기 위해 28일 전체회의를 연다.

'쇠사슬 파업' 부추기는 노동법…기업들 "공장 점거라도 막아달라"

현대자동차 노동조합은 2017년 말 울산공장에서 이틀간 파업을 벌였다. 회사 측이 미국 수출을 위해 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 코나를 증산하려 하자 이를 막고 나섰다. 일부 노조원은 생산라인을 쇠사슬로 묶기도 했다.

한국GM 노조원 수십여 명은 지난해 4월 인천 부평 본사에 있는 카허 카젬 사장실에 들이닥쳤다. 법정관리(기업회생절차) 위기에 놓인 회사가 성과급을 제때 주지 않는다는 이유로 쇠파이프를 휘두르고 집기를 부쉈다. 한국 기업들이 맞닥뜨린 ‘험악한’ 노사 환경을 보여주는 사례들이다. 가뜩이나 노동계에 치우친 ‘운동장’이 더 기울어질 조짐을 보이자 참다못한 경영계가 공동 대응에 나섰다. 경영계는 27일 “노사 간 힘의 불균형을 바로잡지 않으면 심각한 부작용을 맞게 될 것”이라는 공동 입장문을 내놨다.

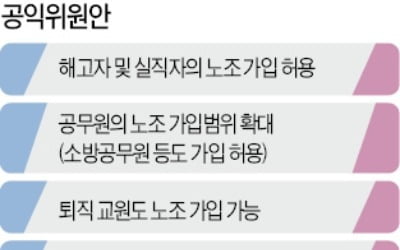

국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준을 논의 중인 경제사회노동위원회 산하 노사관계제도관행개선위원회(노사관계위)가 노동계 쪽으로 기울어져 있다는 지적이 나온다. 노사관계위는 지난해 11월 △해직자 노조 가입 허용 △공무원·교원의 노조 가입 확대 △노조 전임자 급여지급 금지 규정 삭제 등 노동계 요구를 대폭 수용하기로 했다. 기업들 사이에서 “해직자와 임금 교섭을 하고 노조 전임자에게 고액 연봉을 지급해야 할 판”이라는 탄식이 나온 이유다.

경영계는 균형적인 노사 환경을 위해 △파업 때 사업장 무단점거 금지 △파업 시 대체근로 인정 △부당노동행위제도 폐지 △단체협약 유효기간 연장(현행 2년→4년) △쟁의행위 찬반투표 절차 명확화 등을 요구하고 있다. 노동계 눈치를 살피는 노사관계위는 꿈쩍도 하지 않는 분위기다.

유럽연합(EU)의 ILO 핵심협약 비준 압박도 이어지고 있다. EU는 한국과 맺은 자유무역협정(FTA) 중 ‘ILO 기본협약 비준을 위해 노력해야 한다’는 조항을 이행하지 않았다는 이유로 작년 말 FTA 분쟁해결절차를 개시했다. 다음달 9일까지 협약 비준에 관한 성과를 내놓지 않으면 다음 단계인 전문가패널로 회부한다는 방침이다. 노동계는 이를 빌미로 “비준을 미루면 EU와 무역분쟁이 발생할 것”이라고 주장한다.

한국경영자총협회는 이에 대해 “근거가 미약할 뿐 아니라 과장되고 선동적인 추측에 가깝다”고 지적했다. 경총은 “분쟁해결절차의 마지막 단계인 전문가패널에 회부되는 경우에도 양 당사국이 패널 보고서 이행을 위해 최대한 노력한다는 수준으로 규정돼 있을 뿐 강제 조항이 아니다”고 강조했다.

“경영계 요구도 반영해야”

경영계는 ILO 핵심협약 비준 이전에 낡은 ‘노동조합 및 노동관계조정법(노동법)’부터 손봐야 한다고 요구했다. 기업들은 사업장 점거 파업을 허용한 현행 법(노동법 42조)을 노사 간 힘의 불균형을 낳는 대표적 원인으로 지목한다. 미국 독일 프랑스 영국 등 주요 국가에선 사업장 내 파업이 불법이다. 파업을 위한 집회를 사업장 부근 일정한 공간에서 한다. 통상 노조 사무실도 회사 밖에 둔다.

한국은 딴판이다. 불법 파업도 사업장 안에서 이뤄진다. 한국 노동법은 생산 등 주요 시설 점거만 금지하고 있다. 이전에는 노조의 직장 점거가 전면 금지됐지만 1997년 쟁의행위의 실효성을 확보한다는 취지로 법이 개정됐다. 이후 노조가 생산 현장 등 전 사업장에서 ‘마음껏’ 파업을 벌이게 됐고, 많은 폭력 사태까지 이어졌다.

기업들은 노조가 파업하더라도 대체근로를 허용하지 않는 제도(노동법 43조)도 뜯어고쳐야 한다고 주장한다. 1953년 노조법 제정 당시 도입된 이 제도는 66년째 변함없이 유지되고 있다. 경영계는 이 때문에 노조가 조합원 과반수 찬성 등 형식적 요건만 갖추면 사실상 ‘1년 내내 파업’이 가능하다고 하소연한다. 미국과 일본 등 대부분 국가는 대체근로를 전면 허용하고 있다. 법으로 대체근로를 막는 나라는 한국과 동아프리카에 있는 말라위밖에 없다는 게 전문가(김희성 강원대 법학전문대학원 교수)들의 설명이다.

경영계는 현행 노동법을 악용한 대표적 사례로 ‘갑을오토텍 사태’를 꼽는다. 자동차 부품회사인 갑을오토텍 노조는 2016년 7월부터 이듬해 6월까지 1년 가까이 파업을 했다. 당시 회사가 관리직을 투입해 공장을 가동하려고 하자 노조는 제품 출하장과 공장 출입구를 봉쇄했다. 회사는 이 기간에 1500억원가량(매출 손실)을 날렸다.

경영계는 부당노동행위 처벌 규정(노동법 81조)도 과도하다고 여긴다. 노조가 이를 빌미로 고소·고발을 남용하고 있다는 게 기업들의 호소다. 미국과 일본 등엔 부당노동행위에 대한 형사처벌 규정이 없다. 기업들은 노사 단체협약 유효기간을 2년(노동법 32조)에서 4년으로 늘려달라는 요구도 하고 있다. 노사 갈등에 따른 에너지 소모를 줄이기 위해서다.

■국제노동기구(ILO) 핵심협약

근로자에 대한 기본적 권리를 보장하기 위해 만든 국제 노동기준. 한국은 ILO 핵심협약 8개 중 4개를 아직 비준하지 않았다. 미비준 협약은 △결사의 자유 및 단결권 보호(87호) △단결권 및 단체교섭권 원칙 적용(98호) △강제노동(29호) △강제노동 폐지(105호) 등이다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)