[이심기의 데스크 시각] '사람이 없다'는 청와대의 핑계

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

이심기 정치부장

![[이심기의 데스크 시각] '사람이 없다'는 청와대의 핑계](https://img.hankyung.com/photo/201903/07.15848331.1.jpg)

하지만 막상 뚜껑을 열고 보니 후보마다 부동산 투기와 위장전입, 논문 표절 등 ‘화려한 이력’이 드러났다. 막말 논란에 이은 말 바꾸기, 자료 제출 거부라는 볼썽사나운 모습도 국회 인사청문회에서 어김없이 등장했다.

내각을 청와대의 '손발'로 인식

자유한국당은 7명의 장관 후보자 전원을 부적격으로 판명했다. 범여권으로 분류되는 민주평화당과 정의당조차 일부 후보의 임명 반대를 당론으로 정했다. 청와대도 논란이 된 후보자의 각종 의혹에 대해 “사전에 체크가 된 것”이라고 해명했다가 사태가 악화되자 2명을 사실상 낙마시키며 한발 물러섰다.

과거 그 어떤 정부보다 국민의 눈높이와 도덕성을 강조해온 문재인 정부의 내각 인선이 최악의 인사 참사라는 비판에 직면한 이유는 뭘까. 한 정치권 인사는 “내각을 말 잘 듣는 모범생들로 구성하려는 청와대의 안이한 인식이 원인”이라고 꼬집었다. 내각을 국정운영의 중심에 두기보다 청와대의 결정을 집행하는 ‘손발’ 정도로 인식하면서 인재풀이 좁아졌다는 설명이다.

이낙연 총리는 “정책 집행의 중심에 내각이 있는 게 틀림없다”고 강변했지만 절반만 맞는 얘기다. 오히려 대통령 중심제 아래에서는 청와대가 정책 기획을 상당 부분 할 수밖에 없고 해야 한다는 말이 더 정확하다. 최근 불거진 ‘홍남기 패싱’ 논란도 청와대가 모든 것을 틀어쥐는 국정운영 방식에서 벗어나지 않는 한 되풀이될 수밖에 없다는 게 관가의 분위기다.

경제부처의 한 고위 관료는 지금의 청와대가 과거와 다른 점을 묻자 “설계도가 내려온다”고 말했다. “지난 정부에선 청와대가 뼈대만 던져주면 살은 우리가 붙였다. 지금은 도면을 준다. 그대로 만들 수밖에 없다”는 것이다. 관가의 무기력을 단적으로 보여주는 사례다.

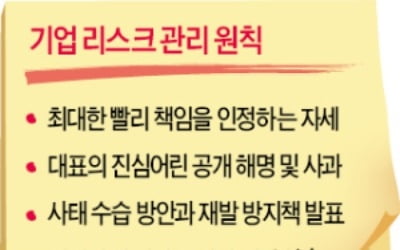

국정운영 리스크 줄이려면

청와대 내부에도 내각에 대한 불신과 불안이 깔려 있다. 지난해 11월 박능후 보건복지부 장관이 보고한 국민연금 개편안이 단적인 사례다. 보험료 부담률을 올린 개편안에 문 대통령이 “노후소득 보장 확대라는 기본원칙 속에서 논의돼야 한다”고 질책하면서 없던 일이 됐다. 청와대 관계자는 “당시 복지부가 최고 전문가인 김연명 교수한테 전화 한 번 안 했더라”고 혀를 찼다. 김 교수는 이후 청와대 사회수석에 발탁됐다.

조국 청와대 민정수석은 이번 인사 참사를 두고 “왜 이런 사람을 추천했느냐”는 여권의 질책에 “사람이 없다”고 했다고 한다. 하지만 권력구조와 국정운영 방식에 변함이 없는 한 ‘쓸 사람이 없는’ 상황은 달라지지 않는다. 권한이 없는데 누가 몸을 던져 일하겠다고 나서겠는가. 청와대의 인식과 인사검증 시스템이 바뀌지 않는 한 인사 참사는 되풀이될 수밖에 없다. “사람이 없다”는 핑계를 대지 말고 믿고 일할 수 있는 조건을 만들고 몸을 던져 일할 사람을 찾아보면 어떨까. 청와대의 그립이 세질수록, 국정운영의 리스크만 커진다는 반면교사의 사례는 숱하게 널려 있다.

sglee@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)