"법적 보호장치 강화 시급"

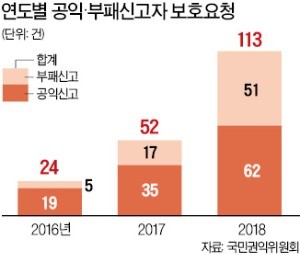

이들의 요청 사유를 보면 파면, 징계 등 신분상 불이익이나 인허가 취소, 계약해지 등 행정·경제적 부당함을 당했다고 호소하는 목소리가 가장 많았다. 지난해 기준 공익신고 보호 요청 62건 중 34건이, 부패신고 보호 요청은 51건 중 33건이 이 같은 내용이었다. 보호가 인용되면 신고자는 자신이 입은 불이익 조치에서 원상회복될 수 있다. 그럼에도 조직 내 낙인 등은 피할 수 없다는 지적이 나온다.

신고자들이 비밀 누설, 명예훼손 등 법적 시비에 휘말린 경우도 다반사였다. 관련법에선 ‘공익신고 등과 관련해 신고자의 범죄행위가 발견된 경우 그 형을 면제하거나 감경할 수 있다’고 규정하지만 법적 책임에서 완전히 자유로운 것은 아니다. 재단법인 동천의 이희숙 변호사는 “공익·부패신고자면 모두 무죄라는 뜻이 아니다”고 설명했다. 최근 대법원도 “공익신고자 형 감면은 법원 재량이지 필수는 아니다”는 취지의 판결 내린 바 있다. 김태우 전 검찰 수사관은 권익위에서 공익신고자 지위를 확인받았지만 청와대로부터 공무상 비밀 누설 혐의로 고발당해 검찰 조사를 받고 있다.

공익신고로 인정하는 범위가 지나치게 좁다는 비판도 잇따른다. 권익위는 공익신고자보호법에 규정된 284개 법률 위반 사항의 제보만 공익신고로 간주한다. 하지만 여기엔 형법, 성폭력특별법 등이 빠져 있어 기업의 횡령 및 배임, 직권남용죄, 성범죄 등은 대상이 아니다.

이인혁 기자 twopeople@hankyung.com