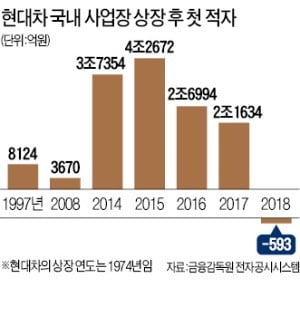

현대차는 2016년과 2017년만 해도 국내 사업부문에서 매년 2조원대의 영업이익을 냈다. 외환위기와 글로벌 금융위기를 겪은 1997년과 2008년에도 각각 8124억원, 1조8065억원의 이익을 거뒀다.

하지만 지난해 각종 악재에 발목이 잡히면서 부진의 골이 깊어졌다. 우선 국내와 주요 수출 시장에서 판매 부진으로 고전한 영향이 컸다. 울산공장 일부에선 생산능력(공급)에 비해 판매량(수요)이 부족해 빈 컨베이어벨트가 돌아가는 ‘공피치’ 현상이 생길 정도였다. 원화 강세 및 신흥국 통화 약세도 발목을 붙들었다. 여기에다 미국에서 리콜(결함 시정)에 따른 일회성 비용까지 발생했다. 현대차는 미국에서 판매한 차량의 에어백 리콜에 들어갈 비용(충당금) 5000억원을 작년 3분기(7~9월) 회계에 반영했다. 이 비용을 제외하더라도 전년 대비 1조원 이상 영업이익이 쪼그라든 것이다.

인건비와 재료비 등 원가 상승에 따른 타격도 적지 않았다는 분석이다. 업계 관계자는 “중국에 진출한 부품회사들이 자금난을 겪으면서 현대·기아자동차가 납품 단가를 깎기는커녕 오히려 올려주며 이들을 붙들고 있는 상황이 됐다”며 “중국 시장 부진 여파가 국내 사업 실적에 영향을 미치고 있다”고 말했다.

해외 법인 실적과 관계사 지분 등을 반영한 작년 연결기준 실적도 최악 수준이었다. 현대차는 지난해 전년 동기 대비 47.1% 급감한 2조4222억원의 영업이익을 기록했다. 2010년 국제회계기준(IFRS)이 적용된 이후 가장 적은 수준으로 급감했다. 영업이익률은 2.5%로 전년보다 2.2%포인트나 뚝 떨어졌다.

현대차는 올 들어 ‘명예 회복’을 기대하고 있다. 대형 SUV인 팰리세이드 및 신형 쏘나타, G80, GV80 등 신차를 앞세워 글로벌 판매량을 끌어올린다는 방침이다. 글로벌 미래차 시장에서 주도권을 쥐기 위한 투자도 늘리기로 했다.

현대차 관계자는 “무리한 판매 계획을 세우고 물량을 밀어내기보다 내실 있는 생산·판매를 통해 수익 기반을 다지는 쪽에 중점을 둘 것”이라고 말했다.

장창민 기자 cmjang@hankyung.com