[박동휘의 한반도는 지금] 김현종의 첫 작품, '4·11 한미정상회담'에 대한 의문

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

비(非)외교관 출신이 외교부 고위 관료 몫이던 안보실 2차장에 임명된 터라 김 2차장에 쏠린 관심은 꽤 크다. 그는 청와대에 입성하기 전까지 통상교섭본부장으로 활약했다. 국제 변호사 출신으로 민·관에서 두루 활약한 김 2차장은 청와대 내 누구보다 미국과의 협상 경험이 많다.

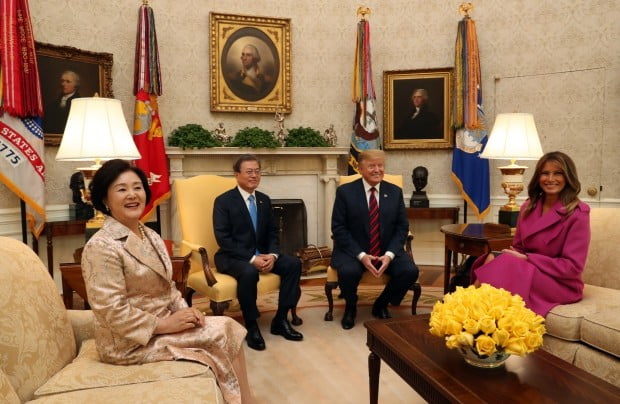

이번 회담은 문재인 대통령 취임 이후 도널드 트럼프 대통령과의 일곱번째 만남이다. ’1박3일’ 일정이었고, 북핵 문제에만 초점을 맞춘 실무형 정상회담이다. 이번 회담만을 놓고 성패를 가리기엔 무리가 있다. 청와대 내에서도 3차 미·북 정상회담 등 한반도 평화 프로세스의 진행을 위한 중간 다리 역할로 마련됐기에 일종의 과정으로서 평가해달라는 기류가 강한 것으로 알려졌다. 15일 문 대통령이 수보회의에서 “형식에 구애받지 않고, 남북정상회담을 추진하겠다”고 한 만큼, 앞으로 어떤 결실이 맺어질 것이냐로 ‘4·11 워싱턴 회담’의 성패가 좌우될 것이다.

그럼에도 불구하고, 몇 가지 의문점들에 대해선 곰곰히 짚어볼 필요가 있다. 우선, 그 시점에 한·미 정상회담이 필요했는가를 질문해볼 필요가 있다. 방미 전 청와대 발표에 따르면 이번 정상회담은 워싱턴의 초청이란 형식을 갖췄다. 형식은 그러했을 지 모르지만, 실제로는 우리 정부가 요청한 회담일 가능성이 크다. “하노이 회담 이후 미·북이 평행선을 달리고 있는 상황에서 중재 역할을 자처해 온 우리 정부가 가만히 있을 수는 없었을 것”(고유환 동국대 북한학과 교수)이라는 게 전문가들의 얘기다.

최근 미국 조야 인사들을 접촉한 강효상 자유한국당 의원이 문화일보와의 인터뷰에서 한 말도 이 같은 정황을 짐작케 한다. 강 의원은 “미국 정부가 당초 한국 정부에 가장 낮은 등급인 ‘워킹 비지트(실무방문)’를 제안했다”며 “한국이 그보다 높은 ‘오피셜 비지트(공식방문)’를 다시 제안해서 미국이 수용한 것”이라고 전했다. 임시정부 100주년이라는 대규모 행사에도 불구하고, 같은 날 문 대통령이 워싱턴에 있어야 했던 이유에 대해 강 의원은 “한·미 정상회담을 위한 사전협의 과정에서 미국이 ‘11일(현지시간) 딱 하루만 가능하다’고 전해왔다고 한다”고 설명했다.

문 대통령은 이번 한·미 정상회담에 대해 “하노이 제2차 북미정상회담 이후 제기된 불확실성을 제거하고 북미 대화의 동력을 되살려 한반도평화프로세스를 흔들림없이 추진하기 위한 동맹간 긴밀한 전략 대화의 자리였다”고 평가했다. 정상회담 직후 워싱턴에서 가진 김 2차장도 기자단과의 브리핑에서 같은 평가를 한 바 있다. 대화와 협상으로 북핵 문제를 해결한다는 원칙을 확인하기 위해 트럼프 대통령을 만나러 갔다는 얘기다. 트럼프 대통령과 마이크 폼페이오 국무장관이 한·미 정상회담 이전부터 여러차례 3차 미·북 정상회담 가능성을 언급했다는 점을 감안하면 다소 뜬금없는 설명이라는 지적이 나온다.

청와대의 자찬에도 불구하고 한·미 정상회담은 두 가지 면에서 석연치 않은 결과를 낳았다. 북핵의 완전한 제거를 위한 방법론에서 한·미 간 이견이 크다는 점이 대외적으로 부각됐다. 게다가 김정은이 대한민국 대통령을 “오지랖 넓은 중재자”로 비난하는 빌미를 제공했다. 북한은 문 대통령의 ‘조급증’을 직설적으로 비난했다. 장기전을 불사하겠다는 둥, 미국에 압박을 가하려는 자신들을 계속해서 미국과의 협상 테이블로 밀어 넣으려는 것에 대한 불만을 여과업이 표출했다. 김정은은 최고인민회의 일정을 이례적으로 하루 늘림으로써 한·미 정상의 발언을 지켜본 뒤, 시정연설을 대외적으로 공표하는 치밀함을 보였다.

트럼프 대통령은 하노이 회담 결렬 직후, 비행기 안에서 문 대통령과 짧은 전화통화를 가졌다. 청와대의 발표에 따르면 당시 트럼프 대통령은 문 대통령에게 김정은의 의중이 무엇인 지를 파악해서 알려달라고 당부했다고 한다. 하노이에서 김정은과 마주 앉아 그의 ‘밑바닥’까지 확인하고, “김정은, 당신은 협상할 준비가 안돼 있다”고 말한 트럼프 대통령이 문 대통령을 통해 무엇을 더 알고 싶어했는 지는 의문이다. 어쩌면 덕담에 가까운 언사였을 가능성이 크다.

트럼프 대통령의 본뜻이 무엇이었건 간에 그의 당부를 이행한다는 차원에서라도 청와대는 한·미 정상회담 전에 평양과의 대화를 가졌어야 했다. 하지만 북한은 100억원을 지어 만든 개성 연락사무소를 7주째 개점휴업 상태로 두는 식으로 남(南)과의 대화를 거부하고 있다. 비공식 접촉이 있었는 지는 확인할 길이 없지만, 일체의 민간 교류마저 끊겼다는 점을 감안하면 국가정보원 등 ‘첩보 라인’이 움직였을 공산도 매우 낮다. 결과적으로 김 2차장은 ‘북의 메시지’를 확인도 못한 채 멈춰버린 시계를 다시 돌려야 한다는 사명감 하나로 한·미 정상회담을 강행한 셈이다. 김 2차장의 첫 외교 작품이 어떤 평가로 귀결될 지, 시간을 갖고 지켜볼 일이다.

박동휘 정치부 기자 donghuip@hankyung.com