"日 '100년 기업' 3만개 넘는데…韓, 과도한 상속세 탓에 6개 불과"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

한반도선진화재단·한국제도경제학회

'세제개편 세미나'

'세제개편 세미나'

서울 여의도 전경련회관에서 23일 열린 ‘경제활력과 기업관련 세제개편’ 세미나에서는 최고세율이 65%에 이르는 상속세가 기업할 의욕을 꺾고 경제 활력을 떨어뜨리고 있다는 지적이 쏟아졌다. 경제학자들은 세계 최고 수준의 상속세율을 대폭 낮추고, 가업상속공제 요건을 획기적으로 완화해 일본과 독일처럼 ‘100년 기업’이 많이 나올 수 있도록 해야 한다고 제안했다. 이날 세미나는 한반도선진화재단과 한국제도경제학회가 공동 주최하고 한국경제신문사와 한국경제연구원이 후원했다.

“상속세 부담에 장수기업 못 나와”

전문가들은 “경제 활력이 떨어지고 있는 시기에 정부가 높은 상속세를 고집하면서 상황을 악화시키고 있다”고 비판했다. 권태신 한국경제연구원 원장은 개회사에서 “상속세 부담 때문에 스스로 성장을 멈추거나 투기자본에 공격당해 흔들리는 기업이 속출하고 있다”며 “일본은 100년 이상 지속된 기업이 3만 개가 넘지만 한국은 6개뿐으로 현재 상속세 제도로는 이런 현상이 지속될 것”이라고 말했다.

이어진 발표에서는 ‘100년 기업’ 수가 많을수록 경제의 기초체력이 튼튼하다는 연구 결과가 발표됐다. 윤 교수는 “국내에서 20년 이상 업력을 쌓은 기업 수는 전체 30% 정도에 불과하지만 이들의 매출과 자산은 전체 기업의 절반 이상”이라며 “업력이 긴 기업일수록 고용 창출과 법인세 납부 능력이 기하급수적으로 높아진다”고 설명했다. 과도한 상속세가 되레 전체 세수를 줄여 재정을 악화할 것이라는 우려도 나왔다. 배원기 홍익대 경영대학원 교수는 “상속세가 높으면 세금이 더 걷힐 것 같지만 장기적으로는 경영의욕 감소와 자산의 해외 도피를 초래해 세수가 줄어드는 경우가 많다”며 “지금의 상속세율을 유지하는 건 황금알을 낳는 닭을 잡아 더 이상 알을 낳지 못하도록 하는 꼴”이라고 지적했다.

“‘찔끔 완화’로는 턱없이 부족”

가업상속공제는 매출 3000억원 미만 중소·중견기업에 한해 최대 500억원까지 상속세를 공제해주는 제도다. 이 역시 엄격한 조건을 충족해야 한다. 가업을 물려주는 사람이 상속 당시 회사 주식의 50%(상장사는 30%)를 갖고 있어야 한다. 상속자도 사후관리기간인 10년간 자산·지분율·고용을 그대로 유지해야 한다. 직원 구조조정이나 유상증자를 통한 자금 조달이 ‘원천 봉쇄’된다. 이를 어기면 감면받은 상속세를 토해내고 가산세도 물어야 한다.

지난 14일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 “가업상속공제 제도의 사후관리 기간을 10년에서 7년으로 줄이는 방안을 검토하겠다”고 했지만 여전히 선진국과 비교하면 문턱이 높다는 게 전문가들의 지적이다. 양준모 연세대 경제학부 교수는 “4차 산업혁명 시대에 기업 환경이 빛의 속도로 변하는데 7년간 업종을 바꾸지 말라는 게 말이 되느냐”며 “사후관리 기간을 5년 이내로 줄이는 등 획기적인 제도 개선이 필요하다”고 지적했다. 공제 대상도 매출 3000억원 미만에서 1조원 미만으로 대폭 확대해야 한다는 의견이 나왔다.

상속세 제도 자체를 뜯어고쳐 경제 활력을 되찾은 스웨덴 사례도 소개됐다. 신도철 한국제도경제학회 회장은 “스웨덴은 1984년 제약회사 아스트라가 파산한 이후 창업주 가문들의 스웨덴 탈출 러시가 이어지고 경제 활력도 크게 줄어들었다”며 “2005년 여야 합의로 상속세를 폐지한 뒤에야 기업들이 돌아왔고 일자리와 세수도 함께 늘었다”고 했다. 그는 “상속세 완전 폐지가 현실적으로 어렵다면 가업상속공제 문턱이라도 확 낮춰야 한다”고 했다. 최준선 한반도선진화재단 선진경제질서연구회장은 “65%에 달하는 상속세율은 자신의 재산을 유산으로 남기려는 인간의 기본권을 침해하는 수준”이라고 꼬집었다.

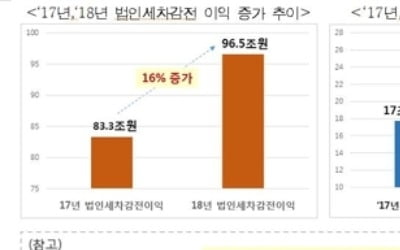

이날 세미나에서는 법인세 부담이 과도하다는 비판도 쏟아졌다. 이영환 계명대 교수는 “법인세 인상 부담의 57.6%는 근로자가 지게 된다”며 “법인세율 상위 10개국과 하위 10개국의 지난 5년간 임금증가율을 비교해봐도 법인세율이 낮은 국가의 임금증가율이 확연히 높다”고 분석했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)