기업에 반도체 맡기고 나몰라라…정부, 서울大에도 10년간 지원 끊어

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

불붙은 400조 비메모리 시장 쟁탈전

(3) 인재 공급 못하는 대학

교수도, 실습장비도 태부족

AI·빅데이터 등 인재수요 느는데

(3) 인재 공급 못하는 대학

교수도, 실습장비도 태부족

AI·빅데이터 등 인재수요 느는데

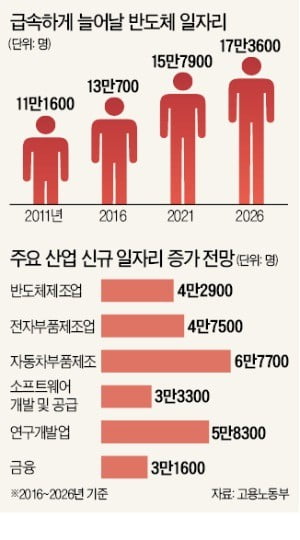

인력 수급의 엇박자가 가장 극명하게 드러나는 분야는 반도체산업이다. 고용노동부 추산에 따르면 2026년까지 반도체 분야에서 약 4만3000개의 일자리가 새로 나올 전망이다. 삼성전자도 지난 24일 ‘반도체 비전 2030’을 발표하면서 비메모리 분야에서 첨단 연구개발(R&D) 인재 1만5000명을 채용하겠다고 발표했다.

국내 주요 대학 공과대학 교수들은 현재 추세대로라면 반도체 분야에서 심각한 인력난이 빚어질 것이라고 우려하고 있다. 박희재 서울대 기계항공공학부 교수는 “반도체 분야는 메모리건 비메모리건 가르칠 교수도 없고, 제대로 된 실습 장비도 없다”며 “서울대반도체연구소는 2008년 이후 10년간 단 한 번도 정부 지원을 받지 못했다”고 말했다.

반도체 관련 인력을 양성할 전문가가 부족한 데는 다양한 요인이 복합적으로 작용했다. 한태희 성균관대 반도체시스템공학과 교수는 “반도체 분야는 그동안 삼성전자가 워낙 잘해 굳이 정부가 나서서 지원해야 한다는 생각이 없었다”며 “그 결과 국책 R&D 과제를 선정할 때도 반도체 관련 프로젝트는 늘 뒷전으로 밀렸다”고 지적했다.

R&D 자금이 줄다 보니 대학들은 반도체 분야 연구를 꺼리고, 그 결과 인력 양성을 담당할 전문가가 부족한 ‘악순환’이 이어지고 있다는 지적이다.

대학들의 교수평가 시스템도 반도체 전문가 부족과 무관하지 않다. 국내 대학들은 이공계 교수를 평가할 때 네이처와 사이언스 등 과학기술논문인용색인(SCI)급 저널에 게재된 논문 건수를 핵심 잣대로 삼고 있다. 박 교수는 “국내 주요 공과대 연구자들이 SCI급 논문을 쓰는 데 몰두하다 보니 반도체 분야 등과의 산학 협력은 우선순위에서 밀리고 있다”고 진단했다.

규제와 기득권에 발묶인 대학

대학이 산업현장에서 필요로 하는 인력을 적재적소에 공급하지 못하는 것은 반도체산업만의 문제는 아니다. 4차 산업혁명 시대를 맞아 인공지능(AI), 빅데이터, 소프트웨어 관련 전문가 수요가 폭발적으로 늘고 있지만 대학의 변화는 더디기만 하다. 이런 현상이 빚어지는 핵심 이유로 정부 규제와 대학사회의 기득권 등 두 가지가 꼽힌다.

염재호 전 고려대 총장의 ‘미래대학’ 설립 구상이 좌초된 것은 규제와 기득권이 어떻게 인재 양성을 가로막는지를 단적으로 보여준 사례다. 염 전 총장은 2016년 5월 AI·빅데이터 등의 분야에서 융합형 인재를 길러낼 단과대학인 미래대학을 설립하겠다는 구상을 내놨다. 고려대 내부의 거센 반발로 그해 말 계획을 철회했다.

염 전 총장은 미래대학 학생 정원을 150명 정도로 구상했다. 대학 정원은 교육부가 엄격하게 규제하고 있어 미래대학을 신설하려면 기존 학과에서 정원을 그만큼 줄여야 했다. 이 때문에 고려대 교수와 학생들은 미래대학 설립에 강력 반대했다.

서울대 공대 컴퓨터공학과도 비슷한 경우다. 최근 몇 년 새 소프트웨어 인력 수요가 늘면서 컴퓨터공학과에 대한 관심이 갈수록 높아졌다. 하지만 컴퓨터공학과의 한 학번 정원은 2012년 전기공학부·컴퓨터공학부군에서 분리된 이후 8년째 55명에 머물러 있다. 이에 따라 부전공·복수전공 등으로 컴퓨터공학과 수업을 듣는 다른 과 학생 수가 컴퓨터공학과 정원의 두 배로 불어났다.

서울대 공대 관계자는 “수요를 고려하면 컴퓨터공학과 정원을 늘리고, 교수진도 대폭 확충해야 하지만 현실적으로 불가능하다”고 답답함을 토로했다. 그러려면 다른 학과 정원을 줄여야 하는데, 다른 학과에서 동의해 줄 가능성은 극히 희박하다는 것이다.

김동윤/정의진 기자 oasis93@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)