공모펀드 운용보수 1% 넘으면 약관 승인 안돼

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

법에도 없는 '그림자 규제'

운용보수 법적 제한 없지만

금감원 마음대로 '적정선' 판단

소규모 펀드 정리도 법적근거 없어

운용보수 법적 제한 없지만

금감원 마음대로 '적정선' 판단

소규모 펀드 정리도 법적근거 없어

“법은 없고 주먹(금융감독원)은 가깝다.”

서울 여의도 증권가에선 이처럼 자조 섞인 우스갯소리가 나돈다. 금융회사 감시·감독권을 쥔 금융감독원의 힘은 무소불위에 가깝다. 각종 승인권을 앞세워 법에도 없는 ‘그림자 규제’를 강제해도 금융회사들은 ‘울며 겨자 먹기’로 따를 수밖에 없기 때문이다.

자산운용사들이 펀드를 운용하는 대가로 받는 운용보수가 대표적인 사례다. 현행 자본시장법은 펀드를 파는 은행·증권사 등이 가져가는 판매수수료와 매달 떼가는 판매보수에 대해서는 상한선을 각각 연 2%와 연 1%로 규제하고 있다. 반면 운용보수는 실적에 비례해 책정되는 ‘성과보수’만 상한을 자율적으로 정하도록 했을 뿐 나머지는 아무런 법적 제한이 없다.

실상은 어떨까. 금융투자업계 관계자는 “신규 펀드를 출시하려면 금감원의 약관 승인을 거쳐야 하는데 이 과정에서 금감원이 운용보수의 ‘적정성’을 엄격하게 판단해 통제하고 있다”며 “시장에 운용보수 1% 넘는 펀드가 거의 존재하지 않는 이유”라고 설명했다. 이 같은 그림자 규제로 정책의 일관성과 예측가능성이 크게 훼손되고 있다는 지적이다.

한 자산운용사 관계자는 “금감원의 행정지도에 의존하다 보니 담당자가 누구냐에 따라 약관이 통과되기도 하고 안 되기도 한다”며 “금감원 인사로 담당자가 교체될 때마다 방침이 어떻게 바뀔지 몰라 전전긍긍하는 경우가 많다”고 전했다.

금융당국이 2016년부터 시행 중인 ‘소규모 펀드의 정리 활성화’ 정책도 법령에 근거가 없기는 마찬가지다. 금융위원회는 자체 모범규준을 마련해 자산운용사들이 올해 말까지 설정액 50억원 이하 소규모 펀드를 전체 운용펀드의 5% 이내로 줄이도록 했다.

한 증권사 관계자는 “소규모 펀드는 수익률 하락으로 소비자가 환매를 거부하는 경우가 많다”며 “펀드의 대형화로 운용 효율성을 높이고 투자자를 보호한다는 취지엔 공감하지만 오히려 소비자 불편만 양산하는 그림자 규제를 굳이 강제하는 이유를 모르겠다”고 지적했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

서울 여의도 증권가에선 이처럼 자조 섞인 우스갯소리가 나돈다. 금융회사 감시·감독권을 쥔 금융감독원의 힘은 무소불위에 가깝다. 각종 승인권을 앞세워 법에도 없는 ‘그림자 규제’를 강제해도 금융회사들은 ‘울며 겨자 먹기’로 따를 수밖에 없기 때문이다.

자산운용사들이 펀드를 운용하는 대가로 받는 운용보수가 대표적인 사례다. 현행 자본시장법은 펀드를 파는 은행·증권사 등이 가져가는 판매수수료와 매달 떼가는 판매보수에 대해서는 상한선을 각각 연 2%와 연 1%로 규제하고 있다. 반면 운용보수는 실적에 비례해 책정되는 ‘성과보수’만 상한을 자율적으로 정하도록 했을 뿐 나머지는 아무런 법적 제한이 없다.

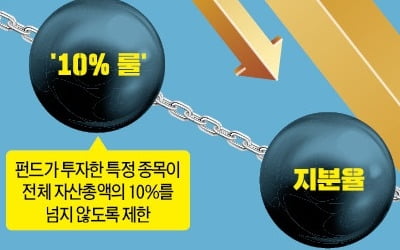

실상은 어떨까. 금융투자업계 관계자는 “신규 펀드를 출시하려면 금감원의 약관 승인을 거쳐야 하는데 이 과정에서 금감원이 운용보수의 ‘적정성’을 엄격하게 판단해 통제하고 있다”며 “시장에 운용보수 1% 넘는 펀드가 거의 존재하지 않는 이유”라고 설명했다. 이 같은 그림자 규제로 정책의 일관성과 예측가능성이 크게 훼손되고 있다는 지적이다.

한 자산운용사 관계자는 “금감원의 행정지도에 의존하다 보니 담당자가 누구냐에 따라 약관이 통과되기도 하고 안 되기도 한다”며 “금감원 인사로 담당자가 교체될 때마다 방침이 어떻게 바뀔지 몰라 전전긍긍하는 경우가 많다”고 전했다.

금융당국이 2016년부터 시행 중인 ‘소규모 펀드의 정리 활성화’ 정책도 법령에 근거가 없기는 마찬가지다. 금융위원회는 자체 모범규준을 마련해 자산운용사들이 올해 말까지 설정액 50억원 이하 소규모 펀드를 전체 운용펀드의 5% 이내로 줄이도록 했다.

한 증권사 관계자는 “소규모 펀드는 수익률 하락으로 소비자가 환매를 거부하는 경우가 많다”며 “펀드의 대형화로 운용 효율성을 높이고 투자자를 보호한다는 취지엔 공감하지만 오히려 소비자 불편만 양산하는 그림자 규제를 굳이 강제하는 이유를 모르겠다”고 지적했다.

이호기 기자 hglee@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)