ESS 화재 원인 규명 1년 넘게 '질질'…기업들 "장사하지 말란 얘기냐"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

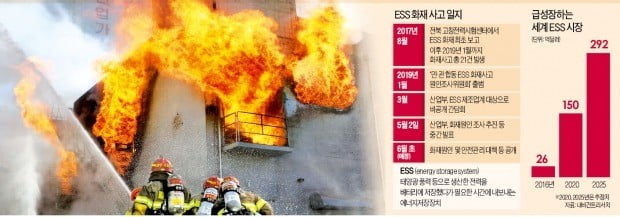

'태양광 과속'이 부른 ESS 화재

정부, 대책 발표 내달로 또 연기

"실증시험에선 불꽃이 생긴지

1분43초 만에 ESS 전소"

정부, 대책 발표 내달로 또 연기

"실증시험에선 불꽃이 생긴지

1분43초 만에 ESS 전소"

산업통상자원부는 2일 브리핑을 열어 “21건의 ESS 화재 원인을 밝히기 위해 노력했지만 최종 결과 발표까지 좀 더 시간이 필요하다”며 “6월 초에 원인 및 안전대책을 발표하겠다”고 밝혔다. 안전대책 발표가 애초 올 3월에서 5월로, 또다시 다음달로 연기된 것이다.

정부가 탈(脫)원전을 내세우며 태양광 등 재생에너지 보급을 서두르면서 안전 문제를 등한시한 게 아니냐는 비판이 나온다. 정부는 ESS 화재가 급증하자 작년 말 전국 사업장 1490곳 중 불이 옮겨붙을 위험이 있는 곳의 가동 중단을 권고했다. 현재 522곳(35%)이 기약 없이 운영을 멈춘 상태다.

“2분도 안 돼 저장장치 전소”

정부가 민관 합동으로 ESS 화재 원인을 공식적으로 조사하기 시작한 건 작년 말이다. 2017년 8월 전북 고창전력시험센터에서 최초 화재가 발생한 지 1년이 훨씬 넘은 뒤다. 시험인증 기관인 한국산업기술시험원이 지원센터로 지정됐다.

정부는 조사위원회 출범과 함께 화재 때 다수의 인명 피해가 우려되는 다중이용시설 및 별도 건물로 분리되지 않은 공장용 ESS에 대해선 가동 중단을 권고했다. 지난 3월엔 한때 전국 ESS 사업장의 절반가량인 765곳이 멈추기도 했다.

김정훈 민·관 합동 원인조사위원장(홍익대 전기전자공학부 교수)은 “ESS는 화재가 발생하면 한꺼번에 폭발해 그대로 전소되는 특징이 있다”며 “실증시험에선 불꽃이 생긴 지 1분43초 만에 전소됐다”고 말했다. 일단 화재가 발생하면 다른 곳으로 빠르게 옮겨붙을 위험도 그만큼 높다는 의미다.

작년 말부터 60여 차례 회의를 연 조사위는 전기 충격에 의한 기기 고장 가능성을 비중있게 들여다보고 있다. 총 76개 시험·실증 항목을 설계했고, 이 중 53개 실험을 완료했다. 김 위원장은 “전기 충격과 함께 기초 설계와 운영관리, 결로·먼지 등 환경 문제도 검증하고 있다”며 “다수의 제조기업과 제품이 관련돼 있는 데다 실증이 많이 필요해 화재 원인 및 조사 결과를 발표하기까지 상당한 시간이 필요하다”고 했다.

‘태양광 조급증’이 화 불렀나

국내에서 ESS가 급속히 확산된 건 정부가 2017년 6월 탈(脫)원전을 공식 선언한 이후다. 원전을 재생에너지로 대체하기 위해선 전기를 저장·전송하는 장치가 필수기 때문이다. 태양광발전은 원전과 달리 간헐성(기상 조건에 따른 발전량 변동) 문제를 안고 있어 에너지 저장 시설이 필수다. 2017년 7.6%에 불과했던 재생에너지 발전 비중을 2030년까지 20%로 확대하는 ‘3020 이행계획’이 나온 것도 같은 해 12월이었다.

정용훈 KAIST 원자력·양자공학과 교수는 “정부가 24시간 안정적으로 돌아가는 원전 대신 하루평균 4시간밖에 가동할 수 없는 태양광발전을 늘리려다 보니 ESS를 확대할 수밖에 없었다”며 “결국 태양광을 무리하게 보급하면서 생긴 문제”라고 꼬집었다.

전북 고창과 정읍의 ‘실증’ 시험장에서 종전과 비슷한 화재가 발생한 것은 ESS의 위험성을 간과해선 안 된다는 점을 보여준다는 게 전문가들의 지적이다. 태양광 보급 확대에 앞서 안전점검이 우선이라는 얘기다. 상황이 이런데도 정부는 최근 공개한 제3차 에너지기본계획안에서 2040년까지 재생에너지를 30~35%로 높이겠다고 했다. 원전을 줄이는 대신 태양광 등의 발전 비중을 지금보다 다섯 배가량 늘려야 달성할 수 있는 목표다.

정부 뒤늦게 “설치기준 강화”

정부는 이날 브리핑에서 다음달부터 ESS 설치기준을 강화하겠다는 구상을 내놨다. 김정회 산업부 자원산업정책관은 “다중이용시설에 들어서는 ESS의 경우 발전 용량을 제한하거나 방화벽 설치를 의무화하는 방안을 검토 중”이라며 “이미 ESS를 설치했다면 법적으로 소급 적용하기 힘든 만큼 별도 조치를 세우겠다”고 말했다.

ESS 관련 한국산업표준(KS) 및 국가통합인증마크(KC) 제정도 추진하기로 했다. 국제표준화기구(IEC)에서 ESS 안전 국제표준을 내년 2월까지 마련하기로 했지만 한국 정부는 서둘러 이달 말까지 국내 표준을 내놓겠다는 계획이다. 소용량 전력변환장치(PCS)와 휴대폰용 배터리 등에 적용하는 KC 인증을 ESS로 확대하는 방안도 검토 중이다.

정부 권고에 따라 가동을 중단한 ESS사업장에 대해선 따로 보상하겠다는 게 산업부의 의견이다. 가동 중단 기간에 상응하는 특례요금 이월, 신재생에너지공급인증서(REC) 추가지급 등이 대안으로 꼽힌다. 박정욱 산업부 제품안전정책국장은 “화재에 따른 재산 피해는 보험으로 처리하는 게 원칙적으로는 맞다”며 “정부가 정책적으로 가동 중단을 권고한 곳에 한해 손실을 보전해줄 방침”이라고 말했다.

조재길/구은서 기자 road@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)