"탈원전은 값비싼 실패"…독일서도 비판 목소리

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

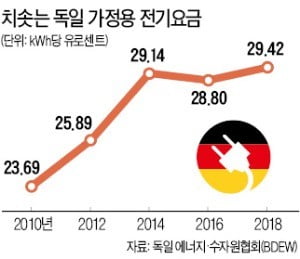

슈피겔 "전력난·전기료 급등 불러"

전기요금 세계최고 수준으로 비싸

이산화탄소 배출량은 되레 늘어

전기요금 세계최고 수준으로 비싸

이산화탄소 배출량은 되레 늘어

독일 주간지 슈피겔은 지난 4일 ‘독일의 실패한 사업’이란 기사에서 독일 정부가 시도한 탈원전 정책의 부작용을 조목조목 분석했다.

슈피겔은 하지만 풍력, 태양열 등 신재생에너지의 비효율로 인해 전력 부족 상황이 이어지고 있다고 지적했다. 전기요금은 고공행진을 거듭하고 있다. 이로 인해 독일 국민의 불만도 커지고 있다. 슈피겔은 “에너지원 전환 사업은 독일 통일만큼이나 값비싼 프로젝트가 돼가고 있다”고 진단했다.

"독일 脫원전, 統獨만큼 비싼 비용"

전기요금만 올라 국민 불만 폭주

이 때문에 독일 가정은 세계에서 가장 비싼 수준의 전기를 쓰고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 독일의 가정용 전기요금은 2016년 기준 메가와트시(㎿h)당 328.8달러(약 37만원)로 경제협력개발기구(OECD) 35개국 가운데 덴마크(330달러)에 이어 두 번째로 비싸다. OECD 전체 평균(161.7달러)의 두 배 수준이며, 한국(119.1달러)의 2.76배에 달한다.

독일 국민의 불만은 날로 커지고 있다. 높아진 전기요금 부담과 더불어 과도하게 늘어난 대체에너지 발전시설 설치에 대한 불만이 고조되고 있다. 슈피겔은 “시민들의 반대로 풍력발전기와 태양열발전소 건설이 지연되는 상황이 곳곳에서 발생하고 있다”고 전했다.

독일 정부는 당초 내년까지 이산화탄소 배출량을 1990년대의 60% 수준으로 낮추겠다는 계획이었다. 하지만 탈원전 정책으로 감축량 목표치 달성 가능성이 희박해지면서 결국 지난해 1월 해당 목표 달성을 포기한다고 공식 선언했다.

슈피겔은 독일이 계획대로 완전한 탈원전·탈화석연료화를 달성하려면 현재보다 다섯 배 많은 대체에너지 발전 설비를 확충해야 할 것이라고 분석했다. 이를 위해 향후 2조유로(약 2620조원)에서 3조4000억유로(약 4455조원)가량의 비용이 들 것으로 내다봤다. 슈피겔은 “독일의 에너지원 전환 사업은 독일 통일만큼이나 값비싼 프로젝트가 돼가고 있다”고 했다.

정연일 기자 neil@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)