'셰일혁명 발판' 숙원이룬 신동빈…석유화학 신·증설 속도낸다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

롯데케미칼 美루이지애나 공장 준공…"2030년 화학매출 50조원"

'셰일가스 본고장'서 에틸렌 생산기지·원료 다변화

사진=연합뉴스

'세계의 에너지 수도' 텍사스주 휴스턴에서 멕시코만을 따라 10번 고속도로에 올라타자, 초원의 지평선 너머로 하늘을 찌를 듯한 굴뚝들이 시야에 들어왔다.

이른바 미국 셰일혁명의 현장.

남부의 텍사스, 루이지애나에서 오클라호마를 거쳐 최북단 노스다코타까지 쏟아져나오는 셰일오일과 셰일가스는 세계 최강대국에 '최대 산유국'이라는 또 다른 타이틀을 부여했다.

루이지애나주 레이크찰스는 휴스턴에서 동쪽으로 140마일(230km) 떨어진 늪지대다.

인구 7만여명의 옛 유전지대는, 이제 셰일혁명발(發) 석유화학 중심지로 재도약하고 있다.

국내 대표적인 석유화학업체인 롯데케미칼이 초대형 미국 공장의 입지로 이곳을 선택한 것도 '셰일혁명의 붐'에 올라타겠다는 포석이다.

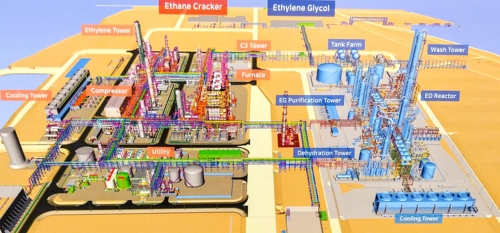

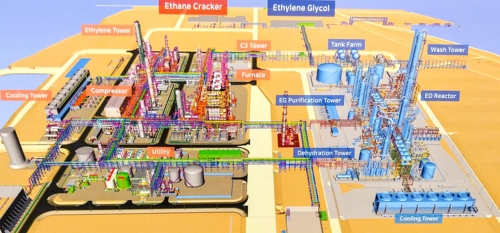

롯데케미칼이 9일(현지시간) 준공식을 진행한 '에탄크래커(ECC) 및 에틸렌글리콜(EG) 공장'은 102만㎡(31만평)의 널찍한 부지에 들어섰다.

차량으로 둘러보는 것만으로도 족히 20분가량 걸리는 축구장 152개 규모다.

2곳의 공장단지에서 각각 연간 100만t의 에틸렌과 연간 70만t의 에틸렌글리콜이 생산된다.

롯데케미칼로서는 에틸렌 생산능력을 연간 350만t에서 450만t으로 대폭 확대하면서 '국내 에틸렌 최강자' 자리를 한층 다지게 된다.

석유화학업계의 핵심 재료인 에틸렌은 에틸렌글리콜로 가공돼 플라스틱 또는 합성섬유를 만드는 데 사용된다.

그동안 국내 석유화학 업계는 주로 원유의 부산물인 '납사'(나프타)에서 에틸렌을 뽑아냈다.

반면 셰일가스를 활용해 에틸렌을 생산하게 되면 생산원가를 절반으로 줄일 수 있다.

김교현 그룹 화학BU장(사장)은 "한국에서 납사로 에틸렌을 만들면 1t당 900달러가량 비용이 들어간다"면서 "다른 지역으로 운송할 필요 없이 이곳의 셰일가스를 사용하면 비용이 400∼500달러 수준으로 떨어진다"고 설명했다.

'나프타' 의존도를 줄이고, 상대적으로 저렴하면서도 안정적인 공급이 가능한 셰일가스를 통해 원가를 반값으로 떨어뜨렸다는 것이다.

신동빈 회장으로서도 그 의미가 각별한 투자다.

갑작스럽게 검찰 수사를 받던 지난 2016년 6월 어렵사리 '첫 삽'을 떴던 사업인 데다, 미 셰일혁명 물결에 올라탔다는 의미가 크기 때문이다.

지난 2012년 '셰일가스 태스크포스(TF)'를 구성한 신 회장으로서는 7년 만에 결실을 보는 셈이다.

아시아 석유화학업체로서는 최초로 북미지역의 셰일가스 에탄크래커 사업에 진출한 것이기도 하다.

신 회장은 준공식에서 "석유화학산업과 셰일혁명의 본고장인 이곳에서 롯데케미칼의 성공적인 시작에 들어가게 됐다"면서 "단지 롯데그룹뿐만 아니라 한국의 전체 화학산업에 이정표"라고 밝혔다.

유통·음식료 중심의 롯데그룹이 석유화학이라는 또다른 '날개'를 달겠다는 중장기 비전과도 맞물려 있다.

김교현 화학BU장은 "단순 합산 기준으로 현재 롯데그룹 매출 90조원의 30%가량이 화학부문"이라며 "2030년까지는 화학 부문 매출을 50조원, 글로벌 톱7 수준으로 끌어올릴 것"이라고 말했다.

루이지애나 공장이 그 중심적 역할을 하게 될 것으로 보인다.

신동빈 회장은 "이번에 준공한 루이지애나 공장에서는 연간 100만t의 에틸렌을 생산하게 되는데 증설하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

롯데케미칼은 애초 10억 달러를 추가 투자하면 40만t의 추가 생산이 가능하도록 공장을 설계한 것으로 알려졌다.

롯데그룹은 인도네시아에서도 공장 신설을 검토하는 것으로 알려졌다.

/연합뉴스

'셰일가스 본고장'서 에틸렌 생산기지·원료 다변화

이른바 미국 셰일혁명의 현장.

남부의 텍사스, 루이지애나에서 오클라호마를 거쳐 최북단 노스다코타까지 쏟아져나오는 셰일오일과 셰일가스는 세계 최강대국에 '최대 산유국'이라는 또 다른 타이틀을 부여했다.

루이지애나주 레이크찰스는 휴스턴에서 동쪽으로 140마일(230km) 떨어진 늪지대다.

인구 7만여명의 옛 유전지대는, 이제 셰일혁명발(發) 석유화학 중심지로 재도약하고 있다.

국내 대표적인 석유화학업체인 롯데케미칼이 초대형 미국 공장의 입지로 이곳을 선택한 것도 '셰일혁명의 붐'에 올라타겠다는 포석이다.

롯데케미칼이 9일(현지시간) 준공식을 진행한 '에탄크래커(ECC) 및 에틸렌글리콜(EG) 공장'은 102만㎡(31만평)의 널찍한 부지에 들어섰다.

차량으로 둘러보는 것만으로도 족히 20분가량 걸리는 축구장 152개 규모다.

롯데케미칼로서는 에틸렌 생산능력을 연간 350만t에서 450만t으로 대폭 확대하면서 '국내 에틸렌 최강자' 자리를 한층 다지게 된다.

석유화학업계의 핵심 재료인 에틸렌은 에틸렌글리콜로 가공돼 플라스틱 또는 합성섬유를 만드는 데 사용된다.

그동안 국내 석유화학 업계는 주로 원유의 부산물인 '납사'(나프타)에서 에틸렌을 뽑아냈다.

반면 셰일가스를 활용해 에틸렌을 생산하게 되면 생산원가를 절반으로 줄일 수 있다.

김교현 그룹 화학BU장(사장)은 "한국에서 납사로 에틸렌을 만들면 1t당 900달러가량 비용이 들어간다"면서 "다른 지역으로 운송할 필요 없이 이곳의 셰일가스를 사용하면 비용이 400∼500달러 수준으로 떨어진다"고 설명했다.

'나프타' 의존도를 줄이고, 상대적으로 저렴하면서도 안정적인 공급이 가능한 셰일가스를 통해 원가를 반값으로 떨어뜨렸다는 것이다.

갑작스럽게 검찰 수사를 받던 지난 2016년 6월 어렵사리 '첫 삽'을 떴던 사업인 데다, 미 셰일혁명 물결에 올라탔다는 의미가 크기 때문이다.

지난 2012년 '셰일가스 태스크포스(TF)'를 구성한 신 회장으로서는 7년 만에 결실을 보는 셈이다.

아시아 석유화학업체로서는 최초로 북미지역의 셰일가스 에탄크래커 사업에 진출한 것이기도 하다.

신 회장은 준공식에서 "석유화학산업과 셰일혁명의 본고장인 이곳에서 롯데케미칼의 성공적인 시작에 들어가게 됐다"면서 "단지 롯데그룹뿐만 아니라 한국의 전체 화학산업에 이정표"라고 밝혔다.

유통·음식료 중심의 롯데그룹이 석유화학이라는 또다른 '날개'를 달겠다는 중장기 비전과도 맞물려 있다.

김교현 화학BU장은 "단순 합산 기준으로 현재 롯데그룹 매출 90조원의 30%가량이 화학부문"이라며 "2030년까지는 화학 부문 매출을 50조원, 글로벌 톱7 수준으로 끌어올릴 것"이라고 말했다.

루이지애나 공장이 그 중심적 역할을 하게 될 것으로 보인다.

신동빈 회장은 "이번에 준공한 루이지애나 공장에서는 연간 100만t의 에틸렌을 생산하게 되는데 증설하는 방안을 검토하고 있다"고 말했다.

롯데케미칼은 애초 10억 달러를 추가 투자하면 40만t의 추가 생산이 가능하도록 공장을 설계한 것으로 알려졌다.

롯데그룹은 인도네시아에서도 공장 신설을 검토하는 것으로 알려졌다.

/연합뉴스

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)