공유 전기자전거·전동킥보드 전성시대…보험·요금 차별화로 승부

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

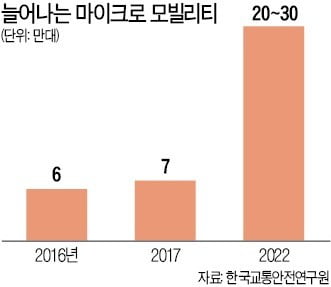

국내시장 2022년 30만대 예상

GM·포드 車업체도 경쟁 가세

안전사고 대비 보험도 등장

월정액제 도입 등 요금경쟁도

모호한 법규정 '성장 걸림돌'

킥보드, 인도·자전거도로 불가

불법주차 등 낮은 시민의식 한계

GM·포드 車업체도 경쟁 가세

안전사고 대비 보험도 등장

월정액제 도입 등 요금경쟁도

모호한 법규정 '성장 걸림돌'

킥보드, 인도·자전거도로 불가

불법주차 등 낮은 시민의식 한계

한국교통안전연구원은 2022년이 되면 국내 마이크로 모빌리티 시장이 20만~30만 대 수준까지 커질 것으로 예측했다. 마이크로 모빌리티 전성시대가 머지않았다는 얘기다. 미국 등 해외도 마찬가지다. 우버 같은 공유 모빌리티 업체는 물론 GM, 포드 등 완성차 업체들까지 시장에 뛰어들고 있다.

업체 수 늘며 전용 보험·요금제로 차별화

전기자전거보다 전동킥보드의 보급이 빠르다. 서울에서 전동킥보드의 원조는 ‘킥고잉’이다. 스타트업(신생 벤처기업) 올룰로가 지난해 9월 이 같은 브랜드로 공유 전동킥보드 서비스를 시작했다. 뒤를 이어 지바이크의 ‘지쿠터’, 매스아시아의 ‘고고씽’, 디어의 ‘디어’ 등이 전동킥보드 시장에 뛰어들었다. 다트, 스윙 등 스타트업도 서비스 출시를 계획하고 있다. 해외 업체들도 한국에서 서비스를 시작했다. 부산에 진출한 윈드는 유럽에서 ‘버드’, ‘라임’에 비견되는 독일의 모빌리티 스타트업이다.

차두원 한국과학기술기획평가원 연구위원은 “마이크로 모빌리티를 써본 사용자들이 입소문을 퍼뜨리기 시작하면서 본격적으로 시장이 팽창하고 있다”며 “전동킥보드는 전기자전거보다 비용이 낮고 관리가 용이해 시장 진입이 더 쉽다”고 설명했다.

전기자전거와 전동킥보드를 함께 서비스하는 업체들도 있다. 매스아시아가 지난달 선보인 서비스 ‘고고씽’은 전기자전거, 전동킥보드 등을 공유하는 통합 플랫폼이다. 쏘카의 투자를 받은 나인투원은 지난달 10일 전기자전거 공유 서비스 ‘일레클’을 내놓은 데 이어 이달 8일 전동킥보드 공유 서비스도 시범 운영을 시작했다.

업체들의 차별화 수 싸움도 치열해지는 모습이다. 매스아시아는 업계 최초로 자손·대인·대물 보상보험을 들고 나왔다. 안전 사고를 우려하는 목소리가 커지고 있다는 점을 감안해 전동킥보드 사고에 대한 보상책을 준비했다는 설명이다. 공유 전동킥보드 ‘씽씽’을 시범 운영하는 피유엠피는 24시간 콜센터로 실시간 고객 대응을 약속했다. 이용 요금이 비싸다고 느끼는 이용자를 위해 정식 서비스 출시 후 월정액제를 도입하기로 한 점도 다른 업체들과 구분되는 지점이다.

모호한 법 규정·낮은 시민의식이 한계

현행 도로교통법상 전동킥보드는 ‘원동기장치자전거’로 분류돼 인도 또는 자전거 도로로 통행할 수 없다. 면허도 필요하다. 전기자전거가 자전거 도로를 달릴 수 있는 것과 대조적이다.

차도를 달리자니 안전이 걱정이다. 최근 운전자 사이에선 ‘킥라니(킥보드+고라니)’라는 말이 등장했다. 도로에서 전동킥보드가 고라니처럼 불쑥 튀어나와 차량과 부딪치는 사고가 비일비재하다는 점을 지목한 신조어다.

전동킥보드의 자전거 도로 진입을 허용하는 법안이 발의돼 계류 중이지만 법안이 통과되기까지 얼마나 걸릴지 알 수 없는 상황이다. 4차산업혁명위원회가 지난 3월 관련 부처와 협의를 통해 시속 25㎞ 이하 전동킥보드에 대해 면허 면제, 자전거도로 주행 등을 추진하기로 했지만 지지부진한 상태다.

일부 마이크로 모빌리티 이용자의 낮은 시민의식도 개선돼야 할 과제로 꼽힌다. 눈에 잘 보이지 않는 골목에 숨겨둬 사유화하려는 일부 악성 이용자로 인해 다른 이용자들이 불편을 느끼는 사례가 속출하고 있다. 사설 기업이 대여하는 전동킥보드나 전기자전거는 서울시의 공유 자전거 ‘따릉이’와 달리 묶어둘 수 있는 별도의 보관대가 없다. 업체들은 지하철역, 버스정류장 등 눈에 잘 보이는 장소에 전기자전거, 전동킥보드를 주차할 것을 권장하고 있다.

김남영 기자 nykim@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)