성공비결은 665만㎞ 발품

6년 만에 연매출 1600억

누적 판매량 3300만 켤레

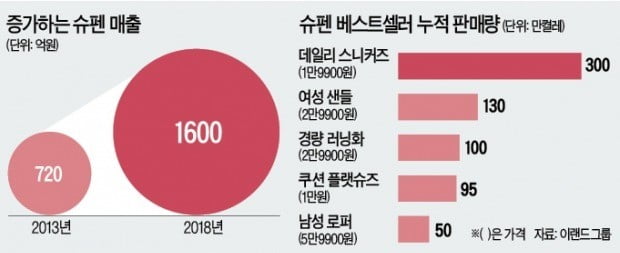

“10만원에 가족(네 명)이 신발 한 켤레씩 장만할 수 있도록 하자”는 콘셉트에 소비자들은 기꺼이 지갑을 열었다. 이 가격에 신발을 팔아 작년 슈펜이 기록한 매출은 1600억원에 달한다. ‘한국 신발시장의 유니클로’라고 부르기도 한다. 실제 슈펜은 출발할 때부터 유니클로를 겨냥했다.

이랜드그룹은 슈펜을 내놓으면서 “글로벌 시장에서 유니클로를 뛰어넘자. 머리끝부터 발끝까지 이랜드 제품으로 도배할 수 있게 하자”는 목표를 내걸었다.

슈펜 제품 가운데 가장 많이 팔린 신발은 1만9900원짜리 데일리 스니커즈다. 지금까지 300만 켤레가 판매됐다. 다른 신발도 비싸지 않다. 스니커즈가 1만원대, 구두가 2만~5만원대다. 이 가격에 도달하는 과정은 쉽지 않았다.

2011년 이랜드그룹은 신발 SPA 시장에 도전하기로 결정했다. ‘스파오’ ‘미쏘’ ‘후아유’ 등 의류 SPA를 운영하면서 ‘패스트패션 브랜드’에 대한 노하우가 있어 어렵지 않을 것이라고 판단했다. 하지만 막상 시작하고 보니 신발은 옷과 전혀 달랐다. 사이즈, 색상, 디자인 등이 전혀 다른 영역이었다.

신발을 생산할 공장부터 찾아야 했다. 20여 명의 슈펜 상품기획자(MD)들은 베트남 말레이시아 인도네시아 중국을 돌며 신발 공장을 찾아다녔다.

대부분 공장은 거절했다. ‘한국 신생 브랜드 제품을 만들어줄 여력이 없다’는 게 요지였다. 500개가 넘는 공장을 찾아간 끝에 겨우 공장을 찾아 생산을 시작할 수 있었다. 신발 시장 진출을 결정하고 2년이 지나 브랜드가 첫선을 보인 이유다.

싸고 질 좋게 만드는 것만으로는 원하는 가격을 맞출 수 없었다. 국내 유통 과정에서 가격이 올라갈 수 있었기 때문이다. 슈펜은 처음부터 쉽지 않은 길을 갔다. 중간 유통사를 거치지 않고 직접 매장을 내고, 인터넷을 통해 판매했다. 슈펜이 ‘4인가족 10만원’에 가격을 맞춘 또 다른 비결이다.

현지에 MD들을 파견한 시도도 비용을 줄여줬다. MD가 직접 공장에서 품질테스트를 했다. 생산된 제품을 검사하고 실어나르는 것까지 책임졌다. 한국에 와서 검사해서 돌려보내는 등의 비용을 줄일 수 있었다.

발품은 계속된다.

국내에서도 MD들은 ‘발품’을 팔아 트렌드를 찾아낸다. ‘착화조사’라고 부른다. 시내 곳곳을 돌아다니며 사람들의 신발만 쳐다본다. 남성 정장화를 조사하기 위해 서울 광화문 사거리로, 트렌디한 남성화를 연구할 때는 상암동 방송국 근처에서, 편하게 신는 스니커즈를 조사하기 위해 정보기술(IT) 업체가 많은 판교에 가는 식이다. 슈펜 MD들은 주 1회 이상 매장에 상주하며 소비자들의 의견을 듣기도 한다. 다음 제품 기획을 할 때 들은 내용을 반영한다.

가성비로 ‘승부’

슈펜의 베스트셀러는 300만 켤레가 팔린 데일리 스니커즈다. 고밀도 캔버스 소재를 사용해 실용성을 높였다. 언제 신어도 되는 기본 디자인이 강점이다. 빨강 노랑 검정 파랑 등 다양한 색으로 젊은 소비자 사이에서 인기를 끌었다.

‘교복에 잘 어울리는 저렴한 스니커즈’로 입소문도 났다. 2만9900원짜리 여성 샌들도 스테디셀러다. 130만 켤레가 판매됐다. 2만9900원짜리 경량 러닝화는 가볍고 푹신한 게 특징으로 100만 켤레가 팔렸다.

천연 소가죽으로 만든 5만9900원짜리 남성 로퍼는 고가(?)에도 가격 대비 품질이 뛰어나다는 소문이 퍼지면서 50만 켤레가 판매됐다.

슈펜 관계자는 “소비자들이 지금 당장 필요로 하는 신발을 내놓는 게 회사의 목표”라며 “낮은 가격, 좋은 디자인, 고품질의 제품을 내놓기 위해 다양한 방안을 연구 중”이라고 말했다.

민지혜 기자 spop@hankyung.com