3기 신도시 525만㎡ 추가 조성

양주옥정신도시는 자족시설용지 22만3000㎡ 가운데 1000㎡만 팔렸다. 입찰을 진행 중인 땅을 제외한 19만㎡는 매각 일정조차 잡지 못했다. 김포한강신도시도 40만8000㎡ 가운데 약 17만㎡가 여전히 빈 땅이다. 최근 입찰에서도 이를 사려는 기업이 나타나지 않아 모든 필지가 미분양으로 남았다. 입주가 끝나가는 동탄2신도시도 자족시설용지 22만7000㎡의 주인을 찾지 못했다.

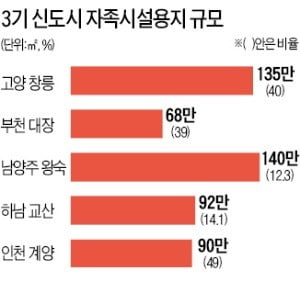

이 같은 상황에서 정부는 3기 신도시에 525만㎡의 자족시설용지를 추가로 조성하기로 했다. 인천계양신도시는 도시 면적의 절반인 90만㎡가 자족용지로 계획됐다. 고양창릉신도시도 부지의 40%(135만㎡)가 자족용지다.

모두 판교를 롤모델로 삼았다. 주거지와 직장이 가까운 자족형 신도시의 성공 사례로 평가되기 때문이다. 판교는 기존 테크노밸리 외에도 제2·제3테크노밸리 개발이 한창이다. 이들 땅의 면적만 100만㎡를 넘는다. 이처럼 지방자치단체가 추진하는 사업만 따져봐도 수도권에 조성 중인 자족시설용지는 약 800만㎡다. 2기 신도시에서 아직 처분되지 않은 자족시설용지와 3기 신도시에 계획된 면적까지 더하면 약 1397만㎡로 일산신도시(1574만㎡) 전체 면적에 육박한다.

김덕례 주택산업연구원 주택정책실장은 “판교의 성공은 조성 이전부터 분당이라는 배후 주거지와 인프라가 바로 옆에 갖춰져 있었기 때문에 가능했다”며 “용지의 총량보다는 어떤 유형의 기업들을 입주시킬 것인지부터 명확히 밑그림을 그려야 한다”고 지적했다.

전형진 기자 withmold@hankyung.com