"메디톡스, 현재 주가는 중국 메디톡신 가치 빠진 가격…주식 사야할 때"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

하나금융투자는 7일 메디톡스에 대해 현재 주가는 중국 메디톡신 가치가 완전히 빠져 있는 시가총액이라며 주식을 사야할 때라고 진단했다. 투자의견 매수와 목표주가 78만원을 유지했다.

선민정 연구원은 "지난 5일 데일리팜에서 'CFDA, 메디톡스 톡신 제재 허가심사 중지 결정' 이라는 뉴스를 보도하면서 메디톡스 주가는 장 초반 16% 이상 급락, 7.76% 하락 마감했다"며 "중국의 과학기술 전문언론인 란커즈에서 지난달 중순 보도된 JTBC 뉴스를 인용, 메디톡신이 중국 CFDA 허가 획득 불발 위기에 직면했다고 언급했다"고 설명했다.

그는 "란커즈 기사는 JTBC 보도를 인용한 것은 맞지만, 메디톡신의 중국 시판허가가 진행 중인 만큼 관계 당국의 신중한 접근이 필요하다는 논평을 냈을 뿐 직접적으로 허가심사 중지가 결정됐다는 표현은 없었다"고 지적했다.

이에 메디톡스는 메디톡신의 중국 CFDA 허가 심사는 절차대로 진행 중이며, 현재 최종 서류심사 단계에 있고 중국 CFDA로부터 메디톡신 허가심사 중지에 관한 어떠한 통보도 받은 사실이 없다고 공시했다. 선 연구원은 "보도된 기사에 캡처된 스크린샷에 메디톡신의 심사상태가 '일시정지'로 돼 있어, 의혹의 시선이 있다"며 "해당 표현은 다음 단계 진입 전 발생하는 심사 과정의 일시 중지상태로 중국 CFDA의 행정적 표현일 뿐 실패(Fail)의 의미는 아니다"라고 분석했다.

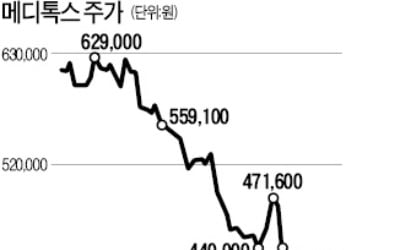

데일리팜에서 인용한 메디톡신의 심사상태를 표기한 스크린샷엔 심사 완료는 6월12일, 허가완료는 7월27일로 표기돼 있다. 그는 "메디톡스는 4월 말부터 불거진 각종 노이즈로 고점대비 약 30% 주가가 하락한 상태이며, 시가총액으로 환산하면 1조원이 증발해 있는 상황"이라며 "중국 메디톡신 가치가 완전히 빠져 있는 시총으로, 메디톡스에 있어 최악의 상황은 중국 승인 실패인데 현재 주가는 그 최악의 상황이 반영된 상태"라고 짚었다.

이어 "중국 승인과 관련 결정된 것은 아무것도 없다"며 "즉 다운사이드는 없고 업사이드만 남아있는 상태로, 지금 메디톡스 주식을 사야하는 시점"이라고 덧붙였다.

고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com

선민정 연구원은 "지난 5일 데일리팜에서 'CFDA, 메디톡스 톡신 제재 허가심사 중지 결정' 이라는 뉴스를 보도하면서 메디톡스 주가는 장 초반 16% 이상 급락, 7.76% 하락 마감했다"며 "중국의 과학기술 전문언론인 란커즈에서 지난달 중순 보도된 JTBC 뉴스를 인용, 메디톡신이 중국 CFDA 허가 획득 불발 위기에 직면했다고 언급했다"고 설명했다.

그는 "란커즈 기사는 JTBC 보도를 인용한 것은 맞지만, 메디톡신의 중국 시판허가가 진행 중인 만큼 관계 당국의 신중한 접근이 필요하다는 논평을 냈을 뿐 직접적으로 허가심사 중지가 결정됐다는 표현은 없었다"고 지적했다.

이에 메디톡스는 메디톡신의 중국 CFDA 허가 심사는 절차대로 진행 중이며, 현재 최종 서류심사 단계에 있고 중국 CFDA로부터 메디톡신 허가심사 중지에 관한 어떠한 통보도 받은 사실이 없다고 공시했다. 선 연구원은 "보도된 기사에 캡처된 스크린샷에 메디톡신의 심사상태가 '일시정지'로 돼 있어, 의혹의 시선이 있다"며 "해당 표현은 다음 단계 진입 전 발생하는 심사 과정의 일시 중지상태로 중국 CFDA의 행정적 표현일 뿐 실패(Fail)의 의미는 아니다"라고 분석했다.

데일리팜에서 인용한 메디톡신의 심사상태를 표기한 스크린샷엔 심사 완료는 6월12일, 허가완료는 7월27일로 표기돼 있다. 그는 "메디톡스는 4월 말부터 불거진 각종 노이즈로 고점대비 약 30% 주가가 하락한 상태이며, 시가총액으로 환산하면 1조원이 증발해 있는 상황"이라며 "중국 메디톡신 가치가 완전히 빠져 있는 시총으로, 메디톡스에 있어 최악의 상황은 중국 승인 실패인데 현재 주가는 그 최악의 상황이 반영된 상태"라고 짚었다.

이어 "중국 승인과 관련 결정된 것은 아무것도 없다"며 "즉 다운사이드는 없고 업사이드만 남아있는 상태로, 지금 메디톡스 주식을 사야하는 시점"이라고 덧붙였다.

고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)