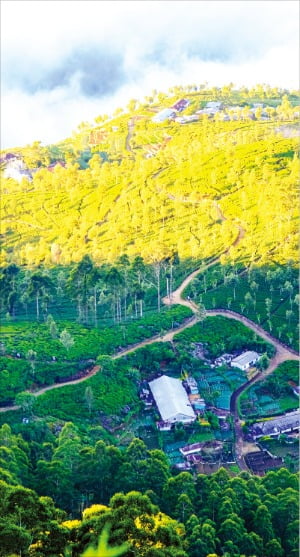

끝없는 실론티 초록 능선…춤추듯 흐르는 새벽 안개…차밭 보일듯 말듯 요염한 운무

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

여행의 향기

채지형의 구석구석아시아 (9) 스리랑카 하프탈레

채지형의 구석구석아시아 (9) 스리랑카 하프탈레

마르코 폴로가 ‘세상에서 가장 아름다운 섬’이라고 극찬한 스리랑카. 스리랑카를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 것이 홍차다. 인도, 중국과 함께 세계 3대 홍차 산지로 꼽히는 스리랑카는 1972년까지 홍차를 의미하는 실론(Ceylon)으로 불렸을 정도로 차와 인연이 깊다. 스리랑카의 중부 산간지대에는 파릇파릇 차밭이 바다처럼 펼쳐져 있다. 나라 이름은 실론에서 스리랑카로 바뀌었지만, 스리랑카는 여전히 ‘홍차의 나라’다.

이런 명성에 비하면, 스리랑카의 홍차 역사가 긴 편은 아니다. 1867년 스코틀랜드에서 온 제임스 테일러가 스리랑카에 차나무를 심은 게 시작이다. 스리랑카는 16세기부터 포르투갈과 네덜란드, 영국의 침입을 받아왔는데, 영국의 지배를 받을 당시 중부 산간지역을 차 생산지로 개발했다. 제임스 테일러가 차나무를 기른 지 6년 만인 1873년에는 실론티가 영국에서 처음으로 거래됐고, 1883년에는 콜롬보에서 첫 홍차 경매가 열렸다. 이렇게 스리랑카는 홍차의 주산지로 자리 잡게 됐다.

초록 바다를 보며 달리는 열차

스리랑카의 홍차는 대부분 중부 고원지대에서 재배된다. 적도와 가까운 열대 기후를 보이며, 해발 2000m에 가까울 정도로 높아, 차 재배에 적합한 환경을 갖추고 있기 때문이다. 1년 내내 더운 다른 지역과 달리, 중부 고원지대는 아침저녁 날씨가 서늘하다. 미풍이 부는 사랑스러운 날씨와 평화로운 차밭 풍경 덕분에 세계 여행자들이 스리랑카 중부에 있는 차밭으로 몰려든다.

캔디에서 하푸탈레까지 가는 기차는 웃음이 가득하다. 마치 함께 여행하는 친구라도 된 듯, 눈이 마주치면 함박웃음을 나눈다. 가끔 풍광이 좋은 지점이 나타나면, 기차가 잠시 멈추기도 한다. 서로 사진을 찍어주며 순간을 즐긴다. 멋진 자연과 흥겨운 사람이 만들어낸 분위기 덕분에, 성수기에는 좌석을 구하기 힘들 정도로 인기다.

‘아유보완’과 ‘스뚜띠’ 건네며 시장 구경

시장은 한 시간만 돌아봐도 지도를 그릴 수 있을 정도로 아담했다. 스리랑카 사람들의 대부분은 싱할라족이지만, 차 밭에서 일하기 위해 인도에서 넘어온 타밀족도 적지 않았다. 시장에서는 무슬림 복장을 한 이도 어렵지 않게 볼 수 있었다.

과일가게는 ‘스리랑카는 이 정도’라고 뽐내듯 더없이 풍성했다. 털이 복슬복슬한 람부탄부터, 달달한 망고스틴, 건강한 아보카도 등 열 손가락이 부족할 정도로 여러 종류의 과일을 갖추고 있었다. 시장에서 눈길을 끈 건 잔뜩 쌓여 있는 파란 잎, 빤(pann)이었다. 잎 안에 여러 재료를 넣고 돌돌 말아서, 아작아작 씹고 잎은 뱉는다. ‘아유보안’(안녕하세요) 인사하며 시작한 시장 구경은 ‘스뚜띠’(고맙습니다)로 끝났다. 환한 미소로 맞아주는 사람들 덕분에 하푸탈레가 좋아졌다.

안개가 펼친 장엄한 공연

그를 믿고 짐을 풀었다. 베란다에 앉아 쉬고 있는데, 안개의 움직임이 보였다. 속도가 빨라졌다. 안개는 마치 날개를 단 듯 어디론가 빠르게 날아가는 것처럼 보였다. 그렇게 30분쯤 흘렀을까. 베란다 앞에는 초록 바다가 펼쳐졌다. 드라마틱한 순간을 위해 안개를 준비한 것 아닌가 싶을 정도였다. 눈도 마음도 고정. 한동안 차밭을 음미하며 앉아 있었다.

립톤싯에서 마시는 홍차 한잔

툭툭은 하염없이 올라갔다. 하푸탈레 마을은 해발 약 1450m에 자리하고 있는 데 비해 립톤싯은 약 1950m에 있으니, 오르막이 당연했다. 툭툭에서 내린 후 사부작사부작 걸었다. 동쪽에서 오렌지빛이 사방으로 퍼지는 모습이 눈에 들어왔다. 새벽이슬을 머금은 찻잎도 하나둘 고개를 들었다. 새소리는 어찌 그리 청량한지. 차밭 사이에 있는 것만으로 독소가 스르르 녹아내리는 것 같았다. 몸과 마음이 투명해졌다.

립톤의 창업자인 토머스 립톤이 앉아 홍차를 마신 립톤싯. 마치 내가 립톤이 된 양 차 한잔을 즐기고 싶었다. 다행히 립톤싯 부근에는 소박한 찻집이 하나 문을 열고 있었다. 홍차를 주문했다. 깊은 산 속 암자에서 스님께 청해 마시는 한잔의 차가 떠올랐다. 무념무상. 안개가 흐르든 말든, 하염없이 시간을 보내며 마음을 다독이기 좋았다.

하산에서 즐기는 차밭 트레킹

본격적인 차밭 감상은 하산길에서였다. 이미 해가 중천에 떠, 새벽과 다른 풍경이었지만 상쾌하게 차밭 트레킹을 하기 적당했다. 립톤싯에서 차밭 사이에 놓은 길을 따라 이어진 7㎞ 트레킹. 싱그러운 차밭 옆을 걸으며 나도 모르게 노래를 흥얼거렸다. 빛을 받은 찻잎은 반짝반짝 빛을 냈다. 길 중간에는 좋은 글귀가 있어, 아기자기한 재미도 있었다.

트레킹을 하다 찻잎을 따러 가는 아낙들을 만났다. 머리에 바구니를 하나씩 걸치고 차밭으로 향했다. 이 일을 하는 이들은 대부분 인도 남부에서 온 타밀족이다. 영국이 차를 재배하기 위해 인도에서 데려왔다. 아낙들이 하루 종일 찻잎을 따고 받는 임금은 7000~8000원. 이 돈으로 가족을 먹이고 입힐 것이다. 귀한 그들의 손길에 이방인이 더할 수 있는 건 엄지손가락을 들어 보이는 것뿐이었다.

티 팩토리 투어 체험

차밭 산책의 마지막 코스는 담바테네(Dambatenne)의 팩토리 투어였다. 담바테네는 립톤이 설립한 유서 깊은 차 공장으로, 여행자를 대상으로 한 견학 프로그램을 운영하고 있다. 차 공장을 한 바퀴 돌면서 제작 과정을 보여준다. 찻잎을 씻고 말리는 과정을 보면서, 스리랑카 홍차에 대해 궁금한 점도 물어볼 수 있다.

차밭을 둘러보고 마을로 돌아오니, 마을이 안개에 싸여 있었다. 담바테네에서 사온 홍차를 한잔 내려 마셨다. 기차에서부터 하푸탈레 마을로, 마을에서 립톤싯으로 이어지는 풍광과 사람들의 미소가 영화 필름처럼 빠르게 머릿속에 흘렀다.

하프탈레(스리랑카)=글 사진 채지형 여행작가 travelguru@naver.com