신용등급 하락→회사채 시장 침체→자금조달 차질 '악순환' 빚어질 수도

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

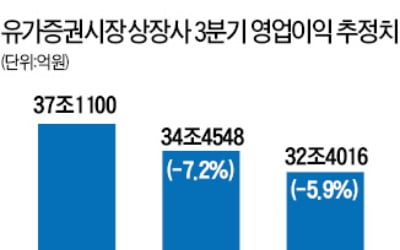

기업 실적 빠르게 꺾이는 추세

채권시장 투자심리 식을 수도

저신용기업 자금조달 차질 우려

채권시장 투자심리 식을 수도

저신용기업 자금조달 차질 우려

기업 신용도가 1년도 안 돼 하락 추세로 바뀌면서 기업의 자금조달 여건이 나빠질지 모른다는 경계심도 커지고 있다. 신용위험이 예상을 뛰어넘는 수준으로 확대되면 현재 저금리 효과를 누리는 기업들이 일시에 찬물을 뒤집어쓸 것이라는 우려가 나온다.

최근 20여 년 동안 기업 신용등급이 가장 많이 떨어진 시기는 2015년이다. 건설·조선·철강·화학·해운 산업이 동시에 불황을 겪으며 주요 기업이 줄줄이 구조조정에 내몰렸다. 한국신용평가에 따르면 2015년 이 신용평가사가 장기등급을 매기던 기업 443곳 중 59곳의 신용등급이 떨어졌다. 외환위기 때인 1998년(61곳)과 맞먹는 수준이었다. 2013년부터 이어진 신용등급 강등 추세가 정점을 찍었다.

신용위험 확대 우려가 자본시장을 덮치자 기업들의 자금조달 여건은 급속도로 냉각됐다. KIS채권평가에 따르면 2012년 63조9976억원이던 회사채 발행금액은 매년 감소를 거듭해 2016년 32조9175억원까지 줄었다. 2014년만 해도 우량기업(당시 신용등급 AA-)으로 평가받던 대우조선해양이 대규모 부실로 1년 만에 투기등급까지 추락하면서 투자심리는 더욱 얼어붙었다. BBB급(신용등급 BBB-~BBB+) 기업뿐만 아니라 A+ 등급 기업까지 채권 투자 수요를 모으는 데 애를 먹었다. 채권 발행이 어려운 기업은 은행이나 제2금융권에서 더 높은 이자로 자금이 빌리는 게 불가피했다.

현재 회사채 발행시장이 저금리를 배경으로 초호황임을 고려하면 기업 자금조달 여건이 4년 전처럼 급격히 악화될 가능성은 높지 않다는 게 업계 분위기다. 올 상반기 공모 회사채 수요예측(사전 청약) 참여금액은 90조783억원으로, 2012년 수요예측제도 도입 후 반기 기준 사상 최대치를 기록했다. 종전 최대 금액인 2018년 상반기(58조8410억원)보다 53% 많은 규모다.

다만 초호황을 뒷받침했던 기업 실적이 빠르게 꺾이는 것은 변수다. 국내 간판기업의 신용등급이 무더기로 하락하면 투자심리가 바뀔 가능성이 크다. 특히 시장 분위기에 민감한 저신용기업이 자금 조달에 차질을 빚을 것이라는 우려가 적지 않다. BBB급 공모 회사채 평균 수요예측 경쟁률(참여금액/모집금액)은 2012년부터 2016년까지 줄곧 1 대 1에도 못 미치다가 2017년(1.42 대 1)에야 처음으로 1 대 1을 넘겼다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

최근 20여 년 동안 기업 신용등급이 가장 많이 떨어진 시기는 2015년이다. 건설·조선·철강·화학·해운 산업이 동시에 불황을 겪으며 주요 기업이 줄줄이 구조조정에 내몰렸다. 한국신용평가에 따르면 2015년 이 신용평가사가 장기등급을 매기던 기업 443곳 중 59곳의 신용등급이 떨어졌다. 외환위기 때인 1998년(61곳)과 맞먹는 수준이었다. 2013년부터 이어진 신용등급 강등 추세가 정점을 찍었다.

신용위험 확대 우려가 자본시장을 덮치자 기업들의 자금조달 여건은 급속도로 냉각됐다. KIS채권평가에 따르면 2012년 63조9976억원이던 회사채 발행금액은 매년 감소를 거듭해 2016년 32조9175억원까지 줄었다. 2014년만 해도 우량기업(당시 신용등급 AA-)으로 평가받던 대우조선해양이 대규모 부실로 1년 만에 투기등급까지 추락하면서 투자심리는 더욱 얼어붙었다. BBB급(신용등급 BBB-~BBB+) 기업뿐만 아니라 A+ 등급 기업까지 채권 투자 수요를 모으는 데 애를 먹었다. 채권 발행이 어려운 기업은 은행이나 제2금융권에서 더 높은 이자로 자금이 빌리는 게 불가피했다.

현재 회사채 발행시장이 저금리를 배경으로 초호황임을 고려하면 기업 자금조달 여건이 4년 전처럼 급격히 악화될 가능성은 높지 않다는 게 업계 분위기다. 올 상반기 공모 회사채 수요예측(사전 청약) 참여금액은 90조783억원으로, 2012년 수요예측제도 도입 후 반기 기준 사상 최대치를 기록했다. 종전 최대 금액인 2018년 상반기(58조8410억원)보다 53% 많은 규모다.

다만 초호황을 뒷받침했던 기업 실적이 빠르게 꺾이는 것은 변수다. 국내 간판기업의 신용등급이 무더기로 하락하면 투자심리가 바뀔 가능성이 크다. 특히 시장 분위기에 민감한 저신용기업이 자금 조달에 차질을 빚을 것이라는 우려가 적지 않다. BBB급 공모 회사채 평균 수요예측 경쟁률(참여금액/모집금액)은 2012년부터 2016년까지 줄곧 1 대 1에도 못 미치다가 2017년(1.42 대 1)에야 처음으로 1 대 1을 넘겼다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)