작년 10월 출범 선언했던 분양마케팅 협회, 9개월 만에 활동 예정

'부동산서비스협회'로 오는 24일 출범

정부가 집값을 잡겠다면서 무순위 청약을 도입한 지 3개월 만에 예비당첨자를 확대한 게 지난 5월말부터다. 공급 현장에서는 또 한번의 태풍이 불고 있었다. 정부의 의도는 늘 좋다. 하지만 실제 수요자들에게 이해를 시키고 탈 없이 소화시키는 건 분양대행사들의 몫이다.

지난해부터 주택청약제도가 수없이 손질되면서 분양대행사들의 역할도 달라졌다. 과거에는 '아파트를 팔자'는 마케팅이었다면, 이제는 '부적격을 없애자'는 카운셀링에 가깝게 진화했다. 모델하우스에 관람객을 늘리기 위해 라면 몇 박스를 사기 보다는 대기시간을 줄이고 효율적으로 상담할 수 있는 방법을 연구하고 있다.

'정부가 발표하면 우리는 어쩔 수 없다', '상담원들 교육을 다시 시켜야 한다', '애매한 부분이 있어서 국토교통부에 질의를 넣어놨다', '교육이 미비한 상태여서 분양을 미뤄야할 것 같다' 등이 그들의 목소리다. 현장에서는 실수요자가 부적격자가 되는 걸 막기 위해 쉴새없이 움직인다.

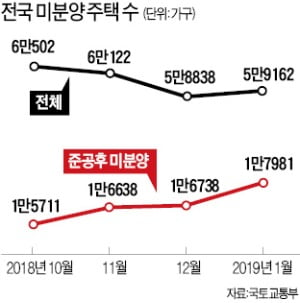

미분양 아파트가 있으니 적극적으로 알리기에 나서는 건 당연하다. 그러나 미분양 아파트를 소진하던 중 주택규제나 대출이 변경되면서 일부 수요자들이 피해를 입는 사례들이 발생하고 있다. 미분양 현장은 발표되는 내용에 신규 분양 보다 둔감한 편이다. 그러다보니 아파트 계약을 하던 중에 실수들이 최근 몇몇 현장에서 나왔다. 업무적인 실수하지만, 계약금으로 수천만원을 낸 실수요자에게는 치명적이다. 주택자금조달계획서를 쓰고 무주택자에게 가능한 청약기회를 포기했음에도 구멍이 난 셈이니 말이다.

분양대행사가 태동하기 시작한 건 1997년께. 이른바 IMF 위기가 왔을 무렵이었다. 전국에 미분양 아파트가 넘쳐나면서 건설사 인력들이 마케팅까지 투입될 수 없었던 형편에서 등장했다. 그렇게 30년이 넘는 시간이 흘렀다. 미분양부터 시작했다지만, 이제는 분양 전반의 업무를 아우르는 업계가 됐다. 현장을 진두지휘하며 분양의 꽃 역할을 자처하고 있다.

한국부동산분양마케팅협회는 지난 5월 국토교통부로부터 비영리법인설립 허가 승인을 받았다. 허가과정에서 국토부는 '마케팅'이라는 용어를 빼도록 권고했다. 협회는 오는 24일 '부동산서비스협회'라는 이름으로 다시 한번 발기인 대회를 가질 예정이다. 부동산 업계에는 수많은 협회들이 있지만 대부분 해당업계의 목소리를 내는 게 일반적이다. 그런 점에서 부동산서비스협회는 소비자와 직접적인 스킨십을 하는 업계에서 모처럼 나온 협의체다. 그런만큼 소비자들의 목소리에도 귀를 기울이고 '내집 마련'을 도와주는 제대로 된 창구가 되길 바란다.

김하나 한경닷컴 기자 hana@hankyung.com

![[김하나의 R까기] 분양가 상한제 보다 더 중요한 것](https://img.hankyung.com/photo/201907/AA.18737756.3.jpg)

![[김하나의 R까기] 집값은 한 목소리인데 개발은 이러쿵저러쿵](https://img.hankyung.com/photo/201907/ZA.18514284.3.jpg)