37년전 '수도권 대학정원규제' 탓

서울대가 늘어나는 학생 수요에도 입학 정원을 십수 년째 늘리지 못하는 이유는 1982년 제정된 ‘수도권정비계획법’(수도권법) 때문이다. 37년 전 생긴 이 법은 서울 등 수도권에 집중되는 인구를 분산시키기 위해 제정됐다. 학교 등 ‘인구집중 유발시설’을 신설 또는 증설할 때 정부 허가를 받도록 하고 있다. 서울대를 비롯한 수도권에 있는 주요 대학은 이 규제 때문에 총 정원을 늘리지 못하고 있다. 이와 대조적으로 교육부 정원은 매년 확대되고 있다. 지난해 599명이던 정원은 올해 630명으로 늘었다.

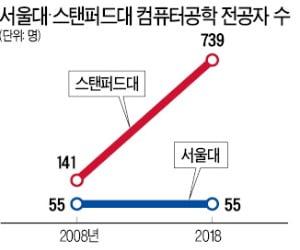

정보기술(IT)업계 관계자는 “국내외에서 인공지능(AI) 인재 쟁탈전이 치열하게 벌어질 만큼 인력이 턱없이 부족한 상황인데 정부 규제로 입학 정원을 못 늘려 전문 인력을 충분히 키워내지 못한다는 게 말이 되느냐”고 지적했다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com