부동산 침체시 부실 우려…당국, 실태 점검

◆증권가의 남다른 ‘부동산 사랑’

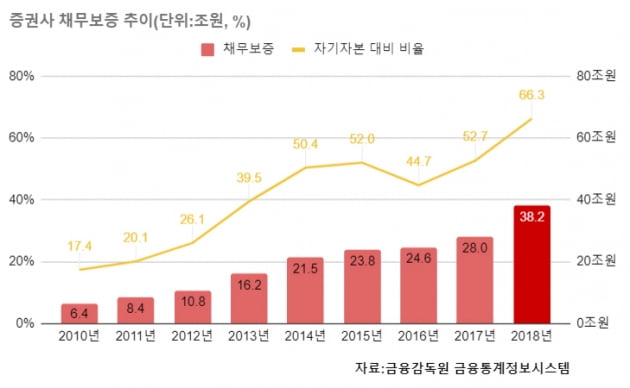

30일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 지난해 말 기준 국내 45개 증권사의 채무보증(우발채무) 규모는 38조2000억원으로 집계됐다. 전년 대비 10조2000억원(36.4%) 급증한 수준이다. 연간 2조~4조원 가량 늘어나던 예년과 비교하면 증가세가 가파르다. 부동산 PF 관련 보증의 비중도 눈에 띄게 커졌다. PF 보증 잔액은 2017년 13조원에서 지난해 19조6000억원으로 불어났다. 1년 만에 50% 이상 증가한 셈이다.

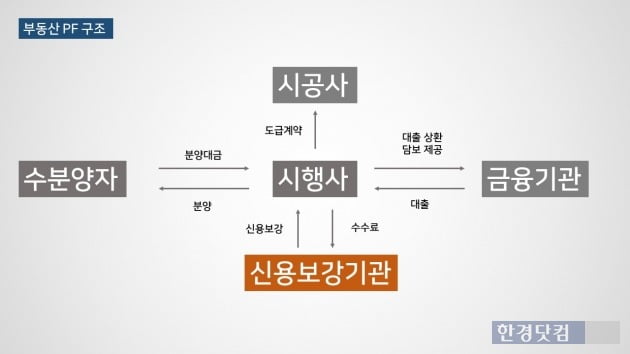

아파트나 상가, 오피스 등 부동산 개발사업에서 PF 대출은 가장 보편적인 자금조달 수단이다. 땅을 확보한 시행사는 시공사(건설사)와 PF를 꾸린 뒤 대출을 일으켜 개발비용을 확보한다. 공사가 끝난 뒤 분양대금으로 상환하는 방식이다. 부족한 신용은 보증을 통해 보강한다. 과거엔 건설사들이 연대보증을 섰지만 금융위기 이후 주로 증권사의 몫이 됐다. 시행사는 총사업비 대비 낮은 수준의 자본으로 사업을 시작할 수 있고 채무보증을 선 증권사도 높은 수익을 올릴 수 있는 구조다.

◆‘제2의 저축은행 사태’ 우려도

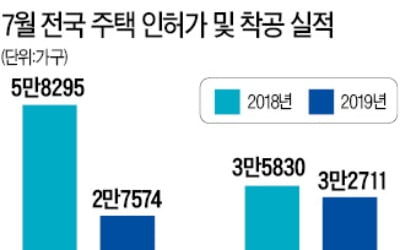

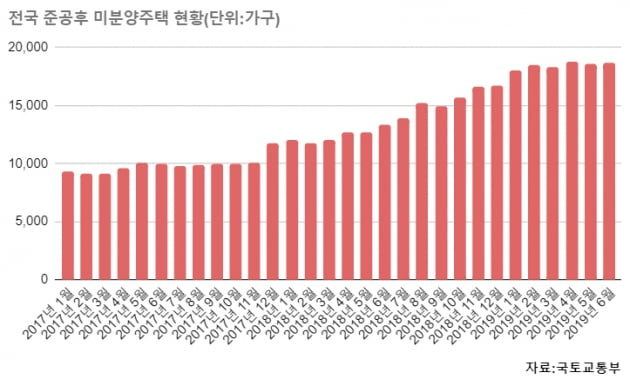

부동산 시장은 4년여 동안의 상승기를 끝내고 가라앉는 중이다. 한국감정원에 따르면 전국 주택가격 변동률은 지난달까지 8개월 연속 하락했다. 올해 들어 낙폭은 -1.01%로 1~7월 하락률로는 역대 최대다. 서울에서만 반짝 상승이 이어질 뿐 지방 집값은 1년8개월째 반등조차 못 하고 있다.

민간택지 분양가 상한제가 부활한 것도 악재로 꼽힌다. 개발이익이 줄어드는 만큼 사업성에 대한 우려가 높아져서다. 한 대형건설사 관계자는 “PF 대출을 일으켜 막대한 지출을 한 상황에서 분양가가 낮아지면 시행사의 도산으로 이어질 수도 있다”며 “‘주택법 시행령 개정안’이 공포되더라도 대상 지역 지정이 이뤄져야 하기 때문에 아직까지는 잠재적인 위험”이라고 설명했다.

미분양은 금융권에도 큰 불안 요인이다. 2011년 ‘저축은행 사태’도 미분양이 출발점이었기 때문이다. 부동산 경기가 위축되면서 시행사와 건설사들의 도산이 줄을 이었고 결국 PF 대출을 해줬던 저축은행까지 문제가 번졌다. 이때 자기자본 대비 높은 비율의 대출을 실행했던 저축은행 7곳은 영업정지 처분을 당했다. 부동산 개발사업이 좌초할 때 PF를 매개로 금융권까지 연쇄적 파장이 미칠 수 있다는 방증이다.

송인호 KDI(한국개발연구원) 연구위원은 “당시 준공후 미분양 적체로 100대 건설사 가운데 25곳이 부도를 맞으면서 금융권의 재무건전성도 악화됐다”며 “저축은행들의 영업정지는 부동산 PF가 크게 부실했던 데서 기인했다”고 짚었다.

일각에선 제2의 저축은행 사태를 우려한다. 한 대형 증권사 부동산금융 담당 임원은 “분양수입이 들어오면 선순위 대주단부터 대출을 회수한다”면서 “중·후순위를 낀 중소 증권사들은 보증 대상이나 담보가 부실화할 경우 힘들어질 수 있다”고 말했다.

금융당국도 부동산금융 건전성에 경고등이 들어왔다고 보고 대책 마련에 들어갔다. 요주의 증권사를 선별해 부동산 PF 실태를 점검하는 중이다. 채무보증으로 인한 유동성 위험 관리기준 도입을 검토하는 등 관련 규제 용역도 진행하고 있다. 금융위원회 관계자는 “하반기 거시건전성 분석협의회에서 부동산 PF 건전성 관련 논의를 할 예정”이라며 “비은행권 전반의 부동산금융을 상시 점검할 수 있는 종합관리시스템도 구축할 예정”이라고 설명했다.

증권업계에선 신용공여 한도 설정과 위험가중치 조정, 대손충당금 추가 적립 등의 규제안이 거론되고 있다. 한 증권사 관계자는 “일률적으로 규제할 경우 회사의 자본 규모에 따른 운신의 폭에 큰 차이가 생긴다”며 “주택도시보증공사(HUG)가 정한 고분양가 관리지역이나 미분양 관리지역 등 지역이나 대상에 따른 선별적 관리가 바람직하다”고 말했다.

전형진/한민수 한경닷컴 기자 withmold@hankyung.com