의료·性생활 대화 수집해 논란

네이버·카카오·통신 3社도

녹음 내용 글로 분석해 'AI 훈련'

이들 기업은 목소리의 주인이 누구인지 알 수 없게 처리하기 때문에 사생활 침해 우려가 없다고 한다. 이용자가 동의한 AI 스피커 사용 약관에 따른 것이어서 합법적이라고 주장한다. 그러나 이런 사실을 이용자에게 충분히 알리지 않고 있는 데다 개인정보가 유출될 우려도 있어 법 위반 가능성이 있다고 보는 법조계 시각도 없지 않다.

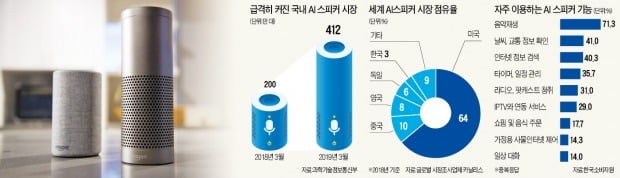

3일 IT업계에 따르면 네이버, 카카오 등 인터넷기업과 SK텔레콤, KT 등 통신사는 자사의 AI 스피커 서비스를 운영하면서 이용자들의 음성명령 목소리를 녹음하고, 이를 별도의 기기에 문자로 입력해 분석하는 작업을 하고 있다. 다양한 이용자의 목소리를 분석하는 방식으로 AI를 훈련해 음성 인식률을 높이기 위한 것이다.

작업 방식은 간단하다. 업무를 맡은 직원들은 전체 음성(이용자가 호출한 상태의 음성)의 1% 미만 정도 분량을 직접 듣고 글로 옮긴다. 전사라고 불리는 이런 업무가 끝나면 AI의 기존 인식 결과와 비교하고, 관련 음성과 문서 등을 AI에 입력해 음성 인식률을 높인다.

일각에서는 음성 녹음과 저장, 전사 작업(음성정보 열람) 등이 사생활 침해와 개인정보 유출이라고 주장한다. 업체들은 그럴 가능성이 없다고 설명한다. 녹음한 이용자의 목소리를 비식별 처리하기 때문에 개인정보로 볼 수 없다는 얘기다.

네이버 관계자는 “음성명령 내용에서 음성과 발화자의 연결고리를 끊는 비식별 처리로 누구의 음성인지 식별할 수 없게 만들어 작업한다”고 설명했다. “음성명령 단위로 데이터를 쪼개서 배분해 개별 직원이 음성 전체 내용도 알 수 없다”고 덧붙였다.

카카오는 보다 엄격하다. 처음부터 이용자의 다른 개인정보와 음성정보를 분리해서 보관한다. 카카오 관계자는 “전체 음성정보 중 무작위로 0.2% 미만의 데이터를 추출해 비식별화를 거쳐 전사 작업을 한다”고 말했다.

“합법적이고 사생활 침해 없어”

IT업체들은 이용자가 AI 스피커를 사용하기 전 동의한 약관에 관련 내용이 명시돼 있어 법적인 문제도 없다고 한다. 약관을 보면 이용자의 음성명령 정보를 수집해 서비스 성능 개선에 활용할 수 있다고 적혀 있다.

국내 IT기업들은 해외 업체보다 정보보호 수준이 높다는 주장도 내놨다. 최근 구글, 애플, 페이스북, 아마존 등 글로벌 IT기업들이 AI 스피커로 확보한 이용자의 목소리를 글로 옮겼다는 사실이 밝혀져 논란이 됐다.

애플은 AI 음성비서 시리를 통해 이용자의 의료정보, 성생활과 관련된 음성정보도 분석한 것으로 알려졌다. 또 음성정보 등과 연결된 개인정보를 6개월 동안 보관한다. 구글은 이용자의 음성정보 전체를 보관하고, 이용자가 직접 삭제하지 않는 경우 무제한 저장한다.

네이버는 음성정보와 관련된 개인정보를 수집 1주일 후 무조건 삭제한다. 네이버와 카카오는 앞으로 이용자의 개인정보 보호 선택권을 강화하기 위해 이용자가 음성정보 저장 및 활용 여부를 결정할 수 있도록 할 방침이다.

끊이지 않는 논란

하지만 국내 IT업체의 전사 작업은 법 위반 가능성이 있다는 의견도 나온다. 약관 자체에 문제가 있다는 지적이다. 국내 대형 로펌의 개인정보 분야 전문 변호사는 “AI 서비스 약관은 포괄동의 방식으로, 동의하지 않으면 서비스 자체를 쓸 수가 없어 프라이버시 선택권 등에서 이용자들에게 불리하다”고 설명했다.

제3자의 전사 작업 등에 대한 내용을 충분히 공지하지 않은 것도 문제라는 지적이 나온다. 다른 대형 로펌의 변호사는 “비식별 음성정보지만 다른 개인정보를 확보해 특정인을 쉽게 식별할 수 있다면 통신비밀보호법과 개인정보보호법 등을 어길 여지도 있다”고 말했다.

김주완/홍윤정 기자 kjwan@hankyung.com