화랑 개업 20년 이동재 아트사이드 대표

올해로 화랑 개업 20년을 맞은 이 대표가 그동안의 미술사업에 대한 열정을 집약한 기획전 ‘우리가 바라보는 것: 원석연-김기철’이 지난 4일 개막했다. 이제 60대에 들어선 이 대표는 요즘도 성직자의 심정으로 화랑을 지킨다. 그것을 상인의 길로 생각하고 한국 미술시장의 건전한 발전을 견인하는 역할을 자처해 왔다.

“형에게 미술사업을 배우며 장사를 시작한 셈인데 공부보다 재미가 있었어요. 때를 놓치면 배울 기회가 없을 것 같아 학교 일반 과목보다 장사에 필요한 필수 과목에만 전념했어요. 전시 실무와 영어, 중국어 같은 것들이죠.”

단순한 전시와 판매를 위한 작업은 그에게 밍밍하게 다가왔다. 작품이 좋으니 그냥 사라는 것과는 차원을 달리하고 싶었다. 작가의 땀과 열정, 작품이 만들어지는 스토리를 팔려고 무진 애를 썼다. “작품을 단순히 걸어 놓고 파는 화랑은 하고 싶지 않았습니다. 마치 하나의 명품 가방을 팔 듯이 그림을 파는 것이 마음에 내키지 않았거든요.”

나름 화랑을 운영하는 원칙을 지키며 어느 정도 사업이 자리를 잡자 그는 2001년 중국 현대미술 시장에 진출했다. 중국 베이징에도 전시장을 개관해 장샤오강, 쩡판즈, 웨민준, 쩌춘야 등 아방가르드 작가들과 교류하고 이들을 국내 시장에 처음 소개했다. 중국이 21세기 들어 세계 중심으로 부상하면서 국제 미술시장에서도 그 어느 때보다 주목받을 것이라는 판단이 적중했다. 중국 작가들의 작품은 국제 미술시장에서 가격이 치솟으며 바람을 일으켰다. “중국 작가들과 시간을 함께 보내면서 서로에게 스승이 됐어요. 화랑 발전의 추동 요소가 된 것 같습니다.” 그는 당시의 감흥을 되새기며 중국 미술문화를 거울에 비유했다. “나를 보고 이해하기 위해서는 거울이 필요합니다. 우리는 중국문화라는 거울을 통해 비로소 우리 문화를 제대로 바라볼 수 있죠.”

원석연·김기철 초대해 화랑 20년 조명

한국판화사진진흥협회 회장과 한국화랑협회 부회장을 지낸 그는 “진정한 문화 전도사는 무엇을 심을 것인지를 고민하기에 앞서 기름진 땅을 만들기 위해 노력한다”며 “지금도 기름진 땅을 만드는 데 ‘올인’하고 있다”고 했다. 미술사업에 대한 이 대표의 메시지는 간단하다. 문화에 투자하는 국민이 있는 한 나라는 절대 망하지 않는다는 것이다. 돈이 된다고 해서 미술품을 구입하는 것이 아니라 문화를 산다는 의식이 더 중요하다는 얘기다. “미술애호가들이 수긍하고 납득할 수 있는 합리적인 가격, 그런 가격을 제시하고 유지하는 화랑의 책임의식이야말로 미술시장의 ‘파이’를 키우는 일입니다.” 미술품 컬렉션과 관련해서도 그는 “미술품은 수익과 시간이 비례한다는 사실을 염두에 둬야 한다”고 조언했다.

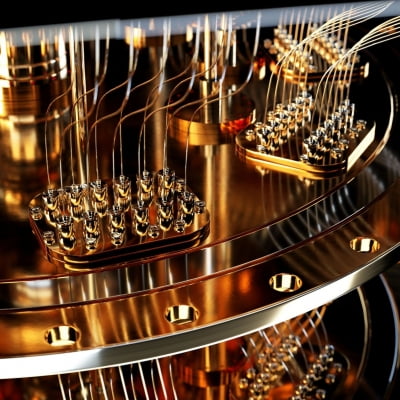

오는 28일까지 이어지는 20주년 기념전도 이 대표의 이런 경영 원칙을 담금질하는 몸짓으로 읽힌다. 아트사이드갤러리의 지난 20년과 향후 20년을 연결하는 흐름 속에서 화랑의 새로운 목표를 제시한다는 취지에서 2003년 작고한 연필화가 원석연과 50대 설치작가 김기철을 초대했다. 전시장에 걸린 원석연의 연필화 30점, ‘소리를 어떻게 볼 수 있을까’를 고민해온 김기철의 작품들은 20년간 철저히 지켜온 이 대표의 미술 경영 원칙을 격려하고 그에게 더욱 매진하라는 용기를 북돋아주는 듯하다.

김경갑 기자 kkk10@hankyung.com

![[한경 오늘의 운세] 2025년 1월 4일 오늘의 띠별 운세](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.37643756.3.jpg)