獨금리 연계 DLS는 'OEM 펀드' 였나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

금감원 "고객 원금손실 알면서도

증권사, 은행 주문대로 발행 정황"

증권사, 은행 주문대로 발행 정황"

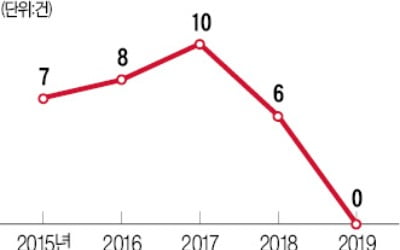

증권회사들이 독일 국채 금리와 연계된 파생결합증권(DLS)의 고객 원금손실 가능성을 인지하고도 상품판매사인 은행 주문에 맞춰 DLS를 계속 발행한 것으로 드러났다. 자본시장법상 ‘선관주의 의무(선량한 관리자의 주의 의무)’ 위반 가능성이 있을 뿐 아니라 판매사가 자산운용사 대신 상품 운용을 지시하는 이른바 ‘주문자제작(OEM) 펀드’에 해당할 여지도 있어 논란이 예상된다.

금융감독원의 검사 결과 한 증권사는 내부 리스크관리 부서로부터 여러 차례 독일 국채 DLS와 관련해 원금 손실 가능성이 있다는 경고를 듣고도 이를 묵살했다. 지난 3월 리스크관리부는 ‘독일 국채 10년물 금리의 하락이 심상치 않아 상품의 원금 손실이 가능하다’며 이 상품을 판매하면 평판리스크가 우려된다고 지적했다. 그러나 DLS를 담당하는 부서에선 발행을 강행했다.

또 다른 증권사는 외국계 투자은행(IB)에 헤지(위험회피) 거래를 체결했기 때문에 회사에는 위험이 없다는 이유로 DLS의 가격적정성을 검증조차 하지 않은 채 상품을 팔았다. 자산운용사들 역시 수익구조나 가격적정성을 따지지 않고 이 DLS를 파생결합펀드(DLF)에 편입하고 운용보수를 받았다.

우리은행과 KEB하나은행이 판매한 독일 10년물 국채금리 DLF의 기초자산이 되는 DLS는 NH투자증권과 IBK투자증권, 하나금융투자가 발행했다. 이렇게 발행된 DLS를 묶어 펀드로 만든 운용사는 KB자산운용, 유경PSG자산운용, 교보악사자산운용, 메리츠자산운용 등이다.

이들 증권사와 자산운용사가 판매사인 은행의 주문대로 상품을 만들어 운용한 정황도 포착됐다. 원승연 금감원 부원장은 “DLS의 설계·제조·판매까지 은행 중심으로 진행됐다”고 말했다. 그는 “은행은 증권사와 수익률, 만기 등 상품구조를 협의했을 뿐 아니라 먼저 조건을 제시하는 경우도 있었다”고 설명했다. 문제가 된 DLS 상품이 OEM 펀드일 가능성을 시사한 것으로 증권사와 자산운용사가 징계 대상이 될 수 있다. 자본시장법은 자산운용 라이선스가 없는 판매사가 펀드 운용에 관여하는 것을 금지하고 있다.

일각에선 외국계 IB들이 미·중 무역분쟁 등 악재를 예상하고 기존 포지션을 정리하기 위해 한국 등 아시아에 DLS 구조를 짜서 제안했다는 의혹도 제기했다. 금감원은 “중간검사 결과 지금까지는 기존 포지션을 이용한 이익도모 정황은 보이지 않는다”고 했다.

하수정 기자 agatha77@hankyung.com

금융감독원의 검사 결과 한 증권사는 내부 리스크관리 부서로부터 여러 차례 독일 국채 DLS와 관련해 원금 손실 가능성이 있다는 경고를 듣고도 이를 묵살했다. 지난 3월 리스크관리부는 ‘독일 국채 10년물 금리의 하락이 심상치 않아 상품의 원금 손실이 가능하다’며 이 상품을 판매하면 평판리스크가 우려된다고 지적했다. 그러나 DLS를 담당하는 부서에선 발행을 강행했다.

또 다른 증권사는 외국계 투자은행(IB)에 헤지(위험회피) 거래를 체결했기 때문에 회사에는 위험이 없다는 이유로 DLS의 가격적정성을 검증조차 하지 않은 채 상품을 팔았다. 자산운용사들 역시 수익구조나 가격적정성을 따지지 않고 이 DLS를 파생결합펀드(DLF)에 편입하고 운용보수를 받았다.

우리은행과 KEB하나은행이 판매한 독일 10년물 국채금리 DLF의 기초자산이 되는 DLS는 NH투자증권과 IBK투자증권, 하나금융투자가 발행했다. 이렇게 발행된 DLS를 묶어 펀드로 만든 운용사는 KB자산운용, 유경PSG자산운용, 교보악사자산운용, 메리츠자산운용 등이다.

이들 증권사와 자산운용사가 판매사인 은행의 주문대로 상품을 만들어 운용한 정황도 포착됐다. 원승연 금감원 부원장은 “DLS의 설계·제조·판매까지 은행 중심으로 진행됐다”고 말했다. 그는 “은행은 증권사와 수익률, 만기 등 상품구조를 협의했을 뿐 아니라 먼저 조건을 제시하는 경우도 있었다”고 설명했다. 문제가 된 DLS 상품이 OEM 펀드일 가능성을 시사한 것으로 증권사와 자산운용사가 징계 대상이 될 수 있다. 자본시장법은 자산운용 라이선스가 없는 판매사가 펀드 운용에 관여하는 것을 금지하고 있다.

일각에선 외국계 IB들이 미·중 무역분쟁 등 악재를 예상하고 기존 포지션을 정리하기 위해 한국 등 아시아에 DLS 구조를 짜서 제안했다는 의혹도 제기했다. 금감원은 “중간검사 결과 지금까지는 기존 포지션을 이용한 이익도모 정황은 보이지 않는다”고 했다.

하수정 기자 agatha77@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)