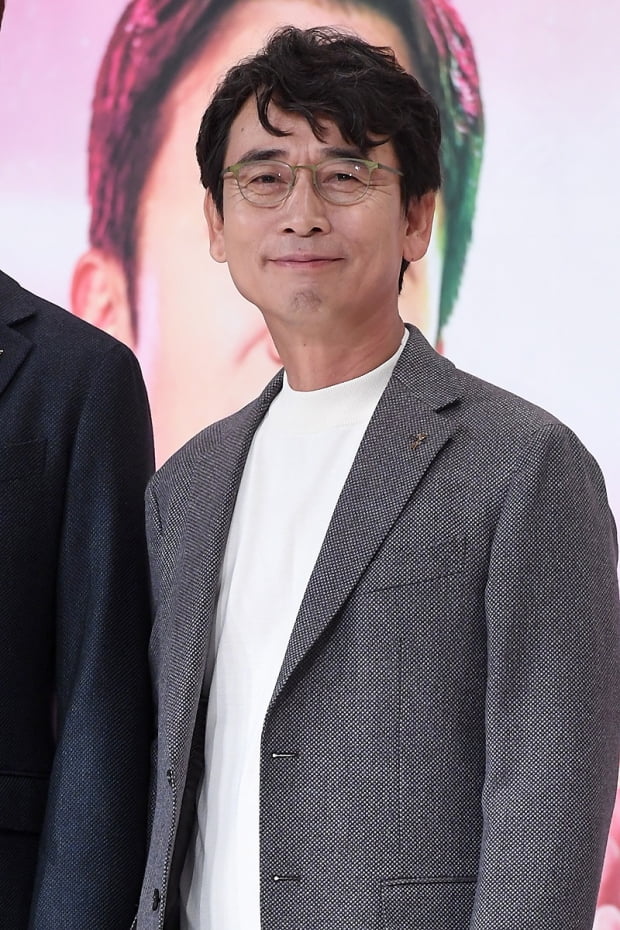

"KBS 여기자에 술술술 흘려"…성희롱 논란에 고개숙인 유시민

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

'알릴레오' 생방송서 패널

"KBS 여기자 좋아하는 검사 많아 흘려" 발언

KBS 기자협회·여기자회 "명백한 성희롱" 비판

"KBS 여기자 좋아하는 검사 많아 흘려" 발언

KBS 기자협회·여기자회 "명백한 성희롱" 비판

논란의 방송은 지난 15일 오후 6시부터 생방송으로 진행된 'KBS 법조팀 사건의 재구성' 이다.

이 방송에 패널로 출연한 한 기자는 "A기자가 국정농단 때부터 치밀하게 파고들어 검찰과 관계가 넓어졌다"라며 "A기자를 좋아하는 검사들이 많아 많이들 술술술 흘렸다"고 했다.

또 "검사들에게 또 다른 마음이 있었는지는 모르겠다"라고 했다.

보조 진행자인 개그맨 황현희는 "좋아한다는 것은 그냥 좋아한다는 것이냐"고 물었고 해당 패널은 "검사의 마음은 모르지만 많이 친밀한 관계였다는 것"이라고 언급했다.

유시민은 방송 종료를 앞두고 해당 발언에 대해 "성희롱으로 받아들여질 수 있다"고 사과했다.

이 패널도 "사석에서 많이 하는 이야기라서"라고 말끝을 흐리다가 "의도하지 않았지만 죄송하다"고 했다.

채널 측이 공식 사과했지만 논란은 일파만파 번졌다.

그러면서 "발언 당사자는 이 발언이 취재 현장에 있는 여기자들에게 어떤 상처가 되는지 고민해보라"며 "그리고 카메라가 꺼진 일상에서는 얼마나 많은 여성 혐오가 스며있는지 반성하기 바란다"고 밝혔다.

협회는 또 "유 이사장은 본인 이름을 건 방송의 진행자로서 책임 있는 자세를 보여라"며 "'어용 지식인'을 자처했다지만, 이제 마지막으로 '지식인'으로서 유 이사장의 상식과 양심이 남아있는지 지켜보겠다"고 강조했다.

KBS여기자회도 별도 성명을 내고 "젊거나 나이 들었거나, 외모가 어떻든 성별이 어떻든 우리는 직업인이자 기자로서 진실을 찾기 위해 움직인다"며 "한 순간의 실수였다지만 출연자들은 그 발언을 듣고 웃었다. 동료들과 함께 당신들의 방송을 보고 있었을 당사자가 그 순간 느꼈을 모멸감을 짐작하느냐"고 비판했다.

이어 "열정이 있는 사람에게 '몸을 뒹굴었다'고 하고, 바삐 움직이면 '얼굴을 팔았다'고 하고, 신뢰를 얻으면 홀렸을 거라고 손가락질하는 당신들의 시각을 거부한다"며 "해당 발언은 여성 기자들의 취재에 대해 순수한 업무적 능력이 아닌 다른 것들을 활용했을 것이라고 가정하고, 취재 능력을 폄하하고자 하는 고질적 성차별 관념에서 나온 말"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "수십만 시청자를 두고 누군가에게 파괴적인 영향을 줄 수 있는 힘을 가진 당신들이 지는 책임은 무엇이냐. '죄송합니다' 사과 한마디와 영상 편집이면 되느냐"며 "모든 기자의 명예를 회복할 방법을 찾지 않는 이상 이 사태를 두고 보지 않겠다"고 강조했다.

결국 유시민은 공식입장문을 내고 "진행자로서 생방송 출연자의 성희롱 발언을 즉각 제지하지 못하고 정확하게 지적해 곧바로 잡았어야 했는데 그렇게 하지 못한 것은 저의 큰 잘못"이라고 했다.

이어 "성평등과 인권, 인간의 존엄성에 대한 저의 의식과 태도에 결함과 부족함이 있다는 증거라고 생각하며 깊게 반성한다"며 "다시는 이런 일이 생기지 않도록 성찰하고 경계하며 저 자신의 태도를 다잡겠다"고 밝혔다.

아울러 "진행자로서 제가 역할을 제대로 하지 못한 점에 대해서 출연자와 제작진에게도 미안한 마음을 전하고 싶다"며 "다시 한번 해당 기자분과 KBS기자협회, 시청자 여러분께 깊이 사과드린다"고 했다.

해당 패널은 자신의 페이스북에 “제가 한 말이 그런 뜻으로 받아들여져 잘못된 인식을 부추기게 될 것이라고 미처 예상하지 못했다”며 “기자라면 누구나 취재원 혹은 출입처와 친해지려 하고 상대방의 호감을 사려 하는데, 그런 취지에서 한 말이었다”고 해명했다.

그러면서도 “‘특정 여기자를 좋아하는 검사’라는 표현이나 ‘검사 마음이 어떤지는 모른다’라는 말에서 오해를 살 수 있었던 것 같다. 미처 살피지 못했다”며 “처음 성희롱이라고 지적당했을 땐 당황했는데, 돌이켜 생각해보니 아차 싶었고 그렇게 받아들일 수도 있겠구나 싶었다”고 설명했다.

김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)