[윤명철의 한국, 한국인 재발견] 해륙 교통로 확보하고 중계 무역…황해 무역권 놓고 漢과 격돌

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

(5) 원조선의 해양활동

우리가 중국을 넘보거나, 일본보다 우월감을 느낄 때 하는 말이 있다. “반만년의 유구한 역사”다. 일연이 쓴 <삼국유사>의 ‘고조선(왕검조선)’ 부분 말미에 단군이 평양에 도읍을 정한 시기를 요임금이 즉위한 지 50년 되는 경인년이라고 했는데, 그것을 역산하면 기원전 2333년이고, 그래서 올해는 단기 4352년이다.

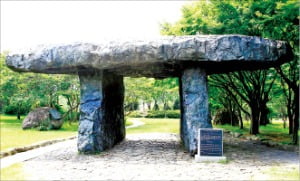

그런데 기록의 유무와는 관련 없이 한때는 원조선(고조선)의 중심부 또는 근처였을 가능성이 높은 요서지방에서 발전한 홍산문화와 하가점 하층문화 등을 고려하고, 요동반도와 대동강 유역에서 발견된 수천 기의 고인돌과 토기 등 유물 연대를 보면 늦어도 기원전 15세기를 전후해서는 중국의 ‘하(夏)’나 ‘은(殷)’처럼 도시국가 형태였을 것으로 추정한다. 이 원조선은 소위 ‘단군조선’ ‘기자조선’ ‘위만조선’ 등의 몇 단계를 거쳐 기원전 108년에 한나라와 벌인 전면전에서 패배하면서 역사에서 사라졌다.

원조선이 발해와 황해 북부를 공유했다면 해양활동이 활발했어야만 했다. 말, 모피 등 다양한 종류의 무역을 했는데, 기원전 7세기경에는 발해를 건너 산둥반도의 제나라에 문피(文皮·호랑이와 표범의 가죽) 등을 수출하는 해양무역을 했다. 증거물인 많은 유물과 명도전, 오수전 등 중국의 화폐들이 원조선의 영토에서 무수히 발견됐다.

한편 주민들도 큰 역할을 담당했다. 발해만과 황해의 중국 쪽에는 용산문화 시대를 이어 은나라 때에는 ‘이(夷)’, 주나라 때부터는 ‘동이’라고 불린 사람들이 살았다. 그들이 해양문화의 담당자였다는 물증과 기록은 무수히 많다. <삼국지>에 따르면 진시황 때 세상이 혼란스러워 사람들이 준왕에게 도망오자, 서쪽 지역을 줘 살게 했다. 훗날 준왕은 (위)만에게 왕 자리를 빼앗기는데, 지지세력들과 바다를 이용해 충남 해안에 도착해 한왕이 됐다. 이런 상황을 보면 동이인들은 발해와 황해를 건너 원조선의 영역으로 이주했고, 해양문화를 발전시키면서, 환황해 무역권을 형성하는 역할을 했다.

사실은 진시황도 해양과 동방에 관심이 많아 네 차례나 해안가 요충지들을 순시했는데, 무려 세 번에 걸쳐 산둥해안과 발해를 방문했다. 그가 파견한 서복(徐福)과 동남동녀(童男童女) 3000명은 황해를 건너 남해안을 거쳐 제주도에 머문 후 일본 열도에 상륙했다. 불로초를 구한다는 명분으로 치장했지만 실제로는 동쪽지역의 지리, 산물, 정치 상황 등의 정보 수집과 무역을 추진한 사업이었을 가능성이 높다. 마치 시진핑 정부가 중국을 가운데 놓고 동서남북으로 대륙과 해양에서 경(經)·정(政)·군(軍)을 동시에 작동시키는 ‘일대일로(一帶一路)’ 사업과 유사하다.

한편 원조선에서는 연나라 지역에서 망명 온 ‘만(滿)’이 기원전 194년에 속칭 ‘위만조선’을 세우고, ‘왕험성’에 도읍을 정하고, 기원전 108년에 멸망할 때까지 87년 동안 존속했다. 많은 인구와 강한 국력을 가졌으며, 철제로 만든 무기를 사용하고, 전차도 이용했다. <사기>의 내용을 풀이하면 주변 소읍들의 항복을 받고, 재물 등을 얻고, 영토를 확대했다. 위만조선의 전략적인 가치는 상승했다.

또 지정학적으로, 위만조선은 육지와 발해, 요동반도의 해양 및 군도를 적절하게 활용한다면 군사적으로 활용 가치가 높았다. 만약 대륙의 유목세력인 흉노와 연합하면 공동의 적인 한나라의 배후를 해륙 양면으로 공격할 수도 있다. 그렇다면 위만조선, 한, 흉노로 구성된 ‘3각 구도’ 속에서 두 나라는 충돌할 수밖에 없었다.

먼저 한나라는 위만조선에서 투항한 남려(南閭)와 주민들을 이용해 기원전 128년에 창해군을 설치했다. 하지만 2년 만에 포기했다. 이후 위만조선은 선제적으로 요동을 공격했고, 사신으로 온 섭하를 쫓아가 죽였다. 한나라는 곧 수륙양면군을 발진시켰는데, 수군은 발해의 환경에 익숙한 산둥지역의 병사들이었고, 지휘한 양복은 남월을 공격할 때 대승리를 거둔 장군이다. 그런데도 수군은 7000명의 병력으로 바다와 가까운 왕험성에 상륙하고 전투를 벌이다가 대패해 10여 일 동안 산중에 숨어 있었다. 육군 5만 또한 요하전선에서 패퇴했다.

![[윤명철의 한국, 한국인 재발견] 해륙 교통로 확보하고 중계 무역…황해 무역권 놓고 漢과 격돌](https://img.hankyung.com/photo/201910/AA.20825322.1.jpg)

조한전쟁(朝漢戰爭)은 동아시아 신질서 판도와 황해무역권을 둘러싼 대결이며, 더불어 해상권을 둘러싼 갈등이었다. 전후 황해엔 본격적인 무역망이 완성됐고, 교류가 활발해졌다. 그러나 지금처럼 정치·군사적인 힘이 작동하면서 한나라의 내해적인 성격이 강해졌다. 또 멸망한 조선의 유민들은 대거 남진했고, 일부는 바다를 건너 일본 열도로 이주하면서 새로운 시대를 열었다.

윤명철 < 동국대 명예교수·한국해양정책학회 부회장 >

![[윤명철의 한국, 한국인 재발견] 선사시대부터 활발한 해양활동…대륙·열도·바다 잇는 '문명의 통로'](https://img.hankyung.com/photo/201910/AA.20770287.3.jpg)

![[윤명철의 한국, 한국인 재발견] 全유라시아 연결된 개방성·험난한 장정 이겨낸 탐험정신이 '민족 DNA'](https://img.hankyung.com/photo/201910/AA.20712076.3.jpg)

![[윤명철의 한국, 한국인 재발견] 여진계·튀르크계 등 유입…청동기 시대에 '단일민족' 기본 틀 완성](https://img.hankyung.com/photo/201910/AA.20659925.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)