게임 한 건만 성공해도 회복

중소업체, 비용 줄이며 버텨

일부는 경영난 못견뎌 파산도

10분기 이상 연속 적자를 기록한 중견 게임업체 A사 직원은 이렇게 말했다. 적자행진을 이어가고 있는 국내 중소·중견 게임회사 대부분이 비슷한 생각을 하고 있다. ‘대박 게임’을 꿈꾸며 최소 고용 인원으로 버티고 있다.

이들은 ‘한 방’을 기다린다. 실제 대박 게임을 내 ‘데스밸리’(죽음의 계곡)를 극복한 국내 게임사가 나오고 있다. 크래프톤(전 블루홀)이 대표적인 예다. 이 회사는 2011년 MMORPG ‘테라’ 출시 이후 인기 게임을 내놓지 못했다. 두 달치 직원 월급밖에 남지 않아 사업을 접어야 하는 위기까지 내몰렸다. 하지만 2017년 출시한 총쏘기 게임 ‘배틀그라운드’가 세계적으로 인기를 끌면서 살아났다. 5분기 연속 적자를 기록한 플레이위드도 올 6월 내놓은 모바일 게임 ‘로한M’이 히트를 쳤다. 국내 모바일 게임 매출 2위에 올랐다.

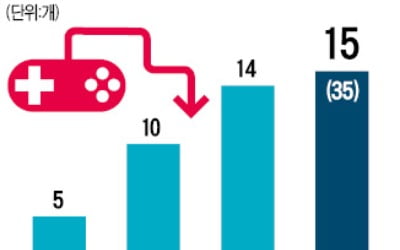

하지만 데스밸리를 넘지 못하고 파산하는 업체가 늘고 있는 게 현실이다. 일본에서 총쏘기 게임 1위에 오른 ‘아바’를 개발한 레드덕은 후속 인기 게임을 내놓지 못해 경영난에 시달리다 올해 7월 파산했다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 게임사(게임 제작 및 배급업 기준)는 2016년 908개까지 늘었다가 이듬해 888개로 줄었다.

게임 마케팅 비용이 급격히 증가한 것도 중소·중견 게임업체들에 큰 부담이다. 주류로 자리 잡은 모바일 게임의 신작 마케팅 비용은 PC 게임에 비해 배 이상 늘었다. 제대로 홍보하기 위해서는 수백억원이 필요한 것으로 알려졌다.

게임업계 관계자는 “적자 게임업체들이 그간 벌어둔 돈으로 최대한 비용을 적게 쓰며 버티고 있지만 게임산업이 계속 쪼그라들면 파산 기업이 급격하게 늘어날 것”이라고 우려했다.

김주완 기자 kjwan@hankyung.com