'재정 파수꾼'이 안 보인다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

포퓰리즘에 나라곳간 활짝 열렸는데…기재부는 '실종'

국회 예산안 심사와 맞물려 ‘재정 파수꾼’이 사라졌다는 비판이 거세다. 정치권의 복지 포퓰리즘에 맞서 ‘곳간 지킴이’ 역할을 해야 할 기재부의 노력이 보이지 않는다는 것이다. 한번 주기 시작하면 끊기 힘들다는 사실을 알면서도 내년 보건·복지·노동 예산(181조원)을 12.8% 늘린 게 대표적이다. 세금이 덜 걷힐 것으로 예상하면서도 예산을 9.3%(44조원) 증액했다.

박 전 장관이 재정건전성을 지키기 위해 정치권과 맞붙은 2011년 12월. 전·현직 예산 관료들은 <한국의 재정 60년>이란 책을 펴내면서 스스로 세운 ‘건전재정의 길 12대 원칙’ 1항에서 이렇게 다짐했다. “예산 담당자는 재정이 국가관리의 최후 보루라는 소명의식을 갖고 알뜰한 살림꾼의 자세로 재정규율을 세워나간다.” 당시 기재부 대변인이던 홍 부총리는 간사로 발간에 참여했다.

이인실 서강대 경제대학원 교수는 “기재부가 ‘정치 탓’만 할 게 아니라 재정준칙 등 명확한 기준을 세운 뒤 포퓰리즘에 맞서는 결기를 보여야 한다”고 말했다.

복지 포퓰리즘과 싸우는 전사 되겠다" vs "재정 탄탄하니 더 써도…"

올해 초 전직 경제부처 장관들 사이에서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 기재부에 전달할 연판장을 만들려는 움직임이 있었다. 연판장에는 무분별한 재정지출 확대를 홍 부총리와 기재부가 나서서 막아야 한다는 내용이 담길 예정이었다. 한 전직 경제부처 장관은 “결국 청와대가 바뀌지 않으면 소용이 없다는 의견이 나와 연판장 작성은 없던 일이 됐다”고 전했다.

결기 사라진 기재부

과거 기재부는 나라 곳간을 지키는 ‘최후의 보루’라는 인식이 있었다. 정치권이 선심성 예산을 늘리려 해도 기재부 예산실이 중심을 잡고 허투루 돈을 쓰는 걸 막았다는 얘기다.

이명박 정부 마지막 기재부 장관이던 박재완 전 장관은 2011년 6월 취임식에서 직원들에게 “고대 스파르타의 왕 레오니다스가 이끌던 300여 명의 최정예 전사들이 페르시아군에 맞서 테르모필레 협곡을 사수했듯이 우리도 우후죽순처럼 솟아나는 복지 포퓰리즘에 맞서 (정부 곳간을) 굳건히 지켜야 한다”고 말했다. 당시는 2012년 국회의원 총선거와 대통령 선거를 앞두고 ‘경제 민주화’가 정치권 최대 화두로 떠올랐을 때다.

지금의 기재부는 ‘재정 파수꾼’ 역할을 포기했다는 비판을 받는다. 기재부가 청와대와 여당에 휘둘리는 것을 넘어 확대 재정의 나팔수가 되고 있기 때문이다. 홍 부총리가 지난 28일 국회 예산결산특별위원회에 출석해 “내년도 확장적 재정 운용은 선택이 아니라 필수”라고 말한 게 대표적이다.

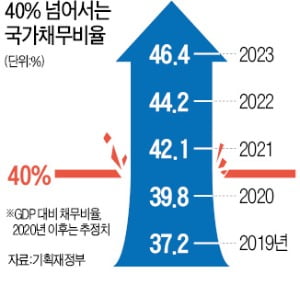

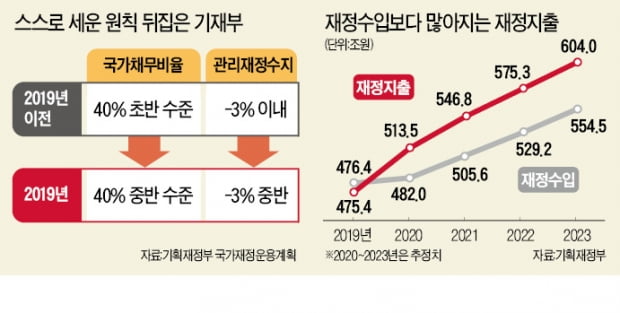

기재부는 재정을 확대하기 위해 스스로 세운 ‘원칙’도 바꿨다. 기재부는 매년 발표하는 국가재정운용계획에 ‘국가채무는 국내총생산(GDP) 대비 40% 초반 수준에서, 관리재정수지는 -3% 이내에서 관리한다’는 문구를 넣어왔다. 하지만 올해 8월 발표한 국가재정운용계획에는 ‘국가채무는 40% 중반 수준에서, 관리재정수지는 -3%대 중반 수준으로 관리한다’고 돼 있다. 재정운용 원칙을 느슨하게 바꿔 향후에도 나랏돈을 더 쓸 수 있는 길을 열어둔 것이다.

거세지는 정치권 간섭

기재부가 재정 운용에 대한 주도권을 잃었다는 것을 보여주는 사례는 셀 수 없을 정도다. 기재부는 총 사업규모 24조1000억원에 달하는 23개 지역사업의 예비타당성조사를 면제하겠다고 올해 초 발표했다. 그동안 기재부는 지방자치단체나 사업자가 예타 결과에 승복하지 못하고 항의할 때마다 “혈세 낭비를 위한 최소한의 장치”라고 주장해왔다. 하지만 내년 총선을 앞두고 “지역 숙원사업을 진행해야 한다”는 정치권의 논리에 힘없이 무너졌다.

기재부 관계자는 “청와대와 정치권의 입김이 세지고 기재부의 힘이 약해진 것은 전 정권부터”라고 했다. 그는 “이명박 대통령의 ‘747(연평균 7% 성장, 1인당 소득 4만달러, 세계 7대 강국)’ 공약 등 과거 경제공약은 성장정책 위주였다”며 “하지만 2012년 대선 때부터 경제민주화 바람을 타고 복지가 경제공약의 최우선이 됐고 청와대의 재정운용에 대한 지시와 간섭이 심해졌다”고 말했다. 박근혜 정부 때인 2014년 7월 기초연금을 도입하며 기재부 의견이 묵살된 게 대표적이다. 기재부는 재정건전성이 무너질 수 있다며 부정적이었지만 대통령 공약이라며 청와대가 밀어붙이자 두 손 들 수밖에 없었다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “포퓰리즘 공약이 우후죽순 나오다 보니 재정에 대한 정치권의 입김이 강해질 수밖에 없다”며 “이런 상황일수록 기재부가 적극적으로 목소리를 내야 하는데 아쉽다”고 말했다.

오상헌/이태훈/성수영 기자 ohyeah@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)