DNA법 헌법 불합치 판결

국회 연내 입법 가물가물

유전자 분석 요청 폭주하는데…

하지만 이 같은 과학수사의 쾌거가 이어질 수 있을지는 미지수다. 올해 말 ‘디엔에이(DNA)신원확인정보의 이용 및 보호에 관한 법률(DNA법)’ 일부가 효력을 잃으면 범죄자들의 DNA를 채취하는 데 제한을 받기 때문이다. 헌법재판소는 작년 9월 대체법안 제정을 권고했지만 국회의 움직임은 답보 상태다.

1990년대부터 과학수사 도입

국내 과학수사는 1955년 국립과학수사연구소가 설치되면서 시작됐다. 1960~1980년대 법의학적 감정과 화학 분석, 마약 반응 감정 등을 주로 하다가 화성사건 이후인 1990년대 과학수사가 본격적으로 도입됐다. 국과수가 1991년 DNA 감식부서를 운영하면서 국내에서도 DNA를 이용한 첨단수사가 자리잡았다.

화성연쇄살인사건은 국내에서 DNA 감식기법을 활용한 첫 사건으로 꼽힌다. 당시 경찰은 화성 9·10차 사건에서 범죄자의 것으로 추정되는 정액을 채취했으나 분석할 기술이 없어 일본 과학경찰연구소에 보냈다. 국과수가 처음 DNA 분석에 나선 것은 1992년 3월 대전에서 발생한 다방 여종업원 피살사건이다. 당시 경찰은 용의자를 7명으로 압축했고, 이들을 상대로 증거품에서 발견된 DNA와 대조작업을 벌였지만 결국 진범을 잡는 데 실패했다.

이후 국내 과학수사는 빠른 속도로 발전해 해외에서 인정받는 수준까지 올랐다. 국과수는 2004년 동남아시아 쓰나미 사태 당시 급파된 세계 46개 과학수사팀 중 가장 먼저 자국 사망자 20여 명의 신원을 밝혀내 다른 나라 과학수사기관들을 놀라게 했다.

DNA 분석 정확도 99.99999%

사건의 증거로 DNA가 지니는 위력은 독보적이다. 지금까지 나온 개인 신원확인 기법 중 가장 정확하다는 것이 전문가들의 평가다. 흔히 DNA의 신뢰도를 99.99%로 표현하지만 실제로 오류가 발생할 확률은 극히 낮다는 설명이다. 경찰은 이번 이춘재 관련 수사에서도 DNA가 불일치할 확률은 ‘10의 23제곱분의 1’이라고 밝혔다.

DNA 분석 수사의 첫 단계는 현장 유류품 수집이다. 범죄자의 체모나 혈액은 물론 땀이나 침 등에 섞인 세포도 모두 분석 대상이 된다. 수집한 유류품에서 DNA 샘플을 채취해 ‘증폭’하는 것이 두 번째 단계다. DNA에 열을 가해 분리시킨 뒤 특정 염기 서열에만 결합하는 유전자 서열인 ‘프라이머’와 결합시키면 DNA를 두 쌍으로 복제할 수 있다. 이 과정을 여러 번 거치면 몇 시간 만에 원본 대비 20만~50만 배 증폭할 수 있다.

“앞으로 DNA 정보수집 제한”

헌법재판소는 작년 9월 수형자 또는 구속피의자의 DNA를 채취하도록 하는 ‘DNA법 제8조’에 대해 ‘헌법불합치’ 결정을 내렸다. 한 번 채취된 DNA는 수사기관에 영구 보관되는데 법원이 DNA 채취 영장을 발부할 때나 검찰이 DNA 채취를 할 때 대상자가 의견을 내거나 불복하는 절차가 없어 기본권을 과도하게 침해한다는 것이다. 이 조항이 법적인 효력을 잃으면 DNA DB에 범죄자들의 DNA를 추가할 때 영장을 발부할 수 없다.

이 문제를 해결하기 위해 의견진술권 및 불복절차를 추가하는 법률 개정안이 발의됐지만 국회 법제사법위원회에서 계류 중이다. 개정안이 통과되더라도 범죄자들이 DNA 채취를 거부할 수 있는 법적 권한이 마련돼 DNA DB 운용에 다소 제약이 생길 가능성이 있다. 한 경찰 관계자는 “기존 등록된 DNA 자료는 쓸 수 있지만 추가 등록이 안 되면 ‘반쪽짜리’ 정보에 그칠 것”이라고 말했다.

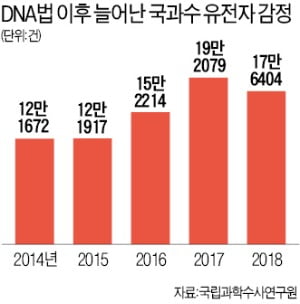

일각에서는 과학수사를 실행하는 국과수 인력이 턱없이 부족해 미제사건 등을 수사하는 데도 한계가 있다고 지적한다. 국과수가 보유한 DNA 감식 요원은 85명에 불과하다. 국과수의 DNA 분석은 2016년 15만2214건, 2017년 19만2079건, 2018년 17만6404건을 기록했다. 한 명당 맡아야 할 DNA 분석 요청만 2000건이 넘는 셈이다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com