(1) 규제에 발묶인 기업들

성장 멈춘 '허리 기업들'

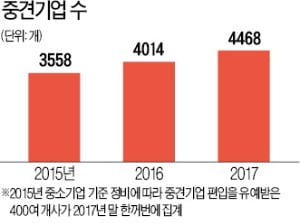

통계청의 ‘영리법인 기업체 행정통계’에 따르면 2015년 3558개이던 중견기업은 표면적으로 2016년과 2017년 각각 4014개와 4468개로 증가했다. 하지만 이 같은 성장세는 통계적 왜곡에 불과하다는 지적이 많다.

2017년 중소기업 기준 정비에 따라 400여 개가 한꺼번에 중견기업에 편입됐다. 중견기업계는 사실상 국내 중견기업 수가 4000개 안팎에서 수년간 정체상태라고 추정하고 있다.

정부 정책이 기업의 ‘스케일업’보다 중소기업 보호정책에 방점을 찍다 보니 전체 중견기업의 86.6%는 매출 3000억원 미만 구간에 몰려 있다. 지난 20년간 대기업군(자산규모 10조원 이상)에 진입한 중견기업은 네이버 카카오 하림 등 3개에 불과하다.

중견기업 상당수가 대기업 납품에 의존하거나 생계형 적합업종 등을 둘러싸고 중소기업과 치열한 기싸움을 벌이고 있다. 그러다 보니 제대로 된 ‘유니콘기업’(기업가치 1조원 이상 비상장사)이나 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업이 드물다.

조병선 중견기업연구원장은 “기술혁신과 해외시장 개척에 나서는 데는 중소기업보다 중견기업이 유리하다”며 “국내에 중견기업이 1만 개 정도는 있어야 경제의 든든한 중추 받침대가 될 것”이라고 말했다.

20년간 대기업 된 중소기업, 네이버·카카오·하림 3곳밖에 없다

국내 중견기업(2017년 영리법인 기업체 행정통계 기준)의 수는 전체 기업(66만6095개)의 0.7% 수준에 불과하다. 하지만 전체 고용의 13.5%(136만 명), 총 매출의 15.5%(738조원)를 기록하는 등 한국 경제에서 차지하는 비중은 크다. 평균 업력도 21년으로 대기업(18년)과 중소기업(10년)보다 길다. 한국 경제의 ‘허리’ 역할을 해야 하는 이들 중견기업의 양적·질적인 성장세가 눈에 띄게 둔화되는 것이 문제다. 글로벌 시장에 진출한 중견기업의 ‘성공스토리’는 손가락에 꼽을 정도다. 중견기업의 글로벌 성장성 평가 기준인 ‘월드클래스 300’은 변변한 기업이 없어 중소기업으로 후보군을 넓히고 있는 것으로 전해진다. 지난 20년간 네이버와 카카오 하림을 제외하고 대기업군(자산규모 10조원 이상)에 진입한 중견기업은 찾아보기 힘들다.

중견기업은 정체 상태

1996년 중소기업청이 신설된 이후 2017년 중소벤처기업부로 승격하기까지 중소·중견기업 육성엔 129조원의 예산이 투입됐다. 중소·중견기업에 대한 정책적 전환이 시급하다는 지적이 나온다.

국내 중견기업 수는 정부 정책에 따라 들쑥날쑥해왔다. 중견기업연합회(중견기업 실태조사)에 따르면 2009년을 기점으로 중견기업은 급증했다. 2009~2010년 1146개에서 2187개, 2011~2012년 2743개에서 3436개로 불어났다. 각각 ‘관계기업 제도 도입’과 ‘중소기업기본법 시행령 개정’으로 중소기업 문턱을 낮췄기 때문이다. 반대로 2014년(2979개)에는 직전 연도보다 800여 개 줄었다. 중기법 개정과 중견기업특별법(중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법) 시행에 따라 중견기업 일부가 중소기업으로 전환했고, 외국법인 피투자 중견기업이 대거 빠졌다.

업계에선 “중견기업 그룹이 3년간 정체됐거나 오히려 줄어들었다”고 평가했다.

규제의 ‘덫’이 된 중견기업 ‘꼬리표’

증시에 상장된 중견기업 중 253개사의 매출(에프앤가이드 기준)은 2010년 86조원에서 지난해 141조원으로 63.8% 커졌다. 하지만 대기업 협력업체를 제외한 해상운수 및 조선, 광물, 철강, 소프트웨어 등 중견기업 고유 업종에서는 외형이 줄어든 것으로 나타났다. 글로벌 스마트폰 경쟁이 심해지면서 팬택 같은 휴대폰 업체와 중견 휴대폰 부품주의 몰락도 두드러졌다.

글로벌 경쟁력을 갖춘 중견기업 수는 정체 상태다.

박양균 중견기업연구원 정책본부장은 “대기업에 대량 납품하거나 내수에 의존하는 기업이 많다”며 “기술력을 갖추고 4차 산업혁명 시대를 이끄는 중견기업은 드물다”고 지적했다.

중견기업은 정부와 지방자치단체 등에 납품하는 공공조달 시장에 참여할 수 없다. 공공기관에 파이프를 생산해 납품했던 A사가 중견기업에 편입된 뒤 조달 수주를 딴 중소기업의 하청기업으로 전락했다.

중소기업과의 상생 문제도 늘 고민이다. 두부(풀무원) 간장(샘표) 등 다수의 업종에서 생계형 적합업종 지정을 놓고 치열하게 다투고 있다.

임채운 서강대 교수는 “신성장동력 발굴이나 해외 진출 여력을 지닌 중견기업이 많지 않은 게 현실”이라며 “기업들이 덩치만 컸지 기초 체력이 약하다는 의미”라고 말했다.

‘피터팬증후군’에 안주하고 있는 중기

국내 중소기업이 ‘과보호’를 받고 있다는 지적은 해외에서도 끊임없이 제기되고 있다. 지난해 발간된 경제협력개발기구(OECD) 경제부문 보고서에 따르면 중소기업 대출에 대한 정부의 신용 보증 규모는 국내총생산(GDP)의 3.8%(2016년 기준)에 달한다. OECD 국가 중 두 번째로 높다. 정부가 중소기업에 제공하는 직접 대출도 GDP의 0.3%(4조5000억원) 수준이다.

한 국책연구소 연구위원은 “정부가 연구개발(R&D) 자금을 지원하더라도 산업통상자원부, 중기부, 과학기술정보통신부 등 부처가 다양하고 지자체나 대기업 지원까지 합치면 특정 중소기업이 얼마나 많은 지원을 받아왔는지 체계적으로 ‘이력’이 관리되지 않는다”고 꼬집었다.

성장하지 않으면 시장에서 퇴출되거나 구조조정이 이뤄져야 한다. 하지만 경쟁력 없는 중소기업이 연명하는 환경은 오히려 기업의 성장 의지를 꺾고 있다. 조병선 중견기업연구원장은 “중소기업 지원정책의 가장 큰 문제는 자생하도록 하는 게 아니라 개별 기업에 지속적으로 돈을 쥐여주는 것”이라며 “개별 중소기업에 대한 직접 지원은 최소화하고 독일처럼 산업 인프라 투자와 우수 인력 육성에 나서는 것이 강한 중소·중견기업(미텔슈탄트)을 키워내는 데 더 효과적일 수 있다”고 말했다.

문혜정 기자 selenmoon@hankyung.com

![오픈AI, 고급 추론 AI 모델 'o3' 공개…"내년 초 출시" [Geeks' Briefing]](https://img.hankyung.com/photo/202412/01.39002966.3.jpg)