2년 새 10兆 커진 ETF 시장…'편식투자·세금 역차별'이 발목 잡나

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

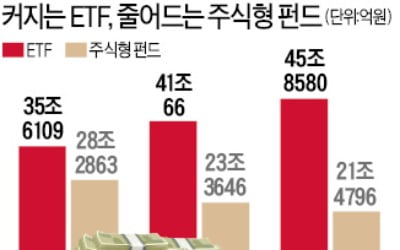

ETF 순자산 45.8조로 늘어…주식형 펀드의 두 배

"고수익보다 안전 투자"

ETF 중 40%가 코스피200 추종

"고수익보다 안전 투자"

ETF 중 40%가 코스피200 추종

ETF에 대한 투자자의 수요가 급증하고 있는 데 반해 시장과 제도는 뒷받침을 못 하고 있다. 지수 사업의 독과점은 물론 몇몇 대표지수로의 쏠림 현상, 세제상의 불리 등이 ETF 시장 성장을 가로막고 있다는 지적이다. 전문가들은 ETF 시장의 지속 가능한 성장을 위해서는 지수 다양화, 세제 개편 등의 대책이 필요하다고 조언했다.

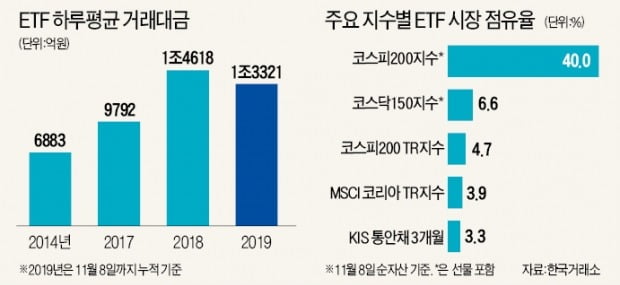

13일 한국거래소에 따르면 유가증권시장에 상장된 ETF의 순자산(설정액+운용이익)은 45조8580억원(지난 8일 기준)으로 2014년 말(19조6560억원)보다 26조원 넘게 증가했다. 하루 평균 거래 대금 비중도 2017년 18.4%에서 2018년 22.3%, 올해 26.9%로 매년 늘어나고 있다.

특정 종목보다는 지수나 자산(달러 인덱스 등)을 기초로 수익률이 결정되는 만큼 안정적이라는 장점이 부각된 덕분이다. 종목 분석에서 기관 및 외국인에 비해 불리한 개인투자자로선 지수 평균만큼은 수익률을 낼 수 있어 매력적이다. 김훈길 하나금융투자 연구원은 “지난 몇 년간 개별종목을 담은 주식형펀드보다 지수에 투자하는 게 수익률에서 낫다는 점이 증명되고 있다”며 “일반 주식형펀드의 10분의 1 수준에 불과한 수수료도 장점”이라고 설명했다.

대표지수 쏠림 현상 심해

올 들어 양적 팽창이 한계에 도달한 것 아니냐는 지적도 나온다. 거래대금부터 줄고 있다. 올해 유가증권시장 하루평균 거래대금이 지난해보다 24.2% 쪼그라들면서 ETF가 차지하는 비중은 더 높아졌지만 하루평균 ETF 거래대금 역시 8.8% 감소했다. 상품 수도 제자리걸음이다. 투자 수요가 급증하는 만큼 선택폭이 늘어나지 않고 있다는 설명이다. 지난해 말 413개였던 ETF 수는 올해 32개 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 증가분(88개)의 절반도 안 된다.

대표지수에 대한 쏠림 현상도 문제로 지적된다. 상장된 ETF 445개 중 코스피200지수(선물 포함)를 추종하는 것은 15개다. 하지만 이들의 순자산은 18조3635억원으로 전체 시장의 40.0%를 차지한다. 코스피200을 포함해 코스닥150(6.6%), 코스피200TR(4.7%), MSCI코리아TR(3.9%), KIS통안채3개월(3.3%) 등 상위 5개 지수를 추종하는 ETF의 비중이 전체 시장의 58.5%에 달했다. 거래대금 쏠림은 더 심하다. 올 들어 ETF 하루평균 거래대금 중 86.5%가 상위 5개 지수를 추종하는 ETF였다. 2017년(82.4%)보다 오히려 늘었다.

해외와 비교하면 시장 왜곡은 더 잘 드러난다. 미국에서 가장 많은 ETF가 추종하는 지수는 S&P500TR지수다. 이 지수를 벤치마크로 삼은 ETF의 순자산 규모는 전체 시장의 15.4%에 불과하다. 상위 5개 지수로 범위를 넓혀도 비중은 26.1%다.

상품 다양화·세제 개편 필요

지수 쏠림 현상의 가장 큰 원인은 다양한 지수가 개발되지 않고 있기 때문이다. 거래소에 상장된 ETF 중 258개(57.9%)가 국내 주식형이다. 투자자의 관심이 커지고 있는 해외주식, 부동산, 대체투자 등의 상품은 턱없이 부족한 실정이다.

기관투자가가 코스피200지수를 투자 성과의 기준으로 삼으려는 속성도 이유로 꼽힌다. 한 증권사 관계자는 “손해를 보더라도 벤치마크 지수만 따라가면 ‘욕은 안 먹는다’는 분위기 때문”이라고 설명했다.

세제도 개인의 국내 ETF 투자를 막고 있다. 국내에 상장된 ETF는 매매할 때마다 배당소득세(15.4%)가 붙어 금융소득종합과세 대상이 된다. 반면 해외에 상장된 ETF는 배당소득세가 아니라 손익을 합산한 기준으로 양도소득세만 부과된다.

최창규 NH투자증권 연구원은 “미국도 시장이 발전하면서 테마형, 파생형으로 상품이 다양화됐다”며 “해외주식, 대체투자 등 다양한 상품을 늘리고 세금 제도 개편 등 제도적 보완이 필요한 시점”이라고 말했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)