낙찰자, 10% 입찰보증금 떼여

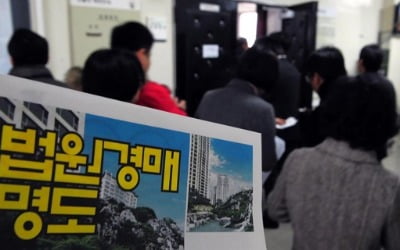

법원 경매업계에 따르면 서울 홍은동 서강아파트2차 전용면적 139㎡짜리 아파트가 지난 7일 이뤄진 경매에서 4억3000만원에 주인을 찾았다. 경매가 시작될 때 감정가(5억6600만원)와 비교하면 낙찰가율은 76% 수준이다. 이 아파트는 지난해 10월 낙찰된 전력이 있다. 그럼에도 이번에 재경매에 부쳐진 이유는 당시 낙찰자가 입찰 가격을 잘못 써내는 바람에 잔금 납부를 포기했기 때문이다.

당시 낙찰가는 이번 입찰보다 열 배가량 높은 41억3900만원이다. 최저입찰가 3억6200만원으로 시작한 3회차 입찰에서 한 응찰자가 4억1390만원을 쓰려다 실수로 0을 하나 더 붙였다. 이 응찰자는 낙찰받지 않겠다며 법원에 매각불허가를 신청했지만 기각됐다. 결국 입찰보증금 3620만원(최저입찰가의 10%)을 물고 잔금을 미납하는 방식으로 경매를 포기했다.

응찰자는 수천만원의 목돈을 날렸지만 채권자로 경매를 진행한 은행은 앉아서 공돈을 벌었다. 채권자는 낙찰자가 경매를 포기할 경우 몰취된 보증금에 다음 회차 낙찰금액까지 더해 배당을 받는다.

지난해 10월 서울 명일동의 한 임야를 대상으로 이뤄진 경매에서도 비슷한 사례가 나왔다. 약 1만5000㎡ 크기의 땅이 9억1300만원에 경매를 시작했는데 한 응찰자가 92억5100만원을 써냈다. 앞선 사례와 마찬가지로 자릿수를 하나 잘못 쓴 경매 사고다. 낙찰자는 경매를 물리기 위해 1억원에 가까운 보증금을 포기했다.

과거엔 이 같은 일이 벌어지면 법원이 응찰자의 실수를 받아들여 매각불허가를 인정하는 방식으로 구제했다. 매각불허가란 경매를 무효로 돌리는 절차다. 2009년엔 울산에서 한 응찰자가 최저입찰가 6300만원짜리 아파트에 7330억원을 적어냈다가 매각불허가로 구제됐다.

하지만 2010년 대법원이 입찰표 오기입을 매각불허가 사유로 인정하지 않으면서 분위기가 확 바뀌었다. 최저입찰가의 10%에 해당하는 보증금을 포기하면서 잔금을 미납하는 방식이 유일한 퇴로가 된 셈이다.

강은현 EH경매연구소 대표는 “경매 입찰표에 자릿수별로 가격 단위가 써 있어도 나홀로 경매를 진행하는 초보자 사이에선 오기입 실수가 종종 일어난다”며 “보증금이 많은 이들의 경우 소송까지 검토하지만 대법원 판례가 존재해 결정이 바뀌긴 쉽지 않을 것”이라고 설명했다.

전형진 기자 withmold@hankyung.com