"올해도 美 증시 독주…헬스케어·IT·소비재株 추천"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

글로벌 스타 펀드매니저에게 듣는다

(1) 프랭크 카루소 美 AB자산운용 성장주 CIO

美증시 밸류에이션 매력 여전

경기바닥 아직 확인되지 않아

신흥국 투자 나서기엔 일러

(1) 프랭크 카루소 美 AB자산운용 성장주 CIO

美증시 밸류에이션 매력 여전

경기바닥 아직 확인되지 않아

신흥국 투자 나서기엔 일러

올해도 미국이 신흥국보다 유망

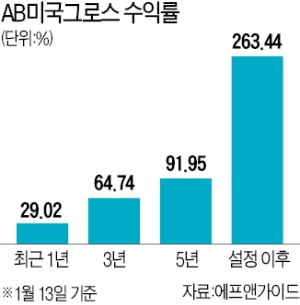

수익률도 꾸준하다. 지난해 수익률은 32.55%(A클래스 기준), 2010년 설정 이후 수익률(1월 13일 기준)은 263.44%에 달한다.

카루소 CIO는 “미국 시장의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 여전하다”고 평가했다. 그는 “지난 10년간 S&P지수가 350% 이상 상승했는데, 상승분의 75% 정도는 기업 이익 증가에 기반한 것으로 보고 있다”며 “밸류에이션 매력에 따른 상승분은 25%에 그쳤다”고 했다. 밸류에이션 매력에 따른 상승 여력이 아직 충분하다는 얘기다.

“글로벌 경기 측면에서도 미국 주식이 유망하다”고 했다. “경기 바닥이 아직 확인되지 않았기 때문에 신흥국 투자에 지금 나서는 것은 섣부르다”고 주장했다. 카루소 CIO는 “미·중 무역분쟁이 최종 합의에 도달하려면 멀었기 때문에 안심하고 신흥국 투자에 나서기엔 이른 시점”이라며 “미국 시장에 대한 투자 비중을 높은 수준에서 유지하는 게 좋다”고 조언했다.

투자 유망 3대 업종

그는 AB미국그로스 펀드가 장기간 꾸준히 성과를 내는 비결로 우수한 기업에 장기 투자하는 단순한 원칙을 반드시 지키는 점을 꼽았다. 카루소 CIO는 “단기적으로 수익이 안 좋아질 때 투자자들은 ‘뭐라도 해야 한다’고 생각해서 실수하는 경우가 많다”며 “설사 벤치마크(비교 대상) 지수보다 낮은 수익을 내고 있더라도 자신이 정한 투자 원칙을 지키는 것이 가장 중요하다”고 강조했다.

카루소 CIO는 투자 대상 종목을 선택할 때 경영자도 중요하게 본다. 그는 “경영자가 수익을 꾸준히 늘릴 능력이 있는지 파악하는 것은 기본”이라며 “과거의 성과, 사업 전략 등을 검토해 믿을 만한 경영자인지 판단한다”고 설명했다.

이 밖에도 투자 대상 종목이 △지속적으로 수익을 내고 있는지 △평균 수준의 미국 기업에 비해 경기에 덜 민감한지 △장기 성장 잠재력이 있는지 △사업에 재투자할 능력을 갖췄는지 등을 확인한다고 했다. 그는 “이런 기업이 아니라면 장기 투자하는 것이 오히려 독이 될 수 있다”고 조언했다.

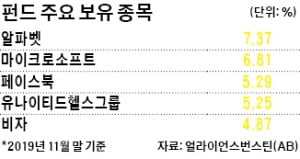

넘보기 힘든 미국 성장주 매력

3조원이 넘는 규모의 펀드가 지속적으로 좋은 성과를 낼 수 있는 것은 40~60개의 미국 대형 성장주에 투자하는 펀드 특성 때문이라고 밝혔다. “포트폴리오에 담긴 종목에 투자하려는 자금이 풍부하고, 자주 거래되는 종목들이어서 운용 규모가 커져도 시장 변화에 민첩하게 반응할 수 있다”는 설명이다.

카루소 CIO는 “핵심 사업의 매출과 수익 변동성이 크지 않고, 경기 민감도가 낮은 성장주에 투자하는 원칙을 지켜나갈 것”이라며 “성장률이 낮고 불확실한 시대에 이런 기업들의 매력은 전에 없이 높아졌다”고 강조했다.

강영연 기자 yykang@hankyung.com

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)