1만2천여점 수집, 문화예술 기록물 23권 국가지정기록물로 지정받아

"

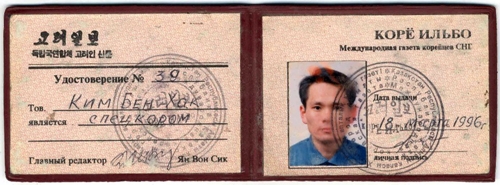

광주 광산구 자택 방 하나를 가득 채운 책과 사진, 신문 스크랩, 손때 묻은 의복과 가재도구는 김병학(55) 씨가 필생의 꿈을 좇듯 모은 고려인 이주사 사료들이다.

그가 수집한 자료와 유물 등 1만2천여점 가운데 고려인 문화예술 기록물 23권은 최근 우리나라 13번째 국가지정기록물에 올랐다.

이 기록물은 고려인 한글문학 작가의 육필원고와 구전 가요를 수록한 창가집 원고, 고려인의 작품을 무대에 올렸던 고려극장의 활동이 담긴 사진첩 등이다.

여기에는 고려인 문학작품 가운데 유일하게 5·18 민주화운동을 다룬 '폭발'(1985년)의 육필원고도 포함됐다.

한국 태생인 그가 광주에서 대학까지 마치고 고려인의 삶으로 들어간 출발점은 카자흐스탄행 비행기에 오른 1992년 스물일곱살 어느 날이다.

고려인에게 모국어인 한글을 가르치겠다는 사명감으로 떠난 청년은 카자흐스탄에서 중년을 보내고 장년이 되어 돌아왔다.

1년만 머물겠다던 계획이 25년 동안 이어졌다.

김씨의 삶은 2004년 무렵 우연히 고려인 유물 수집가 최아리따 여사를 만나면서 또 한 번 전환점을 맞는다.

최 여사의 작업을 도우면서 김씨도 함께 고려인 기록과 유물 수집에 나섰다.

삼고초려 끝에 묵은 먼지를 뒤집어쓴 기록이 다시 세상에 나오게 했다.

일부는 큰돈을 들여 구매하는 등 하나하나가 발품의 결실이다.

김씨는 2014년 최 여사가 작고하면서 남긴 기록과 유물도 모두 사들였다.

김씨는 2016년 광주로 돌아오면서 이 모든 자료를 화물컨테이너로 부치지 않고 귀중품처럼 싸 들고 비행기로 들여왔다.

여러 차례에 걸쳐 지인들 도움까지 받아 단 한 점도 잃어버리지 않고 온전히 광주 고려인 마을로 옮겼다.

김씨는 국가지정기록물을 포함해 그간 수집한 자료를 올해 광주 광산구에서 문을 여는 고려인 역사유물전시관에 기증할 계획이다.

자신을 '고려인 연구가'라고 소개한 김씨는 "아픈 과거도 잊지 않아야 할 역사"라며 "유랑사를 함께한 기록과 유물도 유랑을 멈추고 이제는 정착하기를 바란다"고 25일 말했다.