쌍용車, 길이 안보인다…작년 적자 3000억 육박

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

10년 만에 '최악의 성적표'

"新車 없는 올해가 더 위기"

"新車 없는 올해가 더 위기"

지난해 매출은 3조6239억원으로 전년보다 2.2% 감소했다. 당기순손실은 3414억원으로 전년(-618억원)보다 적자폭이 다섯 배 이상으로 커졌다. 업계에선 쌍용차가 ‘신차 부재→판매 부진→자금난→연구개발(R&D) 위축’으로 이어지는 악순환의 굴레에 갇혔다는 분석을 내놓고 있다.

대주주인 인도 마힌드라그룹은 지난달 쌍용차의 경영 정상화를 위해 2300억원을 투자한다는 계획을 발표했다. 산업은행과 한국 정부에도 지원을 요청했다. 대주주와 산은의 지원이 이뤄진다 해도 상황은 녹록지 않다. 쌍용차가 경쟁력 있는 신차를 선보이지 못하고 있어서다. 신차 개발 및 양산 계획마저 연기했다. 엎친 데 덮친 격으로 ‘우한발(發) 쇼크’에 따른 중국산 부품 대란으로 지난 4일부터 경기 평택공장 가동을 멈췄다.신차 부재 → 판매 부진 → 자금난 '악순환의 덫'…생사기로 선 쌍용차

쌍용자동차가 2009년 법정관리(기업회생절차) 시절 이후 최대 위기에 빠졌다. 2017년부터 3년 연속 영업손실을 내면서 누적 적자가 4000억원을 넘어섰다. 올해 예정된 신차가 없어 실적 회복을 기대하기도 어렵다. 신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴)이라는 예상 밖 악재까지 더해졌다. 쌍용차는 중국산 부품(와이어링 하니스)을 구하지 못해 지난 4일부터 평택 공장 가동을 중단했다. 업계 관계자는 “쌍용차가 몇 년 뒤 생존을 걱정해야 하는 상황에 내몰릴 수도 있다”고 말했다.

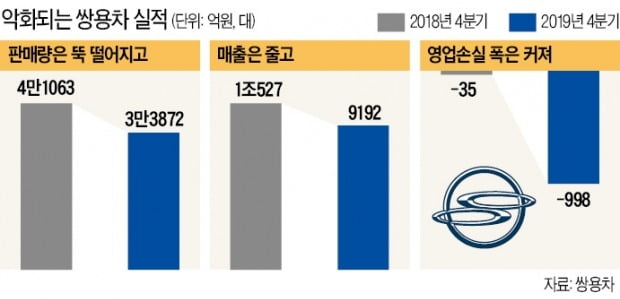

쌍용차는 지난해 4분기(10~12월)에 매출 9192억원, 영업손실 998억원을 기록했다고 7일 발표했다. 전년 동기와 비교하면 매출은 12.7% 줄었고, 적자 폭은 30배 가까이 커졌다. 연간 실적도 2018년보다 크게 나빠졌다. 매출은 3조7048억원에서 3조6239억원으로 2.2% 감소했다. 영업손실 규모는 642억원에서 2819억원으로 확대됐다. 당초 증권가에서 전망한 영업손실(약 2000억원)보다 훨씬 컸다.

쌍용차는 “수출 부진으로 인한 매출 감소와 경쟁 심화에 따른 판매비용 확대 등 때문에 실적이 나빠졌다”고 설명했다. 지난해 쌍용차의 해외 판매량은 2만7446대로, 전년(3만4169대)보다 19.7% 줄었다. 내수 판매 실적도 2018년 10만9140대에서 지난해 10만7789대로 1.2% 감소했다. 개발비용이 부족해 신차를 주기적으로 내놓지 못한 결과라는 지적이다. 쌍용차는 지난해 티볼리 부분변경 모델과 코란도 완전변경 모델을 출시했지만 판매량은 기대에 미치지 못했다.

업계 관계자는 “쌍용차는 몇 년 전까지만 해도 국내 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문에서 독보적인 자리에 있었지만, 다른 완성차업체들이 SUV에 집중하면서 시장 점유율이 떨어지기 시작했다”고 말했다. 2018년까지 쌍용차 티볼리가 소형 SUV 시장을 장악했지만, 지난해 기아자동차 셀토스에 그 자리를 내 준 게 대표적 사례다.

“탈출구가 안 보인다”

쌍용차는 올해 신차를 내놓을 계획이 없다. 자금난 탓에 신차 개발 및 양산 계획을 연기했다. 업계는 쌍용차가 ‘신차 부재→판매 부진→자금난→연구개발(R&D) 위축’이라는 악순환에 빠진 것으로 보고 있다.

쌍용차의 판매 실적은 올 들어서도 악화됐다. 이 회사는 지난달 국내외에서 7653대의 차량을 팔았다. 전년 동월(1만988대)보다 30.4% 줄어든 규모다. 월간 기준으로 2011년 2월 이후 최저 판매 기록이다. 쌍용차 판매를 이끌던 티볼리의 내수 판매량은 2015년 1월 출시 이후 처음으로 2000대를 밑돌았다. 기아차 셀토스에 이어 한국GM의 트레일블레이저라는 새 경쟁자가 등장한 만큼 티볼리 판매량은 더욱 떨어질 가능성이 크다는 게 업계 시각이다.

R&D 자금을 마련하기도 쉽지 않다. 대주주인 인도 마힌드라는 지난달 쌍용차의 경영 정상화를 위해 2300억원을 투자하겠다고 발표했지만, 산업은행과 한국 정부의 동반 지원을 전제 조건으로 내걸었다. 하지만 산은과 정부가 쌍용차에 투자할 명분이 없다. 산은은 쌍용차의 주채권은행일 뿐, 지분을 보유하고 있지 않다. 2대주주 자격으로 자금을 지원했던 한국GM과는 다르다는 의미다.

미래 자동차 시장이 커질수록 쌍용차 입지는 좁아질 수밖에 없다. 쌍용차는 아직 전기자동차 모델을 하나도 내놓지 못했다. 하이브리드나 플러그인하이브리드차량(PHEV)도 마찬가지다. 글로벌 5위 전기차업체로 도약한 현대·기아차나 본사로부터 전기차 모델을 공급받는 한국GM 및 르노삼성자동차와 비교하면 한참 뒤처졌다. 자율주행 기술도 다른 업체에 비해 밀린다는 평가다.

여기에 우한발(發) 악재까지 더해졌다. 자동차 부품 중 하나인 와이어링 하니스를 중국 공장에서 받고 있는데, 우한 폐렴이 확산되면서 공급이 끊겨 평택 공장 가동을 전면 중단했다. 업계 관계자는 “올 1분기에도 실적 회복을 기대하기는 힘들게 됐다”며 “당분간 적자가 계속될 수밖에 없는 구조”라고 말했다.

장창민/도병욱 기자 cmjang@hankyung.com

!['가성비 갑' 티볼리 에어, 성능 더하고 차박까지 [신차털기]](https://img.hankyung.com/photo/202010/01.24101409.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)