적자 큰 슈퍼·마트부터 솎아낸다

작년 4분기 새 회계기준 적용

미래 손실 반영, 적자 두 배로

경쟁력 낮은 마트·슈퍼 정리

롯데쇼핑 경영진은 회계기준 변경으로 적자가 늘었지만 점포의 낮은 경쟁력이 반영된 것으로 보고 매장 폐쇄 등 경영효율화에 나서기로 했다. 700여 개 점포 가운데 절반 이상이 이익을 내지 못해 적자폭이 커졌기 때문이다. 롯데는 우선 오프라인 매장 중 200개를 정리하기로 했다. 임차 매장이 많은 마트와 슈퍼가 주된 정리 대상이다. 지속적으로 적자를 내고 있고 매장 간 상권 충돌이 생긴 곳은 최대한 빨리 폐점할 계획이다. 강희태 롯데쇼핑 부회장은 “롯데가 그동안 해결하지 못하던 문제점을 최대한 이른 시일 안에 해소해 경영 개선의 가시적인 성과를 내놓겠다”고 말했다.회계기준 변경으로 '9000억대 손실' 한꺼번에 잡혔지만

마트·슈퍼 적자 갈수록 커지며 백화점이 번 돈 다 까먹어

롯데쇼핑은 작년 말 조직개편을 하기 전까지 상당기간 5명의 대표 체제로 움직였다. 백화점, 마트, 슈퍼, 롭스, e커머스(전자상거래) 등 각 사업부마다 ‘수장’이 있었다. 이들 5개 부문은 유통 비즈니스 유닛(BU)장이 총괄했다. 롯데쇼핑은 한 회사(법인)지만 각 사업부는 별도 회사처럼 독립적으로 움직였다.

회계기준 변경은 일부일 뿐

롯데쇼핑은 지난해 4분기 매출 4조3250억원, 영업이익 440억원을 기록했다. 매출은 1.7% 감소했고, 영업이익은 51.8% 줄었다. 변동이 컸던 부분은 당기순이익이다. 순손실이 1조164억원에 달했다.

대규모 손실이 발생한 이유로 롯데쇼핑은 회계기준 변경을 들었다. 작년 초부터 시행된 리스 회계기준(IFRS16)에 따라 롯데쇼핑은 작년 4분기 적자 점포들의 예상 손실을 4분기에 한꺼번에 반영했다고 설명했다.

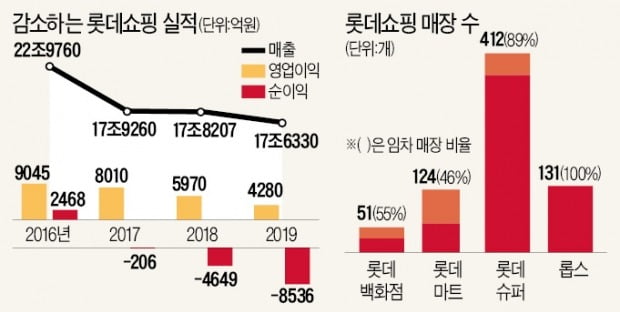

2년 연속 적자를 낸 매장이 손실을 키웠다. 롯데쇼핑 소유의 건물에 들어간 매장이 적자를 낸 경우 10년간 적자를 추산해 반영했다. 연간 100억원 적자를 기록한 매장이 있다면 1000억원을 이번 손익계산서에 일시에 적자를 잡아버리는 방식이다. 건물을 빌려쓰는 임차매장은 계약 종료 시점까지 예상되는 손실을 산정했다. 이렇게 산정한 손실액은 모두 9343억원에 달했다. 적자 매장이 많고 매장을 대부분 빌려서 쓰는 마트와 슈퍼의 손실이 특히 많았다. 4분기 손실이 크게 잡히면서 롯데쇼핑은 연간 기준으로도 적자를 기록했다. 당기순손실은 8536억원으로 집계됐다.

백화점 빼고 모두 부진

회계기준 변경으로 인한 손실만 있었던 것은 아니다. 장사를 제대로 못 해서 기록한 손실도 크다. 롯데쇼핑의 지난해 연간 매출은 전년 대비 1.1% 감소했다. 17조6330억원이었다. 영업이익은 28.3% 줄어든 4280억원이었다.

백화점을 제외하고 다른 사업부는 전부 좋지 않았다. 매출이 가장 큰 마트는 250억원의 영업손실을 냈고, 슈퍼는 영업 적자가 1000억원이 넘었다. 롭스, 온라인 등 기타 부문의 손실도 1930억원에 이르렀다. 백화점만 전년보다 22.3% 증가한 5190억원의 영업이익을 냈다. 백화점에서 낸 이익으로 마트, 슈퍼 등 적자를 메우는 것도 한계에 이르렀다.

한 증권사 애널리스트는 “회계기준 변경으로 일시적 손실이 발생했다고 하지만, 이것도 적자 임차 점포가 많은 롯데쇼핑의 특성 탓”이라며 “근본적인 사업구조 개편이 없으면 수익성 개선이 쉽지 않아 보인다”고 지적했다.

‘구조조정 없는 롯데’는 끝나

롯데쇼핑이 어려워진 것은 내·외부적 요인이 모두 작용했다. 롯데는 2014년부터 검찰의 경영비리 수사, 경영권 분쟁, 최순실 국정농단 사태 연루 재판, 중국의 사드(고고도 미사일방어체계) 등 연이은 악재를 겪었다. 롯데는 이를 ‘잃어버린 5년’이라고 부른다. 이 기간 롯데마트 슈퍼 등을 흔드는 쿠팡 등 경쟁자들이 급성장했다. 롯데는 큰 덩치 때문에 e커머스 성장 등 빠르게 변화하는 트렌드에 제대로 대응하지 못했다.

롯데의 기업문화도 변화를 막는 요인이었다. 신격호 회장 시절 롯데는 사업을 접는 법이 없었다. 식품, 호텔, 유통, 화학 등으로 계속 확장만 했다. 구조조정은 롯데와 어울리지 않는 단어였다. 직원들에게 월급을 많이 주지는 못했지만 대규모 구조조정은 없었다. 성과를 크게 내는 것보다 조직에 잘 융화하는 직원들을 중시했다. 이는 그동안 과감한 변화를 시도하지 못한 주된 원인이 됐다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com