촬영장비 등 인프라 구축 허술

대학 "수업의 질 저하 불 보듯"

우선 비용이 가장 큰 문제로 꼽힌다. 온라인 강의를 제작하기 위해선 스튜디오와 카메라 등 인프라를 구축하고, 편집을 담당할 인력도 새롭게 채용해야 한다. 모든 학생에게 끊김 없이 강의를 제공하기 위해선 서버 확장도 필요하다. 장애 학생이 불편을 느끼지 않도록 온라인 강의에 수어 통역이나 속기 등도 함께 제공해야 하는데, 이 작업 역시 만만치 않다.

수업의 질을 담보하기도 어렵다. 당장 인프라를 충분히 갖추기 어려운 대부분의 대학들은 대규모 강의만 스튜디오에서 정식으로 제작하고, 나머지는 교수들이 스마트폰 등을 이용해 자체적으로 준비하도록 했기 때문이다. 예술대학 등 실기 수업이 필수인 곳은 사실상 정상적인 수업 진행이 어려운 상황이다.

서울의 한 사립대에서 어문학을 가르치는 한 교수는 “프레젠테이션에 음성 녹음을 덧붙여 영상으로 제작하는 게 현실적으로 최선의 방식”이라며 “오프라인 강의에 비해 수업의 질은 떨어질 수밖에 없다”고 털어놨다.

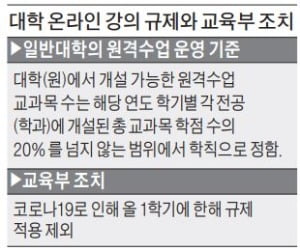

그간 일반 대학들은 전체 교과목 중 온라인 강의의 비중을 20% 이상 구성할 수 없다는 규제에 막혀 온라인 강의 제작에 대한 준비가 미비한 상황이었다. 교육부는 지난달 12일 코로나19 사태가 심각해지자 올 1학기에 한해 해당 규제를 적용하지 않겠다고 밝혔지만, 한 달 만에 온라인 강의 제작 시스템을 구축하기엔 역부족이었다는 게 대학들의 주장이다.

박종관 기자 pjk@hankyung.com

![[단독] "손 꼭 잡고 다니던 부부"…알고보니 100억 사기꾼](https://img.hankyung.com/photo/202502/01.39490611.3.jpg)