원자력연구원 폐쇄?…환경단체들의 공포 마케팅 [조재길의 경제산책]

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

환경운동연합 등 "원자력硏 해체" 성명

대전에 소량 방사성물질 유출사고 빌미

전문가 "멸치 1~2마리 먹는 수준 불과"

대전에 소량 방사성물질 유출사고 빌미

전문가 "멸치 1~2마리 먹는 수준 불과"

배경은 최근 원자력안전위원회가 공개한 원자력연구원의 방사성 물질 방출 사고였습니다. 원안위는 지난 1월 연구원 내 자연증발 시설에서 세슘-137, 세슘-134, 코발트-60 등 핵종방사성 물질이 외부로 유출됐다고 밝혔습니다. 대전에 위치한 원자력연구원 정문 앞 토양에서 평균 방사능 농도의 59배인 1kg당 25.5베크렐(Bq)의 세슘(반감기 30년)이 검출됐다고 합니다. 시설 주변 하천 토양에선 최고 138베크렐이 검출됐구요.

원안위는 연구원 내 배수시설이 과학기술정통부로부터 승인받은 설계와 다르게 설치·운영됐기 때문이라고 발표했습니다. 연구원이 지난 30년동안 외부배관으로 연결된 지하 바닥배수탱크(600L짜리)를 설치해 운영해 왔다는 겁니다.

탈핵시민행동은 “자칫 대전을 후쿠시마로 만들 수 있었다. 원자력연구원이 더 큰 사고를 치기 전에 해체해야 한다.”고 촉구했습니다.

지역단체와 진보정당 등으로 구성된 ‘핵재처리실험저지30km연대’도 “원자력연구원의 모든 연구를 당장 중단하고 주민들에게 세슘이 방출됐음을 공지하라. 인근 주민들에 대한 건강 역학조사를 실시하라.”고 강조했습니다. 이번 방사성 물질 유출이 대전 시민들의 암 발병 등에 미친 영향을 조사하라는 겁니다.

사고의 경위는 이렇습니다. 일단 원자력연구원 내 자연증발시설에 있던 방사성 물질이 외부로 방출된 것은 사실입니다. 자연증발시설은 연구원에서 나온 극저준위(리터당 185베크렐 이하) 방사성 액체 폐기물을 저장한 뒤 자연 증발시키는 건물입니다. 이 곳 지하에는 외부 배관으로 연결된 바닥배수탱크가 있는데, 이것이 당초 설계도에 없던 시설이죠. '환경' 개념이 약했던 1990년 8월부터 사용됐던 것으로 보입니다. 다만 방사성 물질이 상시적으로 방출되는 것은 아닙니다.

폐쇄회로(CC)TV 영상 및 재현 실험 등을 통해 방출량을 전수 조사해보니, 지난해 9월 26일 필터를 교체한 뒤 밸브를 과도하게 개방한 상태에서 미숙한 운전으로 2층 집수로에서 용수가 넘쳤던 것으로 확인됐습니다. 당시 외부에 누출된 방사성 물질이 포함된 액체 폐기물은 약 510L였지요. 따라서 원안위는 작년 9월의 ‘사고’ 외에도 1990년 이후 약 30년동안 매번 운전종료 때마다 방폐물이 유출됐을 것으로 판단했습니다. 그 양은 연간 470∼480L로 봤습니다. 원자력연구원 내 운전자들은 그동안 바닥배수탱크가 별도로 설치돼 있다는 사실도 인지하지 못했지요.

원자력연구원이 바닥배수탱크가 있는지조차 몰랐던 건 작지 않은 ‘실수’입니다. 이에 대해선 원자력연구원이 공지했던대로 책임 소재를 따지고 재발방지 대책을 세우면 됩니다.

핵심은 외부로 유출됐다는 방사성 물질이 얼마나 위험한가입니다. 원자력연구원을 폐쇄하고 인근 주민을 대상으로 전수 역학조사를 실시해야 할 정도로 중대한 지 따져봐야 하기 때문이죠.

전문가들은 대전을 후쿠시마에 비교하는 건 "있을 수 없는 일"이라고 합니다. 방사성 물질이 방출된 대전 원자력연구원 정문 앞이라고 해도 매우 안전하다는 것이죠. 사실 그렇기 때문에 탈핵시민행동도 여기서 기자회견을 했을 겁니다.

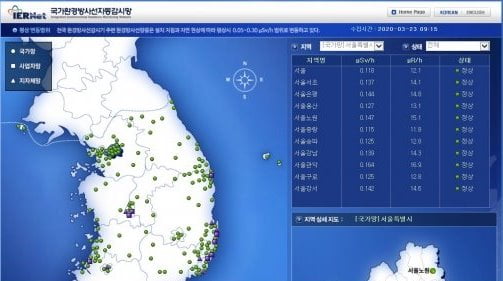

원안위가 밝힌 'kg당 최고 138베크렐에 달했던 방사성 세슘 농도'는, 우리나라 강원도나 제주도에서 상시 측정되는 수준에 불과합니다. 역시 대전에 위치한 KAIST의 정용훈 원자력·양자공학과 교수는 “kg당 100크렐 정도의 방사능 농도는 전국 각지에서 자주 발견되는 수준”이라며 “지난 30년간 누출로 주민들이 받은 피폭은 최고 0.27마이크로시버트여서 자연방사선 피폭 1~2시간 분량에 불과하다”고 설명했습니다. 또 "멸치 한 두마리를 먹을 때의 방사성 폴로늄 자연피폭량과 비슷한 정도인 만큼 위험성을 논할 필요도 없다"고 했습니다.

일반인들은 베크렐 농도에 익숙하지 않습니다. 환경단체들이 “방사능 농도가 최고 138베크렐”이라며 호들갑을 떨면 ‘체르노빌’이나 ‘후쿠시마’를 연상할 수 있지요. 얼마나 위험한 지에 대한 기준을 잘 알지 못하기 때문입니다.

방사선은 언제 어디에나 있습니다. 인체에도 초당 7000개 정도의 방사선이 발생한다고 합니다. 불안정한 핵이 안정 상태의 핵으로 바뀌면서 나오는 게 방사선인데, 불안정한 핵은 자연계에 널리 분포하기 때문이죠. 우리가 사는 주택이나 일터에도 있습니다. 이런 걸 무시한 채 과도한 공포를 조장하면, 이에 편승한 정치권이 전혀 엉뚱한 대책을 내놓을 수 있습니다.

비과학이 과학을 이기도록 해선 안됩니다.

조재길 기자 road@hankyung.com

![한·미 통화스와프가 손편지와 핫라인 덕분이라니 [조재길의 경제산책]](https://img.hankyung.com/photo/202003/01.22109183.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)