겹겹이 쌓아올린 '과정의 예술'…단색조 회화의 진면목을 보다

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

박여숙화랑 '텅 빈 충만' 展

단숨에 칠한 모노크롬과 달리

장기간 반복 작업으로 완성된

한국 '단색조 회화' 정수 조명

단숨에 칠한 모노크롬과 달리

장기간 반복 작업으로 완성된

한국 '단색조 회화' 정수 조명

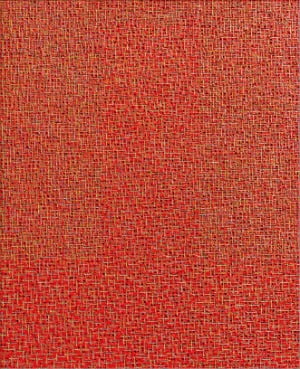

서울 남산 자락의 이태원동 박여숙화랑에서 지난 10일 개막한 ‘텅 빈 충만’전(展)에 걸린 이진우 화가의 ‘무제’다. 이진우는 프랑스에서 ‘한지의 거장'으로 통한다. 그는 캔버스에 크고 작은 숯을 붙이고 그 위를 한지로 덮은 다음 쇠솔로 문지르고 긁어낸다. 그후 다시 한지를 덮어 바르고 쇠솔질을 반복한다. 선승이 수행하듯이 고된 노동의 반복으로 한지의 물성이 숯과 그 틈새를 뒤덮고, 마침내 ‘둘이 아닌(불이·不二)’ 경지에 이른다.

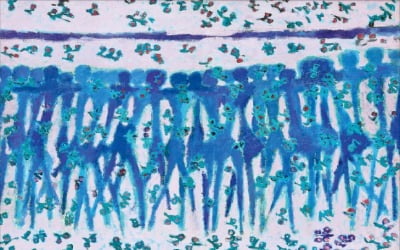

이번 전시에는 ‘텅 빈 충만’ 순회전에 참여한 작가들은 물론 단색조 회화의 다양한 면모를 보여줄 새로운 작가들까지 장르와 세대를 망라해 18명이 참가한다. 서구의 미니멀리즘이나 모노크롬 회화를 넘어 한국적 감수성과 정신세계를 담아낸 윤형근(1928~2007)과 정창섭(1927~2011) 김창열 박서보 정상화, 중견그룹인 최상철 최병소 김태호, 중진 작가 권대섭 김근태 강영준 김택상 김아타 이진우 남춘모가 힘을 보탰다. 김덕한 윤상렬 이진영 등 새로운 세대의 작품도 만날 수 있다.

우선 주목할 부분은 ‘단색화’가 아니라 ‘단색조 회화’라는 이름이다. 정준모 평론가는 “모든 이들이 모노크롬 페인팅(monochrome painting)의 번역어인 단색화라는 말을 아무 저항 없이 사용하고 있는데, 이는 우리의 단색조 회화를 너무 외형적, 형식적으로 다루고 있다는 점에서 적절치 않다”고 지적한다. 단색조 회화에서 중요한 것은 그 내용과 형성되는 과정인데, 단색화라는 언어적 의미로 한정함으로써 더 중요한 다른 요소들이 ‘색’에 갇혀버렸다는 것. 그는 재료의 물성(物性)을 통한 ‘시각적 촉감’과 시간적 중첩, 행위의 반복, 캔버스와 같은 지지체가 물감을 받쳐주는 데 그치지 않고 작품이 되는 것 등을 단색조 회화의 중요한 특징으로 꼽는다.

단색조 회화의 가장 큰 특징인 ‘시각적 촉감’은 손으로 만져보지 않고도 느낄 수 있는 화면의 질감이다. 박서보는 선을 반복적으로 그음으로써 지지체인 종이의 결들을 밀어낸다. 그렇게 밀려난 종이 결의 펄프 속살은 선, 색과 함께 뒤섞여 수많은 결을 이루고 마침내 촉각적인 화면이 특징인 ‘결의 회화’를 만들어낸다. 정상화는 고령토를 지지체에 칠하고 접었다 펴면서 생기는 선을 토대로 물감을 계속 쌓아 올리고, 다시 뜯어내기와 틈 메우기를 반복한다. 김태호 또한 색을 쌓고 긁어내는 작업을 반복하는 과정에서 중첩된 색채의 묘한 여운을 드러낸다. 신문지나 잡지 종이에 연필이나 볼펜으로 의미없는 드로잉을 반복해 지지체인 종이가 본래의 기능을 벗어버리고 너덜너덜한 오브제로 변하게 만드는 최병소, 옻칠과 사포질을 반복하며 작업을 완성하는 김덕한, 가늘고 연약한 샤프심으로 정교한 노동을 멈추지 않는 윤상렬의 작업은 또 어떤가.

단색조 회화는 이처럼 긴 시간에 걸친 반복적 행위로 겹겹이 쌓아 올린 ‘과정의 예술’이다. 단숨에 한 가지 색을 칠하면 완성되는 서양의 모노크롬화와 다른 점이다. 갤러리 아래층과 위층 전시실에 놓인 권대섭의 달항아리는 단색조 회화의 이런 특성을 상징한다. 달항아리를 만드는 과정에서 도공의 역할은 가마에 넣기 전까지다. 덩치가 큰 달항아리는 스스로의 무게에 따라 찌그러지기도 하고, 가마에서 구워지면서 줄어들기도 한다. 그런데 좌우 대칭이 맞지 않는 불완전성과 허점이 달항아리의 최대 매력이다. 보는 각도와 빛에 따라 표정이 달라지는 ‘과정의 작품’인 것이다. 비어 있으면서도 꽉 찬 달항아리 같은 매력이 바로 단색조 회화의 ‘텅 빈 충만’이라는 얘기다.

박여숙 박여숙화랑 대표는 “스타일의 완성도에 비해 아직 온전한 미학적 체계를 확립하지 못한 단색조 회화의 미흡한 점을 극복하고 새로운 담론을 도출하기 위해 전시를 마련했다”며 “향후 보다 완성도 높은 전시로 만들어 세계 미술계의 중심을 향해 꾸준히 나아갈 것”이라고 말했다. 전시는 5월 10일까지.

서화동 선임기자 fireboy@hankyung.com

![[포토] 김창열, '붕어빵 아들과 다정하게~'](https://img.hankyung.com/photo/201810/03.18056492.3.jpg)

![K팝 업계에도 '친환경' 바람…폐기물 되는 앨범은 '골칫거리' [연계소문]](https://img.hankyung.com/photo/202206/99.27464274.3.jpg)