호찌민은 1890년 베트남 중·북부지방 응에안성(省)에서 가난한 유학자의 아들로 태어났다. 그의 고향은 반(反)프랑스 저항운동의 거점으로 잘 알려져 있다. 아명은 응우옌 신꿍(生恭·공손한 아이)이고, 11세 때 응우옌 땃탄(必成·틀림없이 성공할 사람)으로 개명했다. ‘깨우치는 자’란 의미의 호찌민(胡志明)은 망명 생활을 마치고 1940년대 초 베트남으로 돌아오면서 붙인 이름이다. 프랑스 등지에서 독립운동을 할 때는 응우옌 아이꾸옥(愛國)이란 가명을 쓰는 등 수많은 호칭을 사용했는데, 이는 파란만장한 그의 삶을 단적으로 보여준다.

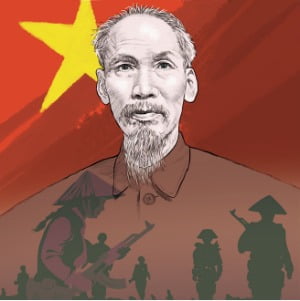

'호 아저씨'로 불리는 베트남 국부

호찌민은 1919년 제1차 세계대전의 전후 처리 문제를 논의하는 파리강화회의에 베트남 대표로 참석해 ‘베트남 인민의 8개 항 요구’ 청원서를 우드로 윌슨 미국 대통령 등 각국 대표단에 제출했다. 그러나 한국 대표단이 그랬듯 회담장 복도에서 쫓겨났다. 당시 그는 대한민국 임시정부 외무총장이자 파리위원회 대표인 김규식과 긴밀히 교류했던 것으로 보인다. 한국의 독립운동에 관심이 있었던 호찌민은 프랑스 일간지에 ‘인도차이나와 한국’이란 기고문을 게재하기도 했다.

제국주의자들은 식민지를 스스로 포기하지 않을 것임을 깨달은 호찌민은 레닌의 반제국주의에 자극받아 국제 공산당 조직인 코민테른에 적극 참여했다. 1923년 모스크바로 건너가 코민테른의 대학에서 공산주의 혁명사상을 익혔다. 이후 중국에서 혁명활동을 하다가 1930년 베트남 공산당을 창당했다. 그 와중에 영국 정부 및 장제스 국민당 군에 체포돼 감금되기도 했다. 1941년 30년간의 망명 생활을 접고 베트남으로 돌아와 무장투쟁을 전개했다. 일본이 항복하자 1945년 9월 2일 호찌민이 하노이 바딘광장에서 독립선언문을 낭독함으로써 ‘베트남 민주공화국’이 탄생했다.

임시정부 파리위원회 인사와 교류

베트남의 독립이 당연히 주어진 것은 아니다. 베트남 남부를 기반으로 영향력을 확대하려는 프랑스와 8년여간 전쟁을 치러야 했다. 1954년 디엔비엔푸 전투의 승리로 프랑스 지배에 마침표를 찍었으나 제네바협정에 의해 북위 17도선을 경계로 남북으로 분단됐다. 이어 1964년 통킹만 사건을 계기로 확산된 미국과의 베트남전쟁은 1975년 4월 30일 남베트남의 수도 사이공(현 호찌민시)이 함락됨으로써 막을 내렸다. 호찌민은 조국의 완전한 독립과 통일을 보지 못한 채 1969년 79세의 나이로 서거했다. 그는 유언장에서 자신의 소망은 ‘평화롭고 통일되고 독립돼 민주적이며 번영된 베트남을 건설하는 것’이라고 했다.

호찌민은 자신의 지도 노선이나 철학을 체계적인 이론으로 정립하지 않아 그가 공산주의자인지, 민족주의자인지 하는 논쟁이 남아 있다. 《호찌민 평전》의 저자 윌리엄 듀이커는 이에 대해 “둘 다”라고 답하고 있다. 놀랍게도 1945년 호찌민의 독립선언문은 1776년 미국 독립선언문을 인용하며 인간의 자유와 행복의 권리를 강조하고 있다. 독립과 자유, 인민의 행복이란 목표를 위해 호찌민은 실용적 현실주의자일 수밖에 없었다. 베트남전쟁 때 서로 싸웠던 한국과 최상의 긴밀한 협력관계를 발전시키고 있는 것도 이런 맥락에서 설명할 수 있지 않을까.

김영선 < 서울대 아시아연구소 객원연구원, 前 한·아세안센터 사무총장 >

![[김영선의 'ASEAN 톺아보기' (40)] 두테르테와 필리핀 가문정치](https://img.hankyung.com/photo/202004/07.16938190.3.jpg)

![[김영선의'ASEAN 톺아보기'(39)] '중견국 외교' 기회 넓힌 코로나 팬데믹](https://img.hankyung.com/photo/202003/07.16938190.3.jpg)